Idiotisch und manchmal trotzdem wahnsinnig toll

Litradukt

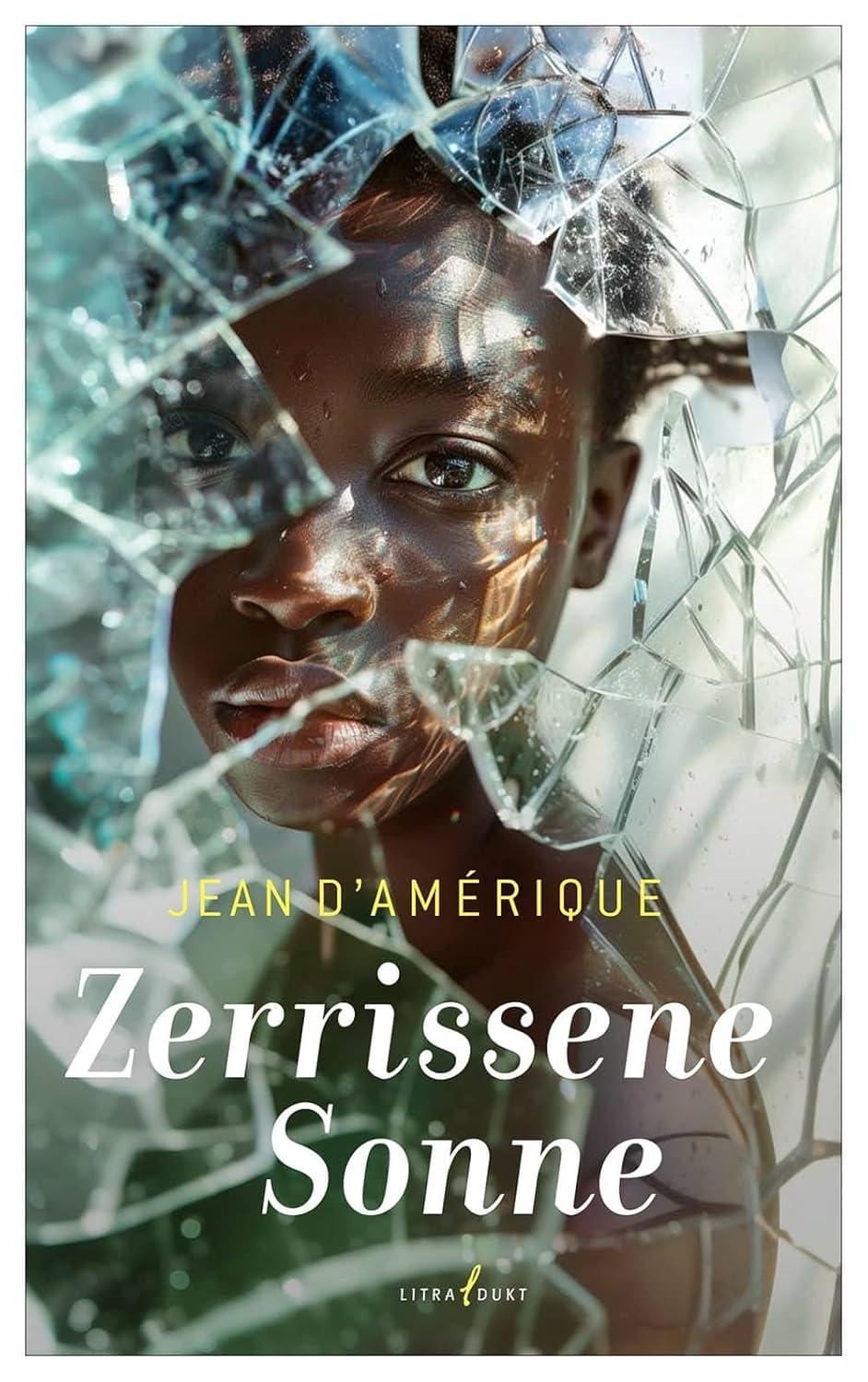

LitraduktJean D’Amérique | Zerrissene Sonne | Litradukt | 114 Seiten | 13 EUR

Wer sich nach den Essays auf unseren Seiten über die haitianische Diaspora in den USA von Erica Joseph oder die gewalttätigen Abschiebungen von Haitianern aus der Dominikanischen Republik von Jhak Valcourt gefragt haben sollte, warum es diese verzweifelte Diaspora von Haitianern überhaupt gibt, der sollte unbedingt Jean D’Amériques Roman Zerrissene Sonne lesen. Der schmale, nur 114 Seiten lange Roman ist das Prosa-Debüt des in Paris lebenden, mehrfach ausgezeichneten Dichters, Dramatikers und Rappers.

In Zerrissene Sonne schildert er in einer mal verdichteten, dann wieder ausufernden, poetischen Sprache das Coming-of-Age der 12-jährigen Tête Fêlée, was so viel wie „gesprungener Kopf“ heißt. Und so wie dieser Name, ist auch die Sprache, in der die junge Ich-Erzählerin von ihrem Leben in den Slums von Port-au-Prince erzählt und sich dabei selbst immer wieder spiegelt und als „Allegorie auf tausendundeinen Ghetto-Kummer“ versteht:

„Meine Suche nach der Lebenssymphonie läuft gerade auf Grund. Meiner schiffbrüchigen Stimme wegen hallt mein Atem fortan in einer Schlamassel-Spirale wider. Merkwürdiger Missklang. Mein Name ist ein Gedicht vom Ende der Welt. Ätzende Glut hält die Ränder meines Lebens gefangen, zerfrisst mich noch bis in die Tiefe.“

D’Amérique lässt seine Heldin – und das ist sie unbedingt – in diesem kleinen Buch zu großer Form und vor allem Selbstermächtigung auflaufen. Das geschieht jedoch nicht nur über die Handlungsebene, der Emanzipation von ihrem Vater, der Teil einer der berüchtigten Gangs von Port-au-Prince ist, sondern auch in der Schule gegenüber einem übergriffigen Lehrer und findet auch in der Sexualität eine so überraschende wie tragische Erfüllung. Aber es ist trotz zum Teil bizarrestem Slum- und Schulalltag vor allem die Sprache, die als Motor des Self Empowerments der jungen Tête Fêlée herausragt wie ein Monolith. Denn wie die gleichaltrige nigerianische Heldin in Abi Daré großartigem Roman The Girl with the Louding Voice, so ist es auch in Jean D’Amérique faszinierender Prosa die Sprache, die ihrer Heldin hilft, den Alltag zu ertragen und sich letztendlich auch zu wehren und den Schritt zu gehen, den so viele Haitianer gehen. Was umso erstaunlicher ist, als sie in einem Umfeld lebt, das eben dieser Sprache feindlich gesonnen ist, vor allem ihr Vater: „Er hasst alles, was seiner Meinung nicht genug an den Muskeln zerrt. Zum Beispiel hält er Literatur nicht aus. Schreiben wäre für ihn Körperbeleidigung. Er gehört nicht zu den Wesen, die sich der Poesie öffnen. Dichter haben riesige Fäuste: Für diesen Vers würde er Bernard Lavilliers wie ekligen Sirup runterschlucken. Er hat keinen Sinn für Worte.“

Dass Tête Fêlée diese Worte hat, mag sich für manche wie ein Wunder, wie eine schräge Fantasie lesen, doch denkt man etwa an die Kindheit des südafrikanischen Nobelpreisträgers für Literatur, J. M. Coetzee, weiß man, dass selbst in bildungsfernsten Haushalten Wunder als auch Worte gedeihen können. Und auch Tête Fêlée weiß um diese Wunder, kennt sie doch einen der großen Klassiker der modernen französischen Literatur, Romain Garys The Life Before Us. Und sie weiß natürlich auch, dass die Cité de Dieu in Port-au-Prince nicht Belleville in Paris ist:

„Hier sieht man Wangen, auf die die Armut niederschauert, trifft auf zerborstene Blicke, gähnende Augenabgründe, leerlaufende Plappermäuler, auf meilenweites Brot-, Bildungs- und Ernährungsexil, sieht die Kinder, die keine Aussicht auf Sonne haben, im Schatten der Gewalt herumkriechen und zu Gangstern werden, um sich später gegenseitig abzuknallen, diese Luft-Abdrossler, spürt die unerbittliche Verwesung während der Seuchenzeiten, in der man nach einem Lichtstrahl Ausschau halten muss, ewige Abwärtsspirale, träumezerschlagendes Land, dazu die zugrunde gehende Jugend und die angegangenen Frauen, die stillschweigend über die Wunden hinwegmarschieren...“

D’Amérique erzählt von all dem in seinem kurzen, wundervollen, grausamen Roman und man steht am Ende völlig verblüfft und beglückt vor diesem literarischen Scherbenhaufen. Auch deshalb, weil es schlichtweg kaum zu glauben ist, dass so viel mit so wenig Worten erzählt werden kann. Das magauch an dem filigranen Subtext liegen, den D’Amérique über seine Heldin mit seiner Prosa verstrickt. Denn in Gedenken an Carson McCullers erkennt auch Tête Fêlée, dass es letztendlich diese wunderbare Melancholie ist, die uns das Leben erst erträglich macht, ein Leben, das halt „zugleich idiotisch und manchmal trotzdem wahnsinnig toll“ sein kann.

Anlässlich des Erscheinens der deutschen Ausgabe findet eine Lesereise von Jean D'Amérique statt. Er tritt in Halle/Saale, Kassel, Duisburg, Berlin, Frankfurt/Main, Trier, Basel und Zürich auf. Die genauen Termine sind auf den Seiten seines deutschen Verlags abrufbar.