Herrschaft und Widerstand

Maja Zwick ist Soziologin mit den Schwerpunkten Westsahara-Konflikt, transnationale Mobilität und langwierige Flüchtlingssituationen im globalen Süden, insbesondere in den saharauischen Flüchtlingslagern in Algerien, wo sie umfangreiche Feldforschung betrieben hat. Sie promovierte an der Freien Universität Berlin über das Verhältnis von Ort und Zugehörigkeit im Kontext von Flucht, Migration und Rückkehr. In ihrer Forschung verbindet sie sozialanthropologische, postkoloniale und dekoloniale Ansätze mit partizipativen qualitativen Methoden. Ihre Arbeit wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem DAAD gefördert.

Am 14. November dieses Jahres jährte sich zum 50. Mal das illegale Madrider Abkommen, mit dem Spanien die administrative Kontrolle über seine Kolonie Westsahara an Marokko und Mauretanien übertrug. Dieser Akt erleichterte die Annexion der Westsahara, die bereits seit Ende Oktober 1975 im Gange war. Während sich Mauretanien 1979 zurückzog, hält Marokko heute mehr als 80 Prozent der Westsahara besetzt. Spanien ist seiner Verantwortung für die Entkolonialisierung bis heute nicht nachgekommen.

Die jüngste Verabschiedung der Resolution 2797(2025) des UN-Sicherheitsrates am 31. Oktober 2025 fügt diesem unbewältigten kolonialen Erbe eine neue Ebene hinzu. Zum ersten Mal unterstützt die Resolution ausdrücklich den marokkanischen Autonomieplan als "ernsthafte und realistische Grundlage" für die Lösung des Konflikts. Dies verstößt gegen den internationalen Status der Westsahara als Entkolonialisierungsproblem und stellt eine erhebliche Abweichung von der Art und Weise dar, wie der Sicherheitsrat das Thema bisher im Einklang mit den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Prinzipien behandelt hat. Die Resolution vertieft somit den Widerspruch zwischen der historischen Verantwortung Spaniens und der sich entwickelnden Position der Vereinten Nationen, da sie faktisch eine Besetzung legitimiert, die ihren Ursprung in einer unrechtmäßigen Machtübertragung vor fünfzig Jahren hat (1). Während die spanische Zivilgesellschaft das Recht des saharauischen Volkes auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit unterstützt, steht die spanische Regierung weiterhin auf der Seite Marokkos (2), was die ungelöste moralische und politische Schuld von 1975 noch verstärkt.

Dieser Aufsatz befasst sich mit einer der dauerhaftesten Spuren der spanischen Kolonialherrschaft: der spanischen Sprache. Neben Äquatorialguinea ist die Westsahara das einzige hispanophone Land in Afrika. Obwohl sich Spanien 1975 aus dem Land zurückzog, zirkuliert die spanische Sprache durch Migration, Bildung und Medien weiter und bildet ein vielschichtiges Feld, in dem sich koloniale Überbleibsel, antikolonialer Widerstand und neue Solidaritäten überschneiden. So spiegelt das Spanische den unvollendeten Prozess der Dekolonisierung der Westsahara wider.

Postkoloniale Vermächtnisse kolonialer Sprachen

Koloniale und postkoloniale Kontexte sind durch die Hybridität lokaler und kolonialer Sprachen gekennzeichnet, die oft mehrdeutige Bedeutungen für die politische und kulturelle Zugehörigkeit haben. Sprache ist ein tiefgreifender Ausdruck historischer und gegenwärtiger Machtdynamik, was besonders in den europäischen Kolonialsprachen deutlich wird, da diese als entscheidende Instrumente kolonialer Dominanz dienten und gleichzeitig lokale Sprachen marginalisierten. Im Sinne von Pierre Bourdieu verkörperten die Kolonialsprachen sowohl symbolische Macht als auch rohe Gewalt (3). Wie Bell Hooks (4) feststellt, erinnert das Standard-Englisch noch immer an den Terror und die Gewalt der Sklaverei, und die Kolonialsprachen reproduzieren weiterhin Rassismus und Hierarchien in den Wissenssystemen und im Alltagsleben (5). Paradoxerweise wurden sie jedoch auch zu Räumen des Widerstands und der Koordination für nationale Befreiungsbewegungen (6), was in Frantz Fanons Begriff der Kolonialsprache als "Sprache der Besatzer" und "Instrument der Befreiung" (7) zum Ausdruck kommt.

Nach der Unabhängigkeit wurde die Sprache für die nationale und regionale Politik der Zugehörigkeit der neuen unabhängigen Staaten entscheidend (8). Während einige Staaten die Kolonialsprachen durch lokale Sprachen ersetzten, behielten andere sie als linguae franca bei, insbesondere in mehrsprachigen Kontexten. In solchen Fällen blieben sie jedoch oft der Elite vorbehalten, die sich auf sie stützte, um Zugang zu wirtschaftlichen und sozialen Privilegien zu erhalten (9).

Vor diesem Hintergrund ist die sprachliche Situation in der Westsahara besonders komplex. Ein Teil der Bevölkerung lebt unter marokkanischer Besatzung, ein Teil hat fünf Jahrzehnte in selbstverwalteten Flüchtlingslagern in Algerien unter ihrer Exilregierung, der Saharauischen Arabischen Demokratischen Republik (SADR), verbracht, und ein weiterer Teil ist über die ganze Welt verstreut, hauptsächlich in Spanien. Während das Hassaniya-Arabisch nach wie vor eine zentrale Rolle für die Zugehörigkeit der Saharauis spielt, hat das Spanische eine neue, ambivalente Rolle eingenommen, die in den folgenden Abschnitten untersucht wird.

Sprachen in der Westsahara

Die Westsahara ist Teil der nordwestafrikanischen Region, die als "Saharan West" (10) oder trāb al-bīḍān bekannt ist. Diese Region erstreckt sich vom südlichen algerisch-marokkanischen Grenzgebiet bis zu den nördlichen Ufern des Senegal und von der Atlantikküste bis zum Rand der Siedlungsgebiete der Tuareg im Nordwesten Malis (11). Die Bewohner teilen gemeinsame soziale Normen, kulturelle Praktiken und die Sprache Hassaniya, die eng mit dem Standardarabisch verwandt ist und seit dem 19. Jahrhundert nach der Arabisierung und Islamisierung die Verkehrssprache der Region ist (12). Heute wird Hassaniya in der Westsahara, in Mauretanien, im Südwesten Algeriens, im Süden Marokkos und in Teilen Malis und Nigers gesprochen.

Als die europäischen Kolonialmächte auf der Berliner Konferenz von 1884/85 die Regeln für ihre Eroberung und Kolonisierung Afrikas festlegten, wurde die Westsahara Spanien zugesprochen. Eine effektive koloniale Kontrolle wurde jedoch erst 1934 auf Druck und mit Hilfe Frankreichs eingerichtet. Das strategische Interesse Spaniens an dem Gebiet wuchs erst in den späten 1950er Jahren, vor allem wegen der reichen Phosphatvorkommen. Um den Forderungen der UNO nach Entkolonialisierung zu entgehen, erklärte General Franco die Westsahara 1958 zur "spanischen Provinz". Ein Bildungssystem wurde jedoch erst in den 1960er Jahren eingeführt, wovon vor allem die männlichen spanischen Siedler in der Phosphatindustrie profitierten (13). Da die Westsahara eine Militärkolonie war und als "colonia de explotación mercantile" nur aus wirtschaftlicher und geopolitischer Sicht von Interesse war, wurde nicht daran gedacht, eine spanische "Kultur" oder ein spanisches Bildungssystem einzuführen (14). Laut der spanischen Volkszählung von 1974 besuchten nur 11,5 Prozent der Saharauis unter 24 Jahren eine Schule, und 13 Prozent der über Fünfjährigen konnten Spanisch sprechen (15). Diese Statistiken könnten jedoch ungenau sein, da die nomadische Lebensweise vieler Saharauis die Bemühungen der Kolonialverwaltung, sie zu zählen und zu kontrollieren, erschwerte. In der Schule unterrichteten die Spanischlehrer eine verklärte Version des kolonialen und faschistischen Spaniens, während die Saharauis von den Diskussionen über die Entkolonialisierung weitgehend ausgeschlossen wurden (16).

Private

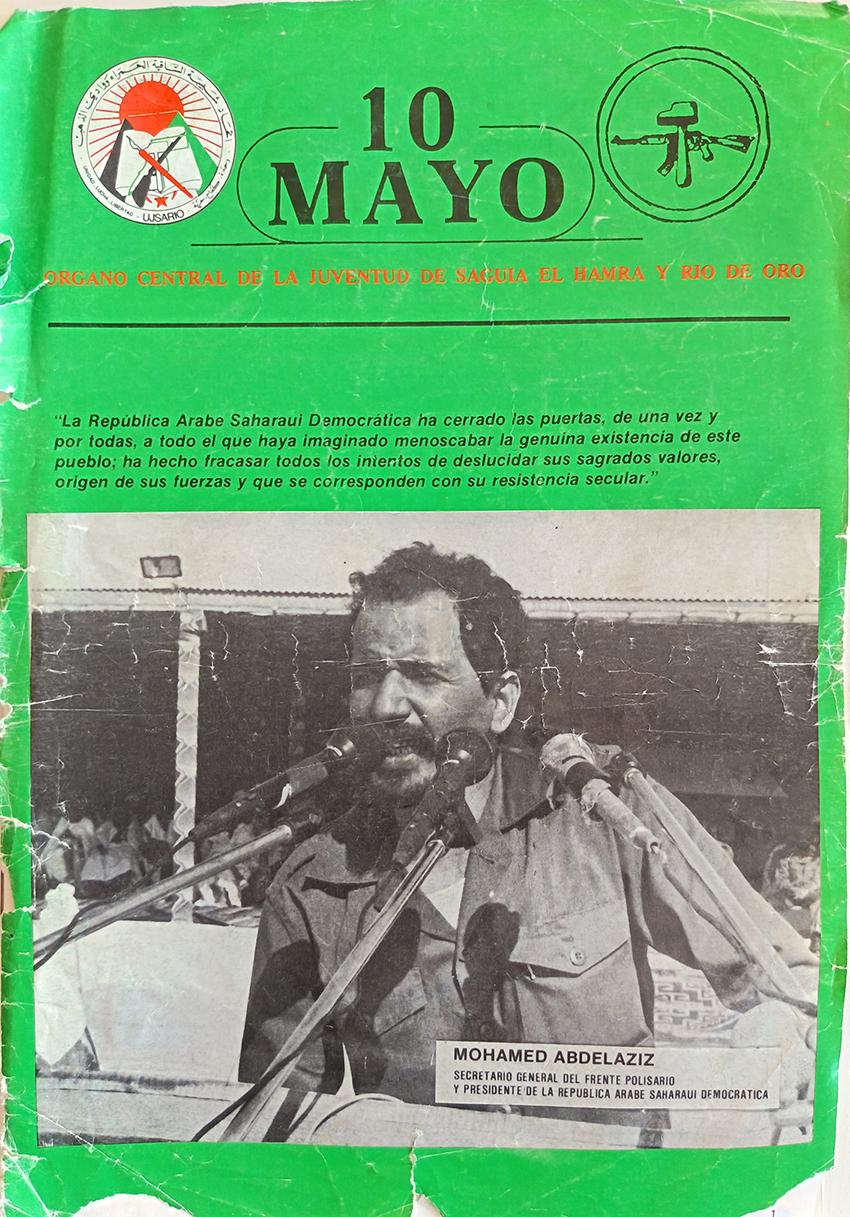

PrivateDas Zentralorgan der saharauischen Jugendorganisation UJSARIO, das nach dem Gründungsdatum der Frente POLISARIO den Titel "10 Mayo" trägt, wurde in spanischer Sprache veröffentlicht.

Spanisch im antikolonialen Kampf

Trotz der geringen Spanischkenntnisse der saharauischen Bevölkerung nahm die Befreiungsbewegung Frente POLISARIO (17) einen spanischen Namen an. Dies spiegelte die übliche Strategie der damaligen Befreiungsbewegungen wider, dem Kolonialismus mit ihren eigenen sprachlichen Mitteln zu begegnen. Spanisch ist als zweite Amtssprache der SADR anerkannt, wird in den Schulen in den Flüchtlingslagern ab der dritten Klasse unterrichtet und findet in Veröffentlichungen breite Verwendung (18). So wurde beispielsweise das Zentralorgan der saharauischen Jugendorganisation UJSARIO (19), das nach dem Gründungsdatum der Frente POLISARIO den Titel "10. Mai" trägt, in spanischer Sprache veröffentlicht (siehe Abbildung).

Außerdem zeichnet die Zugehörigkeit zur spanischsprachigen Welt die saharauische Nation innerhalb des überwiegend frankophonen Nordwestafrika aus. Die spanische Sprache dient somit als Verweis auf die spezifische saharauische Kolonialerfahrung und als wichtiger Marker für die nationale Identität der Saharauis, die Marokko seit langem auszulöschen versucht, indem es die Saharauis als von Natur aus marokkanisch und die Frente POLISARIO als algerischen Stellvertreter darstellt, der sie in den Flüchtlingslagern gefangen hält. Diese Propaganda unterstützt Marokkos Besetzung der Westsahara, die in der aggressiven nationalistischen Ideologie eines "Großmarokko" (20) wurzelt.

In ihrem Gründungskommuniqué verband die Frente POLISARIO das saharauische Volk mit der "arabischen Nation" und betrachtete sich selbst als "Teil der arabischen Revolution", während sie gleichzeitig ihre afrikanische Identität bekräftigte (21). Die Unterstützung aus der arabischen Welt war jedoch minimal. Abgesehen von Algerien, Libyen, Mauretanien, Jemen, Syrien - das die SADR anerkannt hat - und der anfänglichen Unterstützung durch den Libanon haben sich viele arabische Staaten gleichgültig verhalten oder Marokko offen unterstützt, darunter die Monarchien am Golf und in Jordanien und sogar die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) (22). Im Gegensatz dazu erhielt die SADR bedeutende Unterstützung von afrikanischen Staaten, wurde 1982 in die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) aufgenommen und wurde Gründungsmitglied ihrer Nachfolgeorganisation, der Afrikanischen Union (AU).

Zur gleichen Zeit pflegte die Frente POLISARIO diplomatische Beziehungen zu lateinamerikanischen Staaten und Bewegungen, wobei sie von Anfang an das Spanische als Medium nutzte, das das gemeinsame sprachliche und koloniale Erbe widerspiegelt (23). Diese gemeinsame Geschichte und das Engagement für Antiimperialismus und Antikolonialismus erleichterten die transnationale Solidarität und führten zur Anerkennung der SADR durch die meisten lateinamerikanischen Länder. Neben ihrer Mitgliedschaft in der AU nimmt die SADR an verschiedenen transnationalen und transregionalen Foren teil, darunter die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM), die Neue Asiatisch-Afrikanische Strategische Partnerschaft (NAASP), die Ständige Konferenz der politischen Parteien Lateinamerikas und der Karibik (COPPPAL), die Gemeinschaft der Andenstaaten und der Iberoamerikanische Gipfel.

Der kubanische Einfluss

Einer der standhaftesten Unterstützer Lateinamerikas ist Kuba, das die SADR 1980 offiziell anerkannte. Das kubanische Engagement reicht jedoch viel weiter zurück. Im Jahr 1975 berichtete die Frente POLISARIO der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) über die Lage in der Westsahara (24). 1976 begannen kubanische Ärzte und Lehrer in den Flüchtlingslagern zu arbeiten, und bis 2002 hatten 477 medizinische Fachkräfte an Kubas internationalistischen Missionen dort teilgenommen (25).

Einschneidender war jedoch das kubanische Bildungsmigrationsprogramm für saharauische Kinder und Jugendliche. Während des Kalten Krieges förderte Kuba ein Entwicklungsmodell, das das gemeinsame koloniale Erbe und die Solidarität zwischen den Ländern des globalen Südens betonte und eine Alternative zur sowjetischen Abhängigkeit und den neokolonialen Nord-Süd-Hierarchien bot (26). Dazu gehörten Süd-Süd-Kooperationsprogramme zur Unterstützung sozialistischer Staaten und antikolonialer Bewegungen. Im Rahmen des Internationalen Bildungsprogramms, das 1961 ins Leben gerufen wurde und trotz der enormen Einschränkungen durch das US-Embargo bis heute fortgeführt wird, wurden Vollstipendien an Zehntausende von Studenten aus dem globalen Süden vergeben. Allein zwischen 1961 und 2008 haben über 55.000 Kinder und Jugendliche aus mehr als 148 Ländern ihre Ausbildung an Sekundarschulen, Berufsschulen, Hochschulen und Universitäten in Kuba abgeschlossen (27).

Seit 1977 haben mehrere tausend saharauische Kinder und Jugendliche an diesem Programm teilgenommen (28). Pablo San Martín verweist auf den Einfluss dieser Gruppe, die einen großen Teil der jungen Fachkräfte und Kader der SADR ausmacht (29). Viele Minister und Diplomaten der SADR/Frente POLISARIO haben ihre Ausbildung in Kuba erhalten (30).

Die meisten Saharauis verbrachten mehr als ein Jahrzehnt in Kuba und absolvierten ihre Ausbildung in einem sozialistischen Rahmen, der Gleichheit und kollektive Solidarität betonte, verkörpert durch José Martís Maxime: "Compartir lo que tienes, no dar lo que te sobra" ("Teile, was du hast, und gib nicht, was du übrig hast"). Dieser Grundsatz prägte das Zugehörigkeitsgefühl der jungen Saharauis (31). Die Kinder überwanden ihre anfänglichen Gefühle von Heimweh und materieller Entbehrung, indem sie sich in ihrer Gruppe gegenseitig unterstützten und Kuba von einem zweiten Exil in ein - wenn auch provisorisches - Zuhause verwandelten. Wie sich der saharauische Dichter Liman Boicha erinnert (32), fühlten sich einige von ihnen als Teil des ajiaco criollo, einem von Fernando Ortiz beschriebenen kulinarischen Symbol für die Transkulturalität Kubas. Dieses Gericht, das aus einer Vielzahl von frischem und getrocknetem Fleisch, Hülsenfrüchten und Gemüse besteht, spiegelt die komplexe Zusammensetzung der kulturellen Einflüsse in Kuba wider - indigene, afrikanische, europäische, nordamerikanische und asiatische. Ortiz argumentiert, dass sich der Ajiaco ständig weiterentwickelt, wobei sich seine bunten Zutaten ständig vermischen und in einer reichhaltigen Brühe auflösen und somit als Metapher für den fortlaufenden Prozess der transculturación in Kuba dienen (33). Während Ortiz die transculturación als Gegenpol zur eurozentrischen Akkulturation einführte, formte die kubanische Revolution diese hybride Identität in politischer und ideologischer Hinsicht weiter, indem sie Cubanidad mit Internationalismus, Antiimperialismus und Solidarität verband.

Wenn die jungen Saharauis nach vielen Jahren im Ausland in die Lager zurückkehrten, fanden sie sich persönlich, kulturell und sprachlich verändert, aber auch ihr Herkunftsort veränderte sich tiefgreifend. Dies führte zu dem Paradoxon der Rückkehr, an einem Ort anzukommen, der gleichzeitig unbekannt und bekannt ist (34). Ein Großteil ihrer Sozialisation hatte in der kubanischen Gesellschaft stattgefunden, deren Werte sich erheblich von denen der saharauischen Exilgemeinschaft unterschieden. Dieser Kontrast führte bei ihrer Rückkehr zu Widersprüchen, die sie zu einer einzigartigen Gruppe machten, die als "Cubarawis" bekannt wurde. Diese Wortneuschöpfung aus "Cubano" und "Saharawi" fasst das hybride Zugehörigkeitsgefühl vieler Rückkehrer zusammen (35). In dem oft schmerzhaften Prozess ihrer Wiederansiedlung spielte die Sprache eine entscheidende Rolle. Da Spanisch unter den internationalen Studenten in Kuba die Verkehrssprache war, fühlten sich viele Cubarawis nun wohler, wenn sie Spanisch sprachen, und vermischten es oft mit Hassaniya, wodurch eine Sprachmischung entstand, die als Hassañol bekannt wurde. Anfänglich belächelt, half ihnen diese Mischsprache bei der Bewältigung ihrer Migrations- und Rückkehrerfahrungen und wurde zu einem Kennzeichen ihrer besonderen Erfahrungen (36).

Die Rückkehrer trugen zu einer Art Hispanidad in den Lagern bei, die sich in der Verbreitung des Spanischen im täglichen Leben und in Initiativen wie der spanischsprachigen Nachrichtensendung auf RASD TV zeigte, die von einem Cubarawi gegründet wurde. Die Cubarawis stellten die Mehrheit der Spanischlehrer in den Schulen der Lager und prägten den öffentlichen Raum, indem sie zum Beispiel Restaurants und Internetcafés eröffneten (37). Spanische Begriffe sind unter den Flüchtlingen allgegenwärtig geworden, was oft zu hybriden Sprachgebilden führt. So hat sich zum Beispiel mantas, der spanische Plural von manta (Decke), zum Hassano-spanischen Plural lemānt entwickelt. In ähnlicher Weise hat sich cucharas (Löffel) an den Hassaniya-Plural al-cuachīr angepasst, während cama (Bett) in Hassaniya dekliniert wird, zum Beispiel als camtu (sein Bett). Die sprachliche Hybridität geht über die spanischen Einflüsse hinaus: Saharauischer Tee wird beispielsweise gelegentlich auf einer kleinen elektrischen Kochplatte zubereitet, ar-rišū, ein Begriff, der aus dem Algerischen entlehnt wurde (aus dem Französischen réchaud).

Der Fall der Cubarawis veranschaulicht, wie das Spanische zu einem Medium der Solidarität, der Bildung und der transnationalen Zugehörigkeit wurde, und nicht nur zu einem kolonialen Überbleibsel. Im Gegensatz zu postkolonialen Kontexten, in denen die sprachliche Hybridität auf koloniale Beziehungen zurückzuführen ist, spiegelt das Spanisch in der Westsahara die antikoloniale Solidarität Lateinamerikas wider, insbesondere die kubanische. Die saharauische Erfahrung verkörpert eine auf Solidarität beruhende Süd-Süd-Hybridität, die die ehemalige Kolonialsprache nicht als "Kriegsbeute" (butin de guerre) einsetzt, wie Kateb Yacine in Bezug auf das Französische in Algerien behauptete, sondern als gemeinsames Werkzeug des antikolonialen Kampfes.

Die Erfahrungen der Kubaner deuten zudem auf eine einzigartige hybride Zugehörigkeit hin, die traditionelle postkoloniale Rahmenwerke wie Homi Bhabhas "Third Space" (38) in Frage stellt. Im Gegensatz zu Bhabhas Modell, das auf der Dynamik zwischen Kolonisator und Kolonisierten beruht, zeigt der Fall der Kubarawi postkoloniale hybride Identitäten auf, die in der antikolonialen Süd-Süd-Kooperation und nicht in den Hierarchien zwischen Metropole und Peripherie verwurzelt sind. Der gegenwärtige Einfluss des Spanischen sollte jedoch nicht nur durch die Linse der Süd-Süd-Solidarität betrachtet werden, da er auch die aufkommenden transnationalen Verbindungen zu Spanien widerspiegelt - ein Aspekt, der die Ambivalenz des Spanischen im saharauischen Kontext unterstreicht.

Transnationale und neokoloniale Verstrickungen - Spaniens postkoloniale Präsenz

Seit den späten 1990er Jahren hat sich Spanien zu einem wichtigen Ziel für die saharauische Migration sowohl aus den Flüchtlingslagern in Algerien als auch aus der von Marokko besetzten Westsahara entwickelt. Die Migrationsroute zwischen den besetzten Gebieten und den Kanarischen Inseln intensivierte sich, wobei immer mehr Holzboote - die berüchtigten pateras - Saharauis transportierten, die vor der sozialen und politischen Unterdrückung flohen (39). Nach der Intifāḍa al-istiqlāl von 2005 zwangen die marokkanischen Behörden saharauische Jugendliche zu diesen gefährlichen Überfahrten, bei denen viele ertranken oder als vermisst gemeldet wurden (40). In den Lagern zwangen der politische Stillstand und die schwindende humanitäre Hilfe viele dazu, auf der Suche nach Arbeit und Stabilität ihre Familien zu verlassen. Die meisten Migranten waren gut ausgebildet, oft in Kuba oder in anderen mit der SADR/Frente POLISARIO verbündeten Ländern, doch viele landeten in prekären informellen Arbeitsverhältnissen, wobei Männer in der Landwirtschaft oder auf dem Bau und Frauen in Restaurants oder als Hausangestellte arbeiteten, manchmal ohne legalen Status. Nur diejenigen mit kubanischen Abschlüssen - die fließend Spanisch sprachen und Absolventen der angesehenen medizinischen Fakultäten des Landes waren - hatten bessere Chancen, eine Anstellung im spanischen Gesundheitssektor zu finden, wenn auch nach langen bürokratischen Kämpfen (41). Folglich profitierte Spanien, die ehemalige Kolonialmacht, nicht nur von der unvollendeten Dekolonisierung der Westsahara, indem es billige saharauische Arbeitskräfte absorbierte, sondern paradoxerweise auch, indem es die Früchte von Kubas antikolonialer Bildungssolidarität erntete.

Auf der anderen Seite hat sich die transnationale Migration zwischen den Lagern und Spanien weiterentwickelt, wobei sich die Aufenthaltsbestimmungen und Lebensbedingungen für Saharauis verbessert haben. Spanien ist auch zu einem Ort des transnationalen politischen Engagements geworden, wo saharauische Organisationen Solidarität für die Causa Saharaui mobilisieren. Dieses transnationale Engagement findet seinen literarischen Ausdruck in der Generación de la Amistad (Generation der Freundschaft), einer 2005 von saharauischen Dichtern gegründeten Gruppe, die in Kuba ausgebildet wurden und sich später in Spanien niederließen. Mit ihren ausschließlich auf Spanisch verfassten Texten wollen sie das Leiden ihres Volkes unter der marokkanischen Besatzung zum Ausdruck bringen und sich für die Befreiung der Westsahara einsetzen. Ihr Name spiegelt ihre Dankbarkeit für die kubanische Solidarität wider (42), während ihr literarischer Gebrauch des Spanischen eine Form des Fernnationalismus zum Ausdruck bringt, der die Diaspora sowohl mit den Flüchtlingslagern als auch mit ihrer besetzten Heimat verbindet.

Sprachliche Unterdrückung und Widerstand in den besetzten Gebieten

In den besetzten Gebieten ist die Sprache zu einem Ort sowohl der Unterdrückung als auch der Widerstandsfähigkeit geworden. Die marokkanischen Behörden unterdrücken die Hassaniya und verbieten ihren Gebrauch in der Öffentlichkeit, während sie marokkanische Dialekte in Institutionen und Schulen fördern (43), wo Kinder schikaniert und bestraft werden, wenn sie ihre Muttersprache sprechen. Diese Unterdrückung ist Teil der marokkanischen Politik der "Marokkanisierung" der Westsahara, die seit fünf Jahrzehnten versucht, die saharauische Kultur und nationale Identität auszulöschen, was zu einem langsamen Völkermord führt (44).

Inmitten dieser sprachlichen Unterdrückung wird die Sprache jedoch zu einem Instrument des Widerstands. Saharauische Aktivisten bestehen darauf, vor Gericht Hassaniya oder Spanisch zu sprechen, und in geheimen Schulen werden Kinder weiterhin in beiden Sprachen unterrichtet (45). In diesem Kontext fungiert das Spanische als politisches und affektives Medium des antikolonialen Kampfes - die Sprache des ehemaligen Kolonisators, die sich gegen den aktuellen Besatzer wendet.

Schlussfolgerung

Dieser Aufsatz untersuchte das Spanische in der Westsahara anhand von vier miteinander verflochtenen Dimensionen. Ursprünglich die Sprache der kolonialen Besatzer, wurde sie später zu einem Medium des Widerstands und zu einem Kanal für transnationale Süd-Süd-Solidarität. Durch kubanische Bildungsprogramme förderte sie eine ausgeprägte Hispanidad in den Flüchtlingslagern. Anders als in vielen postkolonialen Kontexten beruhte ihre Präsenz in der saharauischen Gesellschaft also nicht auf dem anhaltenden Einfluss des ehemaligen Kolonisators, sondern auf antikolonialer Süd-Süd-Solidarität. Die anhaltende Migration nach Spanien hat jedoch die Verwendung der spanischen Sprache in den Flüchtlingslagern aufrechterhalten und gleichzeitig neue neokoloniale Verflechtungen geschaffen, bei denen Spanien indirekt von Kubas antikolonialen Bemühungen profitiert. In den von Marokko besetzten Gebieten fungieren sowohl Hassaniya als auch Spanisch als Instrumente des Widerstands. Zusammengenommen zeigen diese Beispiele die komplexe und ambivalente Rolle, die das Spanische in der saharauischen Erfahrung gespielt hat. Sie spiegeln einerseits die langwierige Blockade der Dekolonisierung der Westsahara und andererseits die politische und kulturelle Widerstandsfähigkeit der saharauischen Gemeinschaften wider, die unter kolonialer und neokolonialer Unterdrückung leiden. In diesem Kontext entsteht Hybridität an der Schnittstelle von antikolonialen Süd-Süd-Beziehungen (Kuba), kolonialen, postkolonialen und neokolonialen Dynamiken (Spanien) und anhaltender kolonialer Gewalt (Marokko). So bleibt die Sprache sowohl ein Instrument der Herrschaft als auch ein Medium des politischen Widerstands. Diese verschiedenen Verwendungen der spanischen Sprache in unterschiedlichen Kontexten laden zu einer kritischen Reflexion über Sprache und Sprachpolitik in postkolonialen Gesellschaften ein.

+++

Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!

Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!

(1) Hans Corell, Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council, 2002, p.2.

(2) Jacob Mundy, “Book Review: The Ideal Refugees: Gender, Islam, and the Sahrawi Politics of Survival”, Refuge: Canada’s Journal on Refugees, Vol. 31, No. 1, 2015, 77–79.

(3) Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M, Suhrkamp, 1993, p. 244; Stephan Moebius, Angelika Wetterer, “Symbolische Gewalt”, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Vol. 36, No. 4, 2011, 1–10.

(4) bell hooks, Teaching to transgress, Education as the practice of freedom, New York, Routledge, 1994, p. 169.

(5) Susan Arndt, Nadja Ofuatey-Alazard, Wie Rassismus aus Wörtern spricht, (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk, Münster, Unrast Verlag, 2011.

(6) hooks, Teaching to transgress, p. 169; Jürgen Osterhammel, Jan C. Jansen, Kolonialismus, Geschichte, Formen, Folgen, München, C.H. Beck, 2017, pp. 107–108.

(7) Frantz Fanon, Aspekte der Algerischen Revolution, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1969, p. 62.

(8) Brigitte Jostes, “Sprachen und Politik, Kulturerbe und Politikum”, Südwind, No. 10, 2008.

(9) Ulrike Mengedoht, “Die Sprache des Brotes, Frankophonie und Arabisierung in Algerien”, Blätter des iz3w, No. 247, 2000, 33; Werner Ruf, “Algerien zwischen westlicher Demokratie und Fundamentalismus?”, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21, 1998, 27–37.

(10) Alice Wilson, 1742431079 Sovereignty in Exile, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017, p. 21.

(11) Sophie Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, in: La république des sables, Anthropologie d’une révolution, Sophie Caratini (eds), Paris, Budapest, Torino, L’Harmattan, 2003, p. 98.

(12) Tony Hodges, “The origins of Saharawi nationalism”, Third World Quarterly, Vol. 5, No. 1, 1983, 28–57; Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, p. 98.

(13) María López Belloso, Irantzu Mendia Azkue, “Local Human Development in contexts of permanent crisis: Women’s experiences in the Western Sahara”, Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, Vol. 2, No. 3, 2009, 159–176.

(14) Peter Erwig, Ausbildung in der Westsahara, Eine anthropologische Analyse zum Schnittfeld zwischen Alltagsorganisation im Flüchtlingslager, Unabhängigkeitskampf und Vorbereitung der Rückkehr, 2012, pp. 39–40; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(15) Pablo San Martín, Western Sahara, The refugee nation, Cardiff, University of Wales Press, 2010, 52; 53.

(16) Karl Rössel, Wind, Sand und (Mercedes-) Sterne, Westsahara, der vergessene Kampf für die Freiheit, Unkel/Rhein, Horlemann, 1991, p. 136; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(17) Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro; dt.: Volksfront zur Befreiung von Saguía el Hamra und Río de Oro; arab.: al-Ǧabha aš-šaʿbiyya li-taḥrīr as-Sāqiya al-Ḥamrāʾ wa-Wādī ḏ-Ḏahab.

(18) Pablo San Martín, “‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain)”, Journal of Transatlantic Studies, Vol. 7, No. 3, 2009, 249–263.

(19) Unión Nacional de la Juventud de Saguia el Hamra y Rió de Oro.

(20) Maja Zwick, “Translation matters, Zur Rolle von Übersetzer_innen in qualitativen Interviews in der Migrationsforschung”, in: Work in Progress. Work on Progress, Doktorand_innen-Jahrbuch 2013, Rosa-Luxemburg-Stiftung (eds), Hamburg, VSA-Verlag, 2013, p. 117.

(21) Alejandro García, Historias del Sáhara, El Mejor y el Peor de los Mundos, Los Libros de la Catarata, 2001, p. 120.

(22) See Jacob Mundy, “Neutrality or complicity? The United States and the 1975 Moroccan takeover of the Spanish Sahara”, The Journal of North African Studies, Vol. 11, No. 3, 2006, 275–306; Stephen Zunes, Jacob Mundy, Western Sahara, War, nationalism, and conflict irresolution, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2010, pp. 86–87. In the 1990s, Yasir Arafat attempted to dissuade Nelson Mandela, already President of South Africa at the time, from recognising the SADR; see Zunes, Mundy, Western Sahara, pp. 125–126.

(23) San Martín, ‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain), p. 252.

(24) Ernesto Gómez Abascal in Nicolás Muñoz, El Maestro Saharaui. Océanos de Exilio, 2011.

(25) José Antonio Monje, Solidaridad con nombre de isla y arena, Las lecciones del internacionalismo cubano en la RASD.

(26) Margaret Blunden, “South-south development cooperation, Cuba’s health programmes in Africa”, International Journal of Cuban Studies, Vol. 1, No. 1, 2008, 32–41.

(27) Francisco Martínez-Pérez, “Cuban Higher Education Scholarships for International Students: An Overview”, in: The capacity to share, A Study of Cuba’s International Cooperation in Educational Development, Anne Hickling-Hudson, Jorge Corona Gonzalez and Rosemary A. Preston (eds.), New York, Palgrave Macmillan, 2012, p. 75.

(28) San Martín, Western Sahara, p. 148.

(29) Ibidem. See also ACN, En el trigésimo aniversario de la independencia del Sahara Occidental, Más de dos mil jóvenes saharauis recibieron en Cuba estudios universitarios superiores.

(30) Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Education, migration and internationalism: situating Muslim Middle Eastern and North African students in Cuba”, The Journal of North African Studies, Vol. 15, No. 2, 2010, 137–155.

(31) Maja Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, Zum Verhältnis von Orten und Zugehörigkeit unter den Bedingungen von Flucht, Migration und Rückkehr, 2024, p. 192.

(32) Liman Boicha, “Las estaciones de nuestro exilio”, unpublished, 2007; as cited in San Martín, Western Sahara, pp. 148–149.

(33) Fernando Ortiz, Cuban Counterparts, Tobacco and Sugar, Durham, London, Duke University Press, 1995; Fernando Ortiz, “The human factors of cubanidad, Translated from the Spanish by João Felipe Gonçalves and Gregory Duff Morton”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, Vol. 4, No. 3, 2014, 455–480.

(34) Marianne Holm Pedersen, Between Homes: post-war return, emplacement and the negotiation of belonging in Lebanon, Geneva, 2003, p. 5.

(35) Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, p. 182.

(36) San Martín, Western Sahara, p. 151.

(37) Ibid., p. 147; Judit Tavakoli, Zwischen Zelten und Häusern, Die Bedeutung materieller Ressourcen für den Wandel von Identitätskonzepten saharauischer Flüchtlinge in Algerien, Berlin, regiospectra, 2015, p. 112.

(38) Homi K. Bhabha, The location of culture, London, Routledge, 1994.

(39) Carmen Gómez Martín, La migración saharaui en España, Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio, Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, p. 55.

(40) Association Sahraouie des Victimes des Violations Grave de Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc, Sahrawi youths and human rights defender lost at sea, New tragedy in Western Sahara: Death of numerous young Sahrawsi, among them, militant and human rights defender Naji Mohamed Salem Boukhatem, El-Ayoune – Moroccan occupied Western Sahara, 27.11.2006. See also: Gómez Martín, Carmen, La migración saharaui en España: Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio. Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, pp.55-56.

(41) Gómez Martín, La migración saharaui en España, p. 52

(42) Liman Boicha, “New Saharawi Poetry: A Brief Anthology”, Review of African Political Economy, Vol. 33, No. 108, 2006, 333–335.

(43) Jennifer M. Murphy, Sidi M. Omar, “Aesthetics of Resistance in Western Sahara”, Peace Review, Vol. 25, No. 3, 2013, 349–358.

(44) Jacob Mundy, Western Sahara Between Autonomy and Intifada; Stephen Zunes, Jacob Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, in: Settled wanderers, Sam Berkson and Mohamed Sulaiman (eds.), London, Influx Press, 2015, pp. 11–12.

(45) San Martín, Western Sahara, p. 141; Zunes, Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, p. 22.