Domination et résistance

Maja Zwick est une sociologue spécialisée dans le conflit du Sahara occidental, la mobilité transnationale et les situations de réfugiés prolongées dans le Sud global, en particulier dans les camps de réfugiés sahraouis en Algérie, où elle a mené des recherches approfondies sur le terrain. Elle a obtenu son doctorat à l'université libre de Berlin sur la relation entre le lieu et l'appartenance dans le contexte de la fuite, de la migration et du retour. Ses recherches combinent des approches socio-anthropologiques, postcoloniales et décoloniales avec des méthodes qualitatives participatives. Son travail a été financé par la Fondation Rosa Luxemburg et le DAAD.

Le 14 novembre de cette année a marqué le 50e anniversaire des accords illégaux de Madrid, par lesquels l'Espagne a transféré le contrôle administratif de sa colonie du Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie. Cet acte a facilité l'annexion du Sahara occidental, déjà en cours depuis la fin octobre 1975. Alors que la Mauritanie s'est retirée en 1979, le Maroc occupe aujourd'hui plus de 80 % du Sahara occidental. L'Espagne n'a toujours pas assumé ses responsabilités en matière de décolonisation.

La récente adoption de la résolution 2797(2025) du Conseil de sécurité des Nations unies le 31 octobre 2025 ajoute une nouvelle couche à cet héritage colonial non résolu. Pour la première fois, la résolution approuve explicitement le plan d'autonomie du Maroc en tant que "base sérieuse et réaliste" pour résoudre le conflit. Cela viole le statut international du Sahara Occidental en tant que question de décolonisation et marque un changement significatif par rapport à la façon dont le Conseil de Sécurité a précédemment traité la question conformément aux principes ancrés dans la Charte des Nations Unies. Ainsi, la résolution approfondit la contradiction entre la responsabilité historique de l'Espagne et la position évolutive de l'ONU, car elle légitime effectivement une occupation qui trouve son origine dans le transfert illégal de pouvoir il y a cinquante ans (1). Alors que la société civile espagnole soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, le gouvernement espagnol continue de se ranger aux côtés du Maroc (2), renforçant ainsi la dette morale et politique non résolue de 1975.

Cet essai aborde l'une des traces les plus durables de la domination coloniale espagnole : la langue espagnole. Avec la Guinée équatoriale, le Sahara occidental est le seul pays hispanophone d'Afrique. Bien que l'Espagne se soit retirée en 1975, sa langue continue de circuler à travers la migration, l'éducation et les médias - produisant un champ stratifié où se croisent les vestiges coloniaux, la résistance anticoloniale et les nouvelles solidarités. Ainsi, l'espagnol reflète le processus inachevé de décolonisation du Sahara occidental.

Les héritages postcoloniaux des langues coloniales

Les contextes coloniaux et postcoloniaux sont marqués par l'hybridité des langues locales et coloniales, qui portent souvent des significations ambiguës pour l'appartenance politique et culturelle. La langue est une expression profonde des dynamiques de pouvoir historiques et contemporaines, particulièrement évidentes dans les langues coloniales européennes, qui ont servi d'instruments cruciaux de domination coloniale tout en marginalisant les langues locales. Pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu, les langues coloniales incarnent à la fois le pouvoir symbolique et la violence brute (3). Comme l'observe bell hooks (4), l'anglais standard fait encore écho à la terreur et à la violence de l'esclavage, et les langues coloniales continuent de reproduire le racisme et les hiérarchies dans les systèmes de connaissance et la vie quotidienne (5). Paradoxalement, cependant, elles sont également devenues des espaces de résistance et de coordination pour les mouvements de libération nationale (6), comme le montre la notion de Frantz Fanon selon laquelle la langue coloniale est à la fois "langue de l'occupant" et "instrument de libération" (7).

Après l'indépendance, la langue est devenue cruciale dans les politiques nationales et régionales d'appartenance des nouveaux Etats indépendants (8). Si certains Etats ont remplacé les langues coloniales par des langues locales, d'autres les ont conservées comme linguae franca, en particulier dans des contextes multilingues. Dans ces cas, cependant, elles sont souvent restées l'apanage de l'élite, qui s'en servait pour accéder à des privilèges économiques et sociaux (9).

Dans ce contexte, la situation linguistique du Sahara occidental est particulièrement complexe. Une partie de la population vit sous occupation marocaine, une autre partie a passé cinq décennies dans des camps de réfugiés autogérés en Algérie sous l'autorité de son gouvernement en exil, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), et une autre partie est dispersée à travers le monde, principalement en Espagne. Si l'arabe hassaniya reste au cœur de l'identité sahraouie, l'espagnol a pris un nouveau rôle ambivalent, que nous examinerons dans les sections suivantes.

Langues au Sahara occidental

Le Sahara occidental fait partie de la région de l'Afrique du Nord-Ouest connue sous le nom d'"Ouest saharien" (10), ou trāb al-bīḍān. Cette région s'étend du sud de la frontière algéro-marocaine aux rives septentrionales du fleuve Sénégal et de la côte de l'océan Atlantique à la limite des zones de peuplement des Touaregs dans le nord-ouest du Mali (11). Les habitants partagent des normes sociales et des pratiques culturelles communes, ainsi que la langue hassaniya, qui est étroitement liée à l'arabe standard et constitue la lingua franca de la région depuis le XIXe siècle, à la suite de l'arabisation et de l'islamisation (12). Aujourd'hui, le hassaniya est parlé au Sahara occidental, en Mauritanie, dans le sud-ouest de l'Algérie, dans le sud du Maroc et dans certaines parties du Mali et du Niger.

Lorsque les puissances coloniales européennes ont établi les règles régissant leur conquête et leur colonisation de l'Afrique à la Conférence de Berlin de 1884/85, le Sahara occidental a été attribué à l'Espagne. Cependant, le contrôle colonial effectif n'a été établi qu'en 1934, sous la pression et avec l'aide de la France. L'intérêt stratégique de l'Espagne pour cette région n'a commencé à croître qu'à la fin des années 1950, principalement en raison de ses riches gisements de phosphate. Pour échapper aux demandes de décolonisation de l'ONU, le général Franco a déclaré le Sahara occidental "province espagnole" en 1958, mais un système éducatif n'a pas été mis en place avant les années 1960, bénéficiant principalement aux colons espagnols de l'industrie du phosphate (13). Puisque le Sahara Occidental était une colonie militaire et, en tant que "colonia de explotación mercantile", n'avait d'intérêt que d'un point de vue économique et géopolitique, il n'y avait aucune considération pour l'introduction de la "culture" espagnole ou d'un système d'éducation espagnol (14). Selon le recensement espagnol de 1974, seuls 11,5 % des Sahraouis de moins de 24 ans étaient scolarisés et 13 % des plus de 5 ans savaient lire et écrire en espagnol (15). Cependant, ces statistiques peuvent être inexactes, car le mode de vie nomade de nombreux Sahraouis a compliqué les efforts de l'administration coloniale pour les dénombrer et les contrôler. A l'école, les professeurs d'espagnol enseignaient une version glorifiée de l'Espagne coloniale et fasciste, tandis que les Sahraouis étaient largement exclus des discussions sur la décolonisation (16).

Private

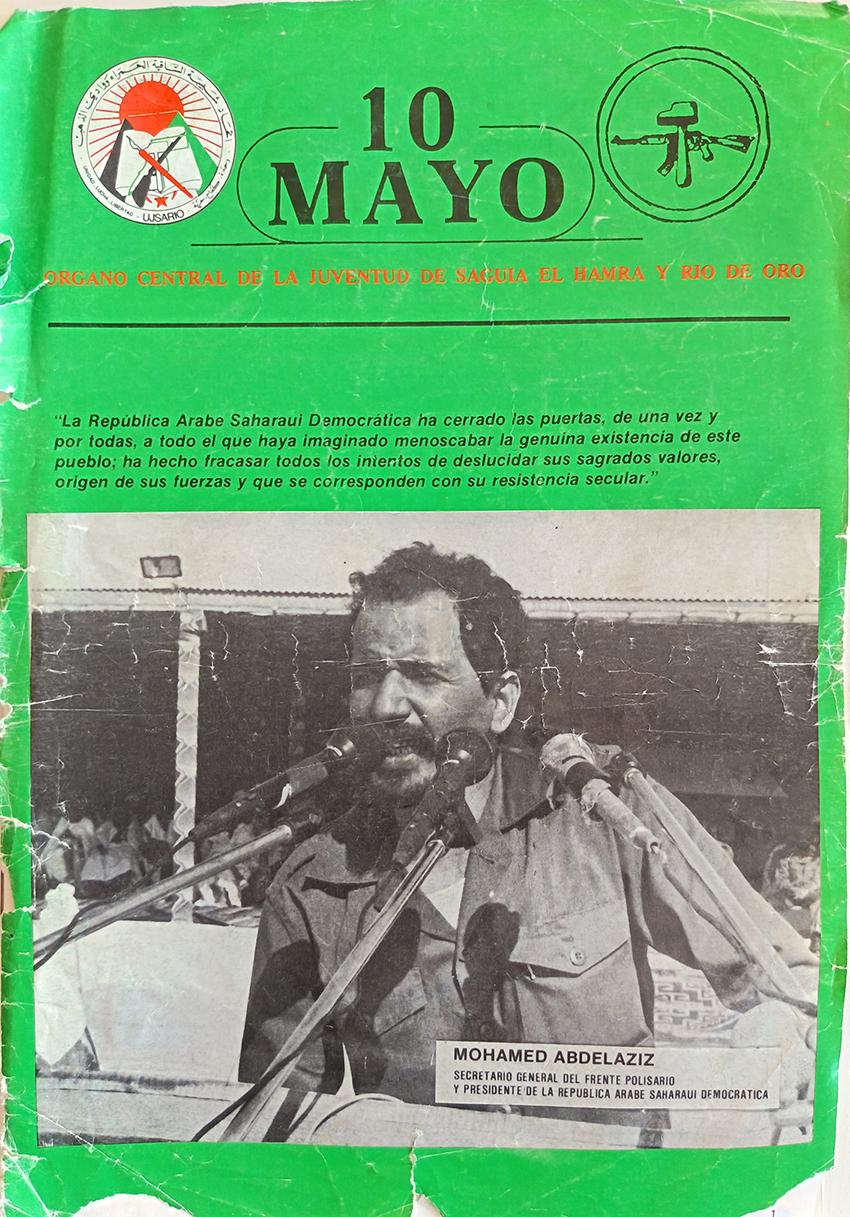

PrivateL'organe central de l'organisation de jeunesse sahraouie UJSARIO, intitulé "10 Mayo" d'après la date de fondation du Front POLISARIO, a été publié en espagnol.

L'espagnol dans la lutte anticoloniale

Malgré le faible niveau d'alphabétisation en espagnol de la population sahraouie, le mouvement de libération Frente POLISARIO (17) a également adopté un nom espagnol. Cela reflétait la stratégie commune des mouvements de libération de l'époque, qui consistait à contrer le colonialisme par ses propres moyens linguistiques. L'espagnol est reconnu comme la deuxième langue officielle de la RASD, enseignée dans les écoles des camps de réfugiés à partir de la troisième année et largement utilisée dans les publications (18). Par exemple, l'organe central de l'organisation de jeunesse sahraouie UJSARIO (19), intitulé "10 Mayo" d'après la date de fondation du Front POLISARIO, a été publié en espagnol (voir à droite).

De plus, l'appartenance au monde hispanophone distingue la nation sahraouie au sein de l'Afrique du Nord-Ouest majoritairement francophone. L'espagnol sert donc de référence à l'expérience coloniale spécifique des Sahraouis et de marqueur important de l'identité nationale sahraouie, que le Maroc a longtemps cherché à effacer en dépeignant les Sahraouis comme intrinsèquement marocains et le Front POLISARIO comme un mandataire algérien qui les retient captifs dans les camps de réfugiés. Cette propagande soutient l'occupation marocaine du Sahara occidental qui est enracinée dans l'idéologie nationaliste agressive d'un "Grand Maroc" (20).

Dans son communiqué fondateur, le Front POLISARIO a aligné le peuple sahraoui sur la "nation arabe" et s'est considéré comme "partie intégrante de la révolution arabe", tout en affirmant son identité africaine (21). Cependant, le soutien du monde arabe a été minime. A l'exception de l'Algérie, de la Libye, de la Mauritanie, du Yémen, de la Syrie – qui ont reconnu la RASD – et du soutien initial du Liban, de nombreux pays arabes sont restés indifférents ou ont ouvertement soutenu le Maroc, notamment les monarchies du Golfe et la Jordanie, mais aussi l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) (22). En revanche, la RASD a reçu un soutien important de la part des Etats africains, obtenant son admission à l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1982 et devenant membre fondateur de son successeur, l'Union africaine (UA).

Dans le même temps, le Front POLISARIO a cultivé des liens diplomatiques avec des Etats et des mouvements latino-américains, utilisant dès le départ l'espagnol comme moyen d'expression reflétant un héritage linguistique et colonial commun (23). Cette histoire commune et cet engagement en faveur de l'anti-impérialisme et de l'anticolonialisme ont facilité la solidarité transnationale et ont conduit à la reconnaissance de la RASD par la plupart des pays d'Amérique latine. Outre son adhésion à l'UA, la RASD participe à divers forums transnationaux et transrégionaux, notamment le Mouvement des pays non alignés (MNA), le Nouveau partenariat stratégique Asie-Afrique (NSPA), la COPPPAL (Conférence permanente des partis politiques d'Amérique latine et des Caraïbes), la Communauté andine des nations et le Sommet ibéro-américain.

L'influence cubaine

L'un des plus fidèles soutiens de l'Amérique latine a été Cuba, qui a officiellement reconnu la RASD en 1980. Toutefois, l'implication de Cuba remonte à bien plus longtemps. En 1975, le Front POLISARIO a fait un rapport au Parti communiste cubain (PCC) sur la situation au Sahara occidental (24). En 1976, des médecins et des enseignants cubains ont commencé à travailler dans les camps de réfugiés et, en 2002, 477 professionnels de la santé avaient participé aux missions internationalistes de Cuba dans cette région (25).

Le programme cubain de migration éducative destiné aux enfants et aux jeunes sahraouis a toutefois eu un impact plus important. Pendant la guerre froide, Cuba a promu un modèle de développement qui mettait l'accent sur l'héritage colonial commun et la solidarité entre les pays du Sud, offrant une alternative à la dépendance vis-à-vis de l'Union soviétique et aux hiérarchies néocoloniales Nord-Sud (26). Cela comprenait des programmes de coopération Sud-Sud visant à soutenir les Etats socialistes et les mouvements anticolonialistes. Le Programme international d'éducation, lancé en 1961 et qui se poursuit encore aujourd'hui malgré les énormes contraintes imposées par l'embargo américain, a accordé des bourses d'études complètes à des dizaines de milliers d'étudiants du Sud. Rien qu'entre 1961 et 2008, plus de 55 000 enfants et jeunes de plus de 148 pays ont terminé leurs études dans des écoles secondaires, des écoles professionnelles, des collèges et des universités à Cuba (27).

Depuis 1977, plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents sahraouis ont participé à ce programme (28). Pablo San Martín souligne l'influence de ce groupe, qui représente un pourcentage important des jeunes professionnels et cadres de la RASD (29). De nombreux ministres et diplomates de la RASD/Front POLISARIO ont fait leurs études à Cuba (30).

La plupart des Sahraouis ont passé plus d'une décennie à Cuba, où ils ont terminé leurs études dans un cadre socialiste qui mettait l'accent sur l'égalité et la solidarité collective, incarnées par la maxime de José Martí : "Compartir lo que tienes, no dar lo que te sobra" ("Partage ce que tu as, ne donne pas ce qui te reste"). Ce principe a façonné le sentiment d'appartenance des jeunes Sahraouis (31). Les enfants ont surmonté leur sentiment initial de nostalgie et de privation matérielle en se soutenant mutuellement au sein de leur groupe de pairs, transformant Cuba d'un second exil en un foyer, même s'il était provisoire. Comme le rappelle le poète sahraoui Liman Boicha (32), certains se sentaient partie intégrante de l'ajiaco criollo, symbole de la transculturalité cubaine décrit par Fernando Ortiz. Ce plat, composé d'une variété de viandes fraîches et séchées, de légumineuses et de légumes, reflète la composition complexe des influences culturelles à Cuba : indigènes, africaines, européennes, nord-américaines et asiatiques. Ortiz soutient que l'ajiaco est en constante évolution, ses ingrédients colorés se mélangeant et se dissolvant constamment dans un bouillon riche, servant ainsi de métaphore au processus continu de transculturación (33) à Cuba. Alors qu'Ortiz a introduit la transculturación comme un contrepoint à l'acculturation eurocentrique, la révolution cubaine a davantage encadré cette identité hybride en termes politiques et idéologiques, associant la Cubanidad à l'internationalisme, à l'anti-impérialisme et à la solidarité.

De retour dans les camps après de nombreuses années passées à l'étranger, les jeunes Sahraouis se sont retrouvés transformés sur le plan personnel, culturel et linguistique, mais leur lieu d'origine avait également profondément changé. Cela a conduit au paradoxe du retour, celui d'arriver dans un endroit à la fois inconnu et connu (34). Une grande partie de leur socialisation s'était déroulée dans la société cubaine, dont les valeurs différaient considérablement de celles de la communauté sahraouie en exil. Ce contraste a donné lieu à des contradictions à leur retour, les distinguant comme un groupe unique connu sous le nom de Cubarawis. Ce néologisme, mélangeant "Cubano" et "Sahraoui", traduit le sentiment d'appartenance hybride de nombreux rapatriés (35). Dans le processus souvent douloureux de leur réinstallation, la langue a joué un rôle crucial. L'espagnol ayant servi de lingua franca parmi les étudiants internationaux à Cuba, de nombreux Cubarawis se sentaient désormais plus à l'aise en espagnol, qu'ils mélangeaient souvent avec le hassaniya, créant ainsi un mélange linguistique connu sous le nom de Hassañol. Initialement ridiculisée, cette langue hybride les a aidés à faire face à leur expérience de migration et de retour et est devenue un marqueur de leur expérience particulière (36).

Les rapatriés ont contribué à une sorte d'hispanité dans les camps, évidente dans la diffusion de l'espagnol dans la vie quotidienne et dans des initiatives telles que le programme d'information en espagnol sur RASD TV, fondé par un Cubarawi. Les Cubarawis constituaient la majorité des professeurs d'espagnol dans les écoles des camps et ont façonné l'espace public, par exemple en ouvrant des restaurants et des cafés Internet (37). Les termes espagnols sont devenus omniprésents parmi les réfugiés, ce qui conduit souvent à des formations linguistiques hybrides. Par exemple, mantas, le pluriel espagnol de manta (couverture), est devenu le pluriel Hassano-Espagnol lemānt. De même, cucharas (cuillères), s'est adapté au pluriel hassaniya al-cuachīr, tandis que cama (lit) est décliné en hassaniya, par exemple en camtu (son lit). L'hybridité linguistique s'étend au-delà des influences espagnoles ; le thé sahraoui, par exemple, est parfois préparé sur une petite plaque électrique, ar-rišū, un terme emprunté à la langue algérienne (du français réchaud).

Le cas des Cubarawis illustre la façon dont l'espagnol est devenu un moyen de solidarité, d'éducation et d'appartenance transnationale, plutôt qu'un simple résidu colonial. Contrairement aux contextes postcoloniaux où l'hybridité linguistique découle des relations coloniales, l'espagnol au Sahara occidental reflète la solidarité anticoloniale de l'Amérique latine, en particulier celle de Cuba. L'expérience sahraouie incarne une hybridité Sud-Sud fondée sur la solidarité, utilisant l'ancienne langue coloniale non pas comme un "butin de guerre" (butin of war), comme l'a affirmé Kateb Yacine à propos du français en Algérie, mais comme un outil partagé de lutte anticoloniale.

En outre, les expériences des Cubarawis suggèrent une appartenance hybride unique qui remet en question les cadres postcoloniaux traditionnels, tels que le "troisième espace" de Homi Bhabha (38). Contrairement au modèle de Bhabha, qui repose sur la dynamique colonisateur-colonisé, le cas des Cubarawis met en évidence des identités hybrides postcoloniales qui sont enracinées dans la coopération Sud-Sud anticoloniale, plutôt que dans les hiérarchies métropole-périphérie. Cependant, l'influence actuelle de l'espagnol ne doit pas être considérée uniquement sous l'angle de la solidarité Sud-Sud, car elle reflète également les liens transnationaux émergents avec l'Espagne - un aspect qui souligne l'ambivalence de l'espagnol dans le contexte sahraoui.

Enchevêtrements transnationaux et néocoloniaux - la présence postcoloniale de l'Espagne

Depuis la fin des années 1990, l'Espagne est devenue une destination clé pour la migration sahraouie en provenance des camps de réfugiés en Algérie et du Sahara occidental occupé par le Maroc. La route migratoire entre les territoires occupés et les îles Canaries s'est intensifiée, avec un nombre croissant de bateaux en bois - les tristement célèbres pateras - transportant des Sahraouis fuyant l'oppression sociale et politique (39). Suite à l'Intifāḍa al-istiqlāl de 2005, les autorités marocaines ont forcé les jeunes Sahraouis à effectuer ces traversées dangereuses, au cours desquelles beaucoup se sont noyés ou ont été portés disparus (40). Dans les camps, l'impasse politique et la diminution de l'aide humanitaire ont poussé de nombreuses personnes à partir à la recherche d'un travail et d'une stabilité pour subvenir aux besoins de leur famille. La plupart des migrants étaient très instruits, souvent formés à Cuba ou dans d'autres pays alliés à la RASD/Frente POLISARIO, mais beaucoup se sont retrouvés dans des emplois informels précaires, les hommes travaillant dans l'agriculture ou la construction et les femmes dans la restauration ou le service domestique, parfois sans statut légal. Seuls les diplômés cubains - parlant couramment l'espagnol et issus des prestigieuses écoles de médecine du pays - avaient les meilleures chances de trouver un emploi dans le secteur de la santé espagnol, bien qu'au prix de longues luttes bureaucratiques (41). Par conséquent, l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, a non seulement bénéficié de la décolonisation inachevée du Sahara occidental en absorbant la main-d'œuvre sahraouie bon marché, mais aussi, paradoxalement, en récoltant les fruits de la solidarité éducative anticoloniale de Cuba.

D'autre part, la migration transnationale entre les camps et l'Espagne a continué à évoluer, avec des améliorations dans les règlements de résidence et les conditions de vie des Sahraouis. L'Espagne est également devenue un lieu d'engagement politique transnational où les organisations sahraouies mobilisent la solidarité pour la Causa Saharaui. Cet engagement transnational s'exprime littérairement à travers la Generación de la Amistad (Génération de l'amitié), un groupe fondé en 2005 par des poètes sahraouis éduqués à Cuba et installés par la suite en Espagne. Écrivant exclusivement en espagnol, ils cherchent à faire connaître les souffrances de leur peuple sous l'occupation marocaine et à plaider pour la libération du Sahara occidental. Leur nom reflète leur gratitude pour la solidarité cubaine (42), tandis que leur utilisation littéraire de l'espagnol articule une forme de nationalisme à longue distance qui relie la diaspora à la fois aux camps de réfugiés et à leur patrie occupée.

Oppression linguistique et résistance dans les territoires occupés

Dans les territoires occupés, la langue est devenue un lieu à la fois d'oppression et de résilience. Les autorités marocaines répriment le hassaniya, interdisant son utilisation publique tout en promouvant les dialectes marocains dans les institutions et les écoles (43), où les enfants sont harcelés et punis pour avoir parlé leur langue maternelle. Cette répression fait partie de la politique marocaine de "marocanisation" du Sahara occidental qui, depuis cinq décennies, cherche à effacer la culture et l'identité nationale sahraouie, entraînant un lent génocide (44).

Pourtant, au milieu de cette répression linguistique, la langue devient un instrument de résistance. Les militants sahraouis insistent pour parler le hassaniya ou l'espagnol devant les tribunaux, et les écoles clandestines continuent d'enseigner aux enfants dans ces deux langues (45). Dans ce contexte, l'espagnol sert de moyen politique et affectif dans la lutte anticolonialiste : la langue de l'ancien colonisateur se retourne contre l'occupant actuel.

Conclusion

Cet essai a examiné l'espagnol au Sahara occidental à travers quatre dimensions entrelacées. D'abord langue de l'occupant colonial, elle s'est ensuite transformée en moyen de résistance et en canal de solidarité transnationale Sud-Sud. Grâce aux programmes d'éducation cubains, elle a favorisé une Hispanidad distincte dans les camps de réfugiés. Ainsi, contrairement à de nombreux contextes postcoloniaux, sa présence dans la société sahraouie n'a pas résulté de l'influence continue de l'ancien colonisateur, mais de la solidarité Sud-Sud anticoloniale. Toutefois, la migration continue vers l'Espagne a maintenu l'utilisation de l'espagnol dans les camps de réfugiés tout en créant de nouveaux liens néocoloniaux, l'Espagne profitant indirectement des efforts anticoloniaux de Cuba. Dans les territoires occupés par le Maroc, le hassaniya et l'espagnol sont tous deux des instruments de résistance. Collectivement, ces exemples révèlent le rôle complexe et ambivalent que l'espagnol a joué dans l'expérience sahraouie, reflétant, d'une part, le blocage prolongé de la décolonisation du Sahara occidental et, d'autre part, la résilience politique et culturelle des communautés sahraouies souffrant de l'oppression coloniale et néocoloniale. Dans ce contexte, l'hybridité émerge de l'intersection des relations Sud-Sud anticoloniales (Cuba), des dynamiques coloniales, postcoloniales et néocoloniales (Espagne) et de la violence coloniale persistante (Maroc). Ainsi, la langue reste à la fois un instrument de domination et un moyen de résistance politique. Ces diverses utilisations de la langue espagnole dans différents contextes invitent à une réflexion critique sur la langue et les politiques linguistiques dans les sociétés postcoloniales.

+++

Ce texte vous a plu ? Alors soutenez notre travail de manière ponctuelle, mensuelle ou annuelle via l’un de nos abonnements !

Vous ne voulez plus manquer aucun texte sur Literatur.Review ? Alors inscrivez-vous ici !

(1) Hans Corell, Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council, 2002, p.2.

(2) Jacob Mundy, “Book Review: The Ideal Refugees: Gender, Islam, and the Sahrawi Politics of Survival”, Refuge: Canada’s Journal on Refugees, Vol. 31, No. 1, 2015, 77–79.

(3) Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M, Suhrkamp, 1993, p. 244; Stephan Moebius, Angelika Wetterer, “Symbolische Gewalt”, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Vol. 36, No. 4, 2011, 1–10.

(4) bell hooks, Teaching to transgress, Education as the practice of freedom, New York, Routledge, 1994, p. 169.

(5) Susan Arndt, Nadja Ofuatey-Alazard, Wie Rassismus aus Wörtern spricht, (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk, Münster, Unrast Verlag, 2011.

(6) hooks, Teaching to transgress, p. 169; Jürgen Osterhammel, Jan C. Jansen, Kolonialismus, Geschichte, Formen, Folgen, München, C.H. Beck, 2017, pp. 107–108.

(7) Frantz Fanon, Aspekte der Algerischen Revolution, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1969, p. 62.

(8) Brigitte Jostes, “Sprachen und Politik, Kulturerbe und Politikum”, Südwind, No. 10, 2008.

(9) Ulrike Mengedoht, “Die Sprache des Brotes, Frankophonie und Arabisierung in Algerien”, Blätter des iz3w, No. 247, 2000, 33; Werner Ruf, “Algerien zwischen westlicher Demokratie und Fundamentalismus?”, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21, 1998, 27–37.

(10) Alice Wilson, 1742431079 Sovereignty in Exile, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017, p. 21.

(11) Sophie Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, in: La république des sables, Anthropologie d’une révolution, Sophie Caratini (eds), Paris, Budapest, Torino, L’Harmattan, 2003, p. 98.

(12) Tony Hodges, “The origins of Saharawi nationalism”, Third World Quarterly, Vol. 5, No. 1, 1983, 28–57; Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, p. 98.

(13) María López Belloso, Irantzu Mendia Azkue, “Local Human Development in contexts of permanent crisis: Women’s experiences in the Western Sahara”, Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, Vol. 2, No. 3, 2009, 159–176.

(14) Peter Erwig, Ausbildung in der Westsahara, Eine anthropologische Analyse zum Schnittfeld zwischen Alltagsorganisation im Flüchtlingslager, Unabhängigkeitskampf und Vorbereitung der Rückkehr, 2012, pp. 39–40; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(15) Pablo San Martín, Western Sahara, The refugee nation, Cardiff, University of Wales Press, 2010, 52; 53.

(16) Karl Rössel, Wind, Sand und (Mercedes-) Sterne, Westsahara, der vergessene Kampf für die Freiheit, Unkel/Rhein, Horlemann, 1991, p. 136; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(17) Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro; dt.: Volksfront zur Befreiung von Saguía el Hamra und Río de Oro; arab.: al-Ǧabha aš-šaʿbiyya li-taḥrīr as-Sāqiya al-Ḥamrāʾ wa-Wādī ḏ-Ḏahab.

(18) Pablo San Martín, “‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain)”, Journal of Transatlantic Studies, Vol. 7, No. 3, 2009, 249–263.

(19) Unión Nacional de la Juventud de Saguia el Hamra y Rió de Oro.

(20) Maja Zwick, “Translation matters, Zur Rolle von Übersetzer_innen in qualitativen Interviews in der Migrationsforschung”, in: Work in Progress. Work on Progress, Doktorand_innen-Jahrbuch 2013, Rosa-Luxemburg-Stiftung (eds), Hamburg, VSA-Verlag, 2013, p. 117.

(21) Alejandro García, Historias del Sáhara, El Mejor y el Peor de los Mundos, Los Libros de la Catarata, 2001, p. 120.

(22) See Jacob Mundy, “Neutrality or complicity? The United States and the 1975 Moroccan takeover of the Spanish Sahara”, The Journal of North African Studies, Vol. 11, No. 3, 2006, 275–306; Stephen Zunes, Jacob Mundy, Western Sahara, War, nationalism, and conflict irresolution, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2010, pp. 86–87. In the 1990s, Yasir Arafat attempted to dissuade Nelson Mandela, already President of South Africa at the time, from recognising the SADR; see Zunes, Mundy, Western Sahara, pp. 125–126.

(23) San Martín, ‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain), p. 252.

(24) Ernesto Gómez Abascal in Nicolás Muñoz, El Maestro Saharaui. Océanos de Exilio, 2011.

(25) José Antonio Monje, Solidaridad con nombre de isla y arena, Las lecciones del internacionalismo cubano en la RASD.

(26) Margaret Blunden, “South-south development cooperation, Cuba’s health programmes in Africa”, International Journal of Cuban Studies, Vol. 1, No. 1, 2008, 32–41.

(27) Francisco Martínez-Pérez, “Cuban Higher Education Scholarships for International Students: An Overview”, in: The capacity to share, A Study of Cuba’s International Cooperation in Educational Development, Anne Hickling-Hudson, Jorge Corona Gonzalez and Rosemary A. Preston (eds.), New York, Palgrave Macmillan, 2012, p. 75.

(28) San Martín, Western Sahara, p. 148.

(29) Ibidem. See also ACN, En el trigésimo aniversario de la independencia del Sahara Occidental, Más de dos mil jóvenes saharauis recibieron en Cuba estudios universitarios superiores.

(30) Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Education, migration and internationalism: situating Muslim Middle Eastern and North African students in Cuba”, The Journal of North African Studies, Vol. 15, No. 2, 2010, 137–155.

(31) Maja Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, Zum Verhältnis von Orten und Zugehörigkeit unter den Bedingungen von Flucht, Migration und Rückkehr, 2024, p. 192.

(32) Liman Boicha, “Las estaciones de nuestro exilio”, unpublished, 2007; as cited in San Martín, Western Sahara, pp. 148–149.

(33) Fernando Ortiz, Cuban Counterparts, Tobacco and Sugar, Durham, London, Duke University Press, 1995; Fernando Ortiz, “The human factors of cubanidad, Translated from the Spanish by João Felipe Gonçalves and Gregory Duff Morton”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, Vol. 4, No. 3, 2014, 455–480.

(34) Marianne Holm Pedersen, Between Homes: post-war return, emplacement and the negotiation of belonging in Lebanon, Geneva, 2003, p. 5.

(35) Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, p. 182.

(36) San Martín, Western Sahara, p. 151.

(37) Ibid., p. 147; Judit Tavakoli, Zwischen Zelten und Häusern, Die Bedeutung materieller Ressourcen für den Wandel von Identitätskonzepten saharauischer Flüchtlinge in Algerien, Berlin, regiospectra, 2015, p. 112.

(38) Homi K. Bhabha, The location of culture, London, Routledge, 1994.

(39) Carmen Gómez Martín, La migración saharaui en España, Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio, Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, p. 55.

(40) Association Sahraouie des Victimes des Violations Grave de Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc, Sahrawi youths and human rights defender lost at sea, New tragedy in Western Sahara: Death of numerous young Sahrawsi, among them, militant and human rights defender Naji Mohamed Salem Boukhatem, El-Ayoune – Moroccan occupied Western Sahara, 27.11.2006. See also: Gómez Martín, Carmen, La migración saharaui en España: Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio. Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, pp.55-56.

(41) Gómez Martín, La migración saharaui en España, p. 52

(42) Liman Boicha, “New Saharawi Poetry: A Brief Anthology”, Review of African Political Economy, Vol. 33, No. 108, 2006, 333–335.

(43) Jennifer M. Murphy, Sidi M. Omar, “Aesthetics of Resistance in Western Sahara”, Peace Review, Vol. 25, No. 3, 2013, 349–358.

(44) Jacob Mundy, Western Sahara Between Autonomy and Intifada; Stephen Zunes, Jacob Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, in: Settled wanderers, Sam Berkson and Mohamed Sulaiman (eds.), London, Influx Press, 2015, pp. 11–12.

(45) San Martín, Western Sahara, p. 141; Zunes, Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, p. 22.