Dominación y resistencia

Maja Zwick es una socióloga especializada en el conflicto del Sáhara Occidental, la movilidad transnacional y las situaciones de refugio prolongado en el Sur Global, en particular en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, donde ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de campo. Realizó su doctorado en la Universidad Libre de Berlín sobre la relación entre lugar y pertenencia en el contexto de la huida, la migración y el retorno. Su investigación combina enfoques socioantropológicos, postcoloniales y decoloniales con métodos cualitativos participativos. Su trabajo ha sido financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el DAAD.

El 14 de noviembre de este año se cumplieron 50 años de los Acuerdos de Madrid, unos acuerdos ilegales por los que España transfirió el control administrativo de su colonia del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Este acto facilitó la anexión del Sáhara Occidental, ya en marcha desde finales de octubre de 1975. Mientras que Mauritania se retiró en 1979, Marruecos ocupa hoy más del 80% del Sáhara Occidental. España aún no ha asumido sus responsabilidades en materia de descolonización.

La reciente adopción de la Resolución 2797(2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2025 añade una nueva capa a este legado colonial no resuelto. Por primera vez, la resolución respalda explícitamente el plan de autonomía de Marruecos como una «base seria y realista» para resolver el conflicto. Esto vulnera el estatus internacional del Sáhara Occidental como una cuestión de descolonización y supone un cambio significativo con respecto a la forma en que el Consejo de Seguridad ha abordado anteriormente la cuestión de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Así, la resolución profundiza la contradicción entre la responsabilidad histórica de España y la posición cambiante de la ONU, ya que legitima de facto una ocupación que tiene su origen en la transferencia ilícita de poder hace cincuenta años (1). Mientras .la sociedad civil española apoya el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, el gobierno español sigue alineándose con Marruecos (2), reforzando la deuda moral y política no saldada de 1975.

Este ensayo aborda una de las huellas más duraderas del dominio colonial español: la lengua española. Además de Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental es el único territorio hispanohablante de África. Aunque España se retiró en 1975, su idioma sigue circulando a través de la migración, la educación y los medios de comunicación, generando un campo estratificado donde se cruzan los vestigios coloniales, la resistencia anticolonial y las nuevas solidaridades. Así, el español refleja el proceso inacabado de descolonización del Sáhara Occidental.

Los legados poscoloniales de las lenguas coloniales

Los contextos coloniales y poscoloniales se caracterizan por la hibridación de las lenguas locales y coloniales, que a menudo poseen significados ambiguos en lo referente la pertenencia política y cultural. El lenguaje es una expresión profunda de las dinámicas de poder históricas y contemporáneas, especialmente evidentes en las lenguas coloniales europeas, que han servido como instrumentos cruciales de dominación colonial al tiempo que marginaban las lenguas locales. En palabras de Pierre Bourdieu, las lenguas coloniales encarnan tanto el poder simbólico como la violencia bruta (3). Como señala Bell Hooks (4), el inglés estándar aún resuena con el terror y la violencia de la esclavitud, y las lenguas coloniales continúan reproduciendo el racismo y las jerarquías en los sistemas de conocimiento y en la vida cotidiana (5). Paradójicamente, sin embargo, también se han convertido en espacios de resistencia y coordinación para los movimientos de liberación nacional (6), capturados en la noción de Frantz Fanon de la lengua colonial como «lengua del ocupante» e «instrumento de liberación» (7).

Tras de la independencia, la lengua se convirtió en un elemento crucial en las políticas nacionales y regionales de pertenencia de los nuevos Estados independientes (8). Si bien algunos Estados sustituyeron las lenguas coloniales por lenguas locales, otros las conservaron como lenguas francas, especialmente en contextos multilingües. En estos casos, sin embargo, a menudo siguieron siendo patrimonio de las élites, que dependían de ellas para acceder a privilegios económicos y sociales (9).

En este contexto, la situación lingüística del Sáhara Occidental es especialmente compleja. Parte de la población vive bajo la ocupación marroquí, otra parte ha pasado cinco décadas en campos de refugiados autogestionados en Argelia bajo su gobierno en el exilio, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y otra parte está dispersa por el mundo, principalmente en España. Mientras que el árabe hassanía sigue siendo fundamental para la pertenencia saharaui, el español ha asumido un nuevo papel ambivalente que se examina en las secciones siguientes.

Lenguas en el Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental forma parte de la región del noroeste de África conocida como el "oeste sahariano" (10), o trāb al-bīḍān. Esta región se extiende desde el sur de la zona fronteriza entre Argelia y Marruecos hasta las orillas septentrionales del río Senegal y desde la costa del océano Atlántico hasta el límite de las zonas de asentamiento de los tuaregs en el noroeste de Mali (11). Sus habitantes comparten normas sociales, prácticas culturales y la lengua hasaní, estrechamente relacionada con el árabe estándar y lengua franca de la región desde el siglo XIX, tras la arabización y la islamización (12). En la actualidad, el hassanía se habla en el Sáhara Occidental, Mauritania, el suroeste de Argelia, el sur de Marruecos y partes de Mali y Níger.

Cuando las potencias coloniales europeas establecieron las normas que regirían la conquista y colonización de África en la Conferencia de Berlín de 1884/85, el Sáhara Occidental fue concedido a España. Sin embargo, el control colonial efectivo no se estableció hasta 1934, bajo presión y con la ayuda de Francia. El interés estratégico de España en la zona no comenzó a crecer hasta finales de la década de 1950, principalmente por sus ricos yacimientos de fosfatos. Para eludir las demandas de descolonización de la ONU, el general Franco declaró el Sáhara Occidental «provincia española» en 1958, aunque no se implantó un sistema educativo hasta la década de 1960, del que se beneficiaron principalmente los colonos varones españoles de la industria del fosfato (13). Dado que el Sáhara Occidental era una colonia militar y, como «colonia de explotación mercantil», solo tenía interés desde una perspectiva económica y geopolítica, no se contempló la introducción de la «cultura» española ni de un sistema educativo español (14). Según el censo español de 1974, sólo el 11,5% de los saharauis menores de 24 años estaban escolarizados, y el 13% de los mayores de cinco años sabían leer y escribir en español (15). Sin embargo, estas estadísticas podrían no ser precisas, ya que el estilo de vida nómada de muchos complicó los esfuerzos de la administración colonial por contarlos y controlarlos. En la escuela, los profesores españoles enseñaban una versión glorificada de la España colonial y fascista, mientras que los saharauis estaban en gran medida excluidos de los debates sobre la descolonización (16).

Private

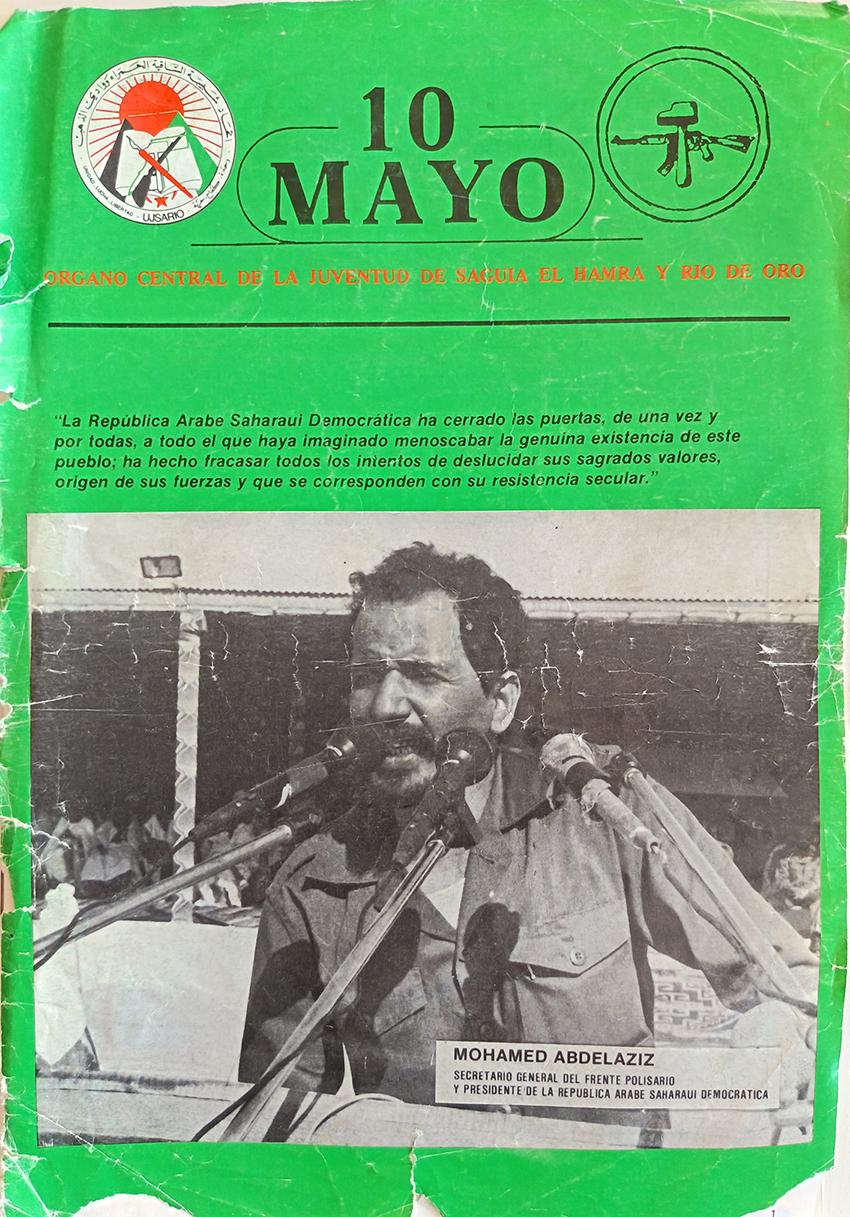

PrivateEl órgano central de la organización juvenil saharaui UJSARIO, titulado "10 MAYO" por la fecha de fundación del Frente POLISARIO, se publicó en español.

El español en la lucha anticolonial

A pesar del bajo nivel de alfabetización en español de la población saharaui, el movimiento de liberación Frente POLISARIO (17) también adoptó un nombre español. Esto reflejaba la estrategia común de los movimientos de liberación de la época de contrarrestar el colonialismo a través de sus propios medios lingüísticos. El español está reconocido como la segunda lengua oficial de la RASD, se enseña en las escuelas de los campos de refugiados a partir del tercer curso y se utiliza ampliamente en publicaciones (18). Por ejemplo, el órgano central de la organización juvenil saharaui UJSARIO (19), titulado "10 MAYO" en referencia a la fecha de fundación del Frente POLISARIO, se publicó en español (véase a la derecha).

Además, la pertenencia al mundo hispanohablante distingue a la nación saharaui dentro del África noroccidental, predominantemente francófona. Por lo tanto, el español sirve como referencia a la experiencia colonial específica de los saharauis y como un marcador importante de la identidad nacional saharaui, que Marruecos ha intentado borrar durante mucho tiempo presentando a los saharauis como intrínsecamente marroquíes y al Frente POLISARIO como un apoderado argelino que los mantiene cautivos en los campamentos de refugiados. Esta propaganda respalda la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, arraigada en la agresiva ideología nacionalista de un "Gran Marruecos" (20).

En su comunicado fundacional, el Frente POLISARIO alineaba al pueblo saharaui con la «nación árabe» y se consideraba «parte de la revolución árabe», al tiempo que afirmaba su identidad africana (21). Sin embargo, el apoyo del mundo árabe ha sido mínimo. A excepción de Argelia, Libia, Mauritania, Yemen, Siria —que reconocieron a la RASD— y el apoyo inicial de Líbano, muchos países árabes se han mantenido indiferentes o han apoyado abiertamente a Marruecos, incluidas las monarquías del Golfo y de Jordania, pero incluso la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) (22). En contraste, la RASD ha recibido un apoyo significativo de los Estados africanos, logrando su admisión en la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1982 y convirtiéndose en miembro fundador de su sucesora, la Unión Africana (UA).

Al mismo tiempo, el Frente POLISARIO cultivó relaciones diplomáticas con Estados y movimientos latinoamericanos, empleando el español desde el principio como medio que refleja la herencia lingüística y colonial compartida (23). Esta historia compartida y este compromiso con el antiimperialismo y el anticolonialismo han facilitado la solidaridad transnacional y han llevado al reconocimiento de la RASD por parte de la mayoría de los países de América Latina. Además de su pertenencia a la UA, la RASD participa en diversos foros transnacionales y transregionales, como el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), la Nueva Asociación Estratégica Afro-Asiática (NAASP), la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe), la Comunidad Andina de Naciones y la Cumbre Iberoamericana.

La influencia cubana

Uno de los apoyos más firmes de América Latina ha sido Cuba, que reconoció oficialmente a la RASD en 1980. Sin embargo, la implicación cubana se remonta a mucho antes. En 1975, el Frente POLISARIO presentó un informe al Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre la situación en el Sáhara Occidental (24). En 1976, médicos y profesores cubanos comenzaron a trabajar en los campamentos de refugiados, y en 2002, 477 profesionales de la salud habían participado en las misiones internacionalistas de Cuba en esta región (25).

Aún más significativo, sin embargo, fue el programa cubano de migración educativa para niños y jóvenes saharauis. Durante la Guerra Fría, Cuba promovió un modelo de desarrollo que hacía hincapié en el legado colonial común y en la solidaridad entre los países del Sur Global, ofreciendo una alternativa a la dependencia soviética y a las jerarquías neocoloniales Norte-Sur (26). Esto incluía programas de cooperación Sur-Sur para apoyar a los Estados socialistas y a los movimientos anticoloniales. El Programa de Educación Internacional, que se puso en marcha en 1961 y hoy sigue vigente a pesar de las enormes restricciones impuestas por el embargo estadounidense, ha concedido becas completas a decenas de miles de estudiantes del Sur Global. Solo entre 1961 y 2008, más de 55.000 niños y jóvenes de más de 148 países completaron su formación en escuelas secundarias, centros de formación profesional, colegios y universidades de Cuba (27).

Desde 1977, varios miles de niños y adolescentes saharauis han participado en este programa (28). Pablo San Martín señala la influencia de este grupo, que constituye un porcentaje importante de los jóvenes profesionales y cuadros de la RASD (29). Muchos ministros y diplomáticos de la RASD/Frente POLISARIO recibieron su formación en Cuba (30).

La mayoría de los saharauis pasaron más de una década en Cuba, donde completaron sus estudios en un entorno socialista que hacía hincapié en la igualdad y la solidaridad colectiva, encarnadas en la máxima de José Martí: «Compartir lo que tienes, no dar lo que te sobra». Este principio ha moldeado el sentimiento de pertenencia de los jóvenes saharauis (31). Los niños superaron sus sentimientos iniciales de añoranza y privación material apoyándose mutuamente dentro de su grupo de compañeros, transformando Cuba de un segundo exilio en un hogar, aunque fuese provisional. Como recuerda el poeta saharaui Liman Boicha (32), algunos se sintieron parte integrante del ajiaco criollo, símbolo de la transculturalidad cubana descrito por Fernando Ortiz. Este plato, compuesto por una variedad de carnes frescas y secas, legumbres y verduras, refleja la compleja composición de las influencias culturales en Cuba: indígenas, africanas, europeas, norteamericanas y asiáticas. Ortiz sostiene que el ajiaco está en constante evolución, ya que sus coloridos ingredientes se mezclan constantemente y se disuelven en un rico caldo que sirve de metáfora del proceso permanente de transculturación en Cuba (33). Mientras que Ortiz introdujo la transculturación como contrapunto a la aculturación eurocéntrica, la Revolución Cubana enmarcó aún más esta identidad híbrida en términos políticos e ideológicos, asociando la cubanidad con el internacionalismo, el antiimperialismo y la solidaridad.

Al regresar a los campamentos tras pasar muchos años en el extranjero, los jóvenes saharauis se encontraron transformados en lo personal, lo cultural y lo lingüístico, pero su lugar de origen también había cambiado profundamente. De ahí la paradoja del retorno: llegar a un lugar desconocido y conocido a la vez (34). Gran parte de su socialización había tenido lugar en la sociedad cubana, cuyos valores diferían significativamente de los de la comunidad saharaui en el exilio. Este contraste generó contradicciones a su regreso y los distinguió como un grupo singular conocido como los cubarauis. Este neologismo que combina «cubano» y «saharaui», refleja el sentimiento híbrido de pertenencia de muchos de los retornados (35). En el proceso, a menudo doloroso, de reubicación, la lengua desempeñó un papel crucial. Dado que el español había funcionado como lengua franca entre los estudiantes internacionales en Cuba, muchos cubarauis se sentían ahora más cómodos hablando español, que a menudo mezclaban con el hassanía, creando una mezcla lingüística conocida como hassañol. Inicialmente ridiculizado, este idioma híbrido les ayudó a afrontar a su experiencia de migración y retorno y se convirtió en un marcador de su vivencia particular (36).

Los retornados contribuyeron a una suerte de hispanidad en los campamentos, visible en la expansión del español en la vida cotidiana y en iniciativas como el informativo en español de la RASD TV, fundado por un cubaraui. Los cubarauis conformaban la mayoría del profesorado de español en las escuelas de los campamentos y moldearon el espacio público, por ejemplo, abriendo restaurantes y cibercafés (37). Los términos españoles se han vuelto omnipresentes entre los refugiados, lo que a menudo ha dado lugar a formaciones lingüísticas híbridas. Así, mantas, el plural español de manta, ha evolucionado hacia el plural hasaní-español lemānt. De manera similar, cucharas se ha adaptado al plural hasaní al-cuachīr, mientras que cama se declina en hassanía, por ejemplo en camtu ("su cama"). La hibridez lingüística va más allá de las influencias del español; el té saharaui, por ejemplo, se prepara ocasionalmente en una pequeña placa eléctrica, ar-rišū, un término tomado del argelino (del francés réchaud).

El caso de los cubarauis ilustra cómo el español se ha convertido en un medio de solidaridad, educación y pertenencia transnacional, y no simplemente en un residuo colonial. A diferencia de los contextos poscoloniales en los que la hibridación lingüística surge de las relaciones coloniales, el español en el Sáhara Occidental refleja la solidaridad anticolonial de América Latina, en particular la de Cuba. La experiencia saharaui encarna una hibridación Sur-Sur basada en la solidaridad, que utiliza la antigua lengua colonial no como un "botín de guerra" (butin de guerre), como afirmaba Kateb Yacine con respecto al francés en Argelia, sino como una herramienta compartida de lucha anticolonial.

Además, las experiencias de los cubarauis sugieren una pertenencia híbrida única que desafía los marcos poscoloniales tradicionales, como el "Tercer Espacio" de Homi Bhabha (38). A diferencia del modelo de Bhabha, que se basa en la dinámica colonizador-colonizado, el caso de los cubarauis pone de relieve las identidades híbridas poscoloniales que tienen sus raíces en la cooperación anticolonial Sur-Sur, más que en las jerarquías metrópoli-periferia. Sin embargo, la influencia actual del español no debe considerarse únicamente desde la perspectiva de la solidaridad Sur-Sur, ya que también refleja los vínculos transnacionales emergentes con España, un aspecto que subraya la ambivalencia del español en el contexto saharaui.

Vínculos transnacionales y neocoloniales: la presencia poscolonial de España

Desde finales de la década de 1990, España se ha convertido en un destino clave para la migración saharaui procedente tanto de los campamentos de refugiados de Argelia como del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. La ruta migratoria entre los territorios ocupados y las Islas Canarias se intensificó, con un número creciente de embarcaciones de madera —las tristemente famosas pateras— que transportaban a saharauis que huían de la opresión social y política (39). Tras la Intifāḍa al-istiqlāl de 2005, las autoridades marroquíes obligaron a los jóvenes saharauis a realizar estas peligrosas travesías, durante las cuales muchos murieron ahogados o fueron dados por desaparecidos (40). En los campamentos, el estancamiento político y la menguante ayuda humanitaria empujaron a muchos a marcharse en busca de trabajo y estabilidad para mantener a sus familias. La mayoría de los migrantes tenían estudios superiores, a menudo adquiridos en Cuba o en otros países aliados de la RASD/Frente POLISARIO, pero muchos acabaron en empleos precarios e informales, los hombres en la agricultura o la construcción y las mujeres en restaurantes o en el servicio doméstico, a veces sin estatus legal. Solo quienes tenían títulos cubanos —hablantes fluidos de español y graduados en las prestigiosas facultades de medicina del país— tenían más posibilidades de encontrar trabajo en el sector sanitario español, aunque tras largos procesos burocráticos (41). En consecuencia, España, la antigua potencia colonial, no solo se benefició de la inacabada descolonización del Sáhara Occidental al absorber mano de obra barata saharaui, sino también, paradójicamente, al recoger los frutos de la solidaridad educativa anticolonial cubana.

Por otra parte, la migración transnacional entre los campamentos y España ha seguido evolucionando, con mejoras en la normativa de residencia y en las condiciones de vida de los saharauis. España también se ha convertido en un lugar de compromiso político transnacional donde las organizaciones saharauis movilizan la solidaridad con la Causa Saharaui. Este compromiso transnacional se expresa literariamente a través de la Generación de la Amistad, un grupo fundado en 2005 por poetas saharauis educados en Cuba y posteriormente afincados en España. Escribiendo exclusivamente en español, pretenden transmitir el sufrimiento de su pueblo bajo la ocupación marroquí y abogar por la liberación del Sáhara Occidental. Su nombre refleja su gratitud por la solidaridad cubana (42), mientras que su uso literario del español articula una forma de nacionalismo a distancia que conecta la diáspora tanto con los campos de refugiados como con su patria ocupada.

Opresión lingüística y resistencia en los territorios ocupados

En los territorios ocupados, la lengua se ha convertido en un espacio tanto de opresión como de resistencia. Las autoridades marroquíes reprimen el hassanía, prohibiendo su uso público mientras promueven los dialectos marroquíes en instituciones y escuelas (43), donde los niños son acosados y castigados por hablar su lengua materna. Esta represión forma parte de la política de «marroquinización» del Sáhara Occidental, que durante cinco décadas ha buscado borrar la cultura y la identidad nacional saharaui, dando lugar a un lento genocidio (44).

Sin embargo, en medio de esta represión lingüística, la lengua se convierte en un instrumento de resistencia. Los activistas saharauis insisten en hablar hassanía o español en los tribunales, y las escuelas clandestinas siguen enseñando a los niños en ambas lenguas (45). En este contexto, el español funciona como un medio político y afectivo de lucha anticolonial: la lengua del antiguo colonizador se vuelve contra el actual ocupante.

Conclusión

Este ensayo ha examinado el español en el Sáhara Occidental a través de cuatro dimensiones entrelazadas. Inicialmente lengua del ocupante colonial, se transformó más tarde en un medio de resistencia y en un canal de solidaridad transnacional Sur-Sur. Gracias a los programas educativos cubanos, ha promovido una hispanidad distintiva en los campamentos de refugiados. Así, a diferencia de muchos contextos poscoloniales, su presencia en la sociedad saharaui no fue el resultado de la influencia continuada del antiguo colonizador, sino de la solidaridad anticolonial Sur-Sur. Sin embargo, la continua migración hacia España ha mantenido el uso del español en los campamentos y ha forjado al mismo tiempo nuevos vínculos neocoloniales en los que España se beneficia indirectamente de los esfuerzos anticoloniales de Cuba. En los territorios ocupados por Marruecos, tanto el hassanía como el español funcionan como instrumentos de resistencia. En conjunto, estos casos revelan el papel complejo y ambivalente que ha desempeñado el español en la experiencia saharaui, reflejando, por un lado, el prolongado bloqueo de la descolonización del Sáhara Occidental y, por otro, la resistencia política y cultural de las comunidades saharauis que sufren la opresión colonial y neocolonial. En este contexto, la hibridación surge de la intersección de las relaciones anticoloniales Sur-Sur (Cuba), las dinámicas coloniales, poscoloniales y neocoloniales (España) y la violencia colonial permanente (Marruecos). Así pues, la lengua sigue siendo tanto un instrumento de dominación como un medio de resistencia política. Este uso diverso del español en diferentes contextos invita a una reflexión crítica sobre la lengua y las políticas lingüísticas en las sociedades poscoloniales.

+++

¿Le ha gustado este texto? Apoye nuestro trabajo con una contribución única, mensual o anual a través de una de nuestras suscripciones.

¿No quiere perderse ningún texto de Literatur.Review? Suscríbase aquí a nuestro boletín informativo.

(1) Hans Corell, Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council, 2002, p.2.

(2) Jacob Mundy, “Book Review: The Ideal Refugees: Gender, Islam, and the Sahrawi Politics of Survival”, Refuge: Canada’s Journal on Refugees, Vol. 31, No. 1, 2015, 77–79.

(3) Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M, Suhrkamp, 1993, p. 244; Stephan Moebius, Angelika Wetterer, “Symbolische Gewalt”, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Vol. 36, No. 4, 2011, 1–10.

(4) bell hooks, Teaching to transgress, Education as the practice of freedom, New York, Routledge, 1994, p. 169.

(5) Susan Arndt, Nadja Ofuatey-Alazard, Wie Rassismus aus Wörtern spricht, (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk, Münster, Unrast Verlag, 2011.

(6) hooks, Teaching to transgress, p. 169; Jürgen Osterhammel, Jan C. Jansen, Kolonialismus, Geschichte, Formen, Folgen, München, C.H. Beck, 2017, pp. 107–108.

(7) Frantz Fanon, Aspekte der Algerischen Revolution, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1969, p. 62.

(8) Brigitte Jostes, “Sprachen und Politik, Kulturerbe und Politikum”, Südwind, No. 10, 2008.

(9) Ulrike Mengedoht, “Die Sprache des Brotes, Frankophonie und Arabisierung in Algerien”, Blätter des iz3w, No. 247, 2000, 33; Werner Ruf, “Algerien zwischen westlicher Demokratie und Fundamentalismus?”, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21, 1998, 27–37.

(10) Alice Wilson, 1742431079 Sovereignty in Exile, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017, p. 21.

(11) Sophie Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, in: La république des sables, Anthropologie d’une révolution, Sophie Caratini (eds), Paris, Budapest, Torino, L’Harmattan, 2003, p. 98.

(12) Tony Hodges, “The origins of Saharawi nationalism”, Third World Quarterly, Vol. 5, No. 1, 1983, 28–57; Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, p. 98.

(13) María López Belloso, Irantzu Mendia Azkue, “Local Human Development in contexts of permanent crisis: Women’s experiences in the Western Sahara”, Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, Vol. 2, No. 3, 2009, 159–176.

(14) Peter Erwig, Ausbildung in der Westsahara, Eine anthropologische Analyse zum Schnittfeld zwischen Alltagsorganisation im Flüchtlingslager, Unabhängigkeitskampf und Vorbereitung der Rückkehr, 2012, pp. 39–40; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(15) Pablo San Martín, Western Sahara, The refugee nation, Cardiff, University of Wales Press, 2010, 52; 53.

(16) Karl Rössel, Wind, Sand und (Mercedes-) Sterne, Westsahara, der vergessene Kampf für die Freiheit, Unkel/Rhein, Horlemann, 1991, p. 136; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(17) Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro; dt.: Volksfront zur Befreiung von Saguía el Hamra und Río de Oro; arab.: al-Ǧabha aš-šaʿbiyya li-taḥrīr as-Sāqiya al-Ḥamrāʾ wa-Wādī ḏ-Ḏahab.

(18) Pablo San Martín, “‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain)”, Journal of Transatlantic Studies, Vol. 7, No. 3, 2009, 249–263.

(19) Unión Nacional de la Juventud de Saguia el Hamra y Rió de Oro.

(20) Maja Zwick, “Translation matters, Zur Rolle von Übersetzer_innen in qualitativen Interviews in der Migrationsforschung”, in: Work in Progress. Work on Progress, Doktorand_innen-Jahrbuch 2013, Rosa-Luxemburg-Stiftung (eds), Hamburg, VSA-Verlag, 2013, p. 117.

(21) Alejandro García, Historias del Sáhara, El Mejor y el Peor de los Mundos, Los Libros de la Catarata, 2001, p. 120.

(22) See Jacob Mundy, “Neutrality or complicity? The United States and the 1975 Moroccan takeover of the Spanish Sahara”, The Journal of North African Studies, Vol. 11, No. 3, 2006, 275–306; Stephen Zunes, Jacob Mundy, Western Sahara, War, nationalism, and conflict irresolution, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2010, pp. 86–87. In the 1990s, Yasir Arafat attempted to dissuade Nelson Mandela, already President of South Africa at the time, from recognising the SADR; see Zunes, Mundy, Western Sahara, pp. 125–126.

(23) San Martín, ‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain), p. 252.

(24) Ernesto Gómez Abascal in Nicolás Muñoz, El Maestro Saharaui. Océanos de Exilio, 2011.

(25) José Antonio Monje, Solidaridad con nombre de isla y arena, Las lecciones del internacionalismo cubano en la RASD.

(26) Margaret Blunden, “South-south development cooperation, Cuba’s health programmes in Africa”, International Journal of Cuban Studies, Vol. 1, No. 1, 2008, 32–41.

(27) Francisco Martínez-Pérez, “Cuban Higher Education Scholarships for International Students: An Overview”, in: The capacity to share, A Study of Cuba’s International Cooperation in Educational Development, Anne Hickling-Hudson, Jorge Corona Gonzalez and Rosemary A. Preston (eds.), New York, Palgrave Macmillan, 2012, p. 75.

(28) San Martín, Western Sahara, p. 148.

(29) Ibidem. See also ACN, En el trigésimo aniversario de la independencia del Sahara Occidental, Más de dos mil jóvenes saharauis recibieron en Cuba estudios universitarios superiores.

(30) Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Education, migration and internationalism: situating Muslim Middle Eastern and North African students in Cuba”, The Journal of North African Studies, Vol. 15, No. 2, 2010, 137–155.

(31) Maja Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, Zum Verhältnis von Orten und Zugehörigkeit unter den Bedingungen von Flucht, Migration und Rückkehr, 2024, p. 192.

(32) Liman Boicha, “Las estaciones de nuestro exilio”, unpublished, 2007; as cited in San Martín, Western Sahara, pp. 148–149.

(33) Fernando Ortiz, Cuban Counterparts, Tobacco and Sugar, Durham, London, Duke University Press, 1995; Fernando Ortiz, “The human factors of cubanidad, Translated from the Spanish by João Felipe Gonçalves and Gregory Duff Morton”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, Vol. 4, No. 3, 2014, 455–480.

(34) Marianne Holm Pedersen, Between Homes: post-war return, emplacement and the negotiation of belonging in Lebanon, Geneva, 2003, p. 5.

(35) Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, p. 182.

(36) San Martín, Western Sahara, p. 151.

(37) Ibid., p. 147; Judit Tavakoli, Zwischen Zelten und Häusern, Die Bedeutung materieller Ressourcen für den Wandel von Identitätskonzepten saharauischer Flüchtlinge in Algerien, Berlin, regiospectra, 2015, p. 112.

(38) Homi K. Bhabha, The location of culture, London, Routledge, 1994.

(39) Carmen Gómez Martín, La migración saharaui en España, Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio, Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, p. 55.

(40) Association Sahraouie des Victimes des Violations Grave de Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc, Sahrawi youths and human rights defender lost at sea, New tragedy in Western Sahara: Death of numerous young Sahrawsi, among them, militant and human rights defender Naji Mohamed Salem Boukhatem, El-Ayoune – Moroccan occupied Western Sahara, 27.11.2006. See also: Gómez Martín, Carmen, La migración saharaui en España: Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio. Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, pp.55-56.

(41) Gómez Martín, La migración saharaui en España, p. 52

(42) Liman Boicha, “New Saharawi Poetry: A Brief Anthology”, Review of African Political Economy, Vol. 33, No. 108, 2006, 333–335.

(43) Jennifer M. Murphy, Sidi M. Omar, “Aesthetics of Resistance in Western Sahara”, Peace Review, Vol. 25, No. 3, 2013, 349–358.

(44) Jacob Mundy, Western Sahara Between Autonomy and Intifada; Stephen Zunes, Jacob Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, in: Settled wanderers, Sam Berkson and Mohamed Sulaiman (eds.), London, Influx Press, 2015, pp. 11–12.

(45) San Martín, Western Sahara, p. 141; Zunes, Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, p. 22.