الهيمنة والمقاومة

مايا زويك هي عالمة اجتماع متخصصة في نزاع الصحراء الغربية، والتنقل عبر الحدود الوطنية، وحالات اللجوء الطويلة الامد في بلدان الجنوب، ولا سيما مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، حيث أجرت أبحاثاً ميدانية مكثفة. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برلين الحرة في موضوع العلاقة بين المكان والانتماء في سياق النزوح والهجرة والعودة. تجمع أبحاثها بين المناهج الاجتماعية الأنثروبولوجية وما بعد الاستعمارية مع الأساليب النوعية التشاركية. تم تمويل عملها من قبل مؤسسة روزا لوكسمبورغ وDAAD.

يصادف يوم 14 نوفمبر من هذا العام الذكرى الخمسين لاتفاق مدريد غير القانوني، الذي نقلت إسبانيا بموجبه السيطرة الإدارية على مستعمرتها الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا. وقد سهّل هذا الإجراء ضم الصحراء الغربية، الذي كان قد بدأ بالفعل منذ أواخر أكتوبر 1975. وفي حين انسحبت موريتانيا في عام 1979، يحتل المغرب اليوم أكثر من 80 في المائة من الصحراء الغربية. ولم تفِ إسبانيا حتى اليوم بمسؤوليتها في إنهاء الاستعمار.

إن اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797(2025) في 31 أكتوبر 2025 يضيف بعداً جديداً إلى هذا الإرث الاستعماري الذي لم يتم حله بعد. لأول مرة، يؤيد القرار صراحة خطة المغرب للحكم الذاتي باعتبارها ”أساسًا جادًا وواقعيًا“ لحل النزاع. وهذا ينتهك الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تتعلق بإنهاء الاستعمار، ويمثل تحولًا كبيرًا عن الطريقة التي كان مجلس الأمن يتعامل بها مع هذه القضية في السابق وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي، فإن القرار يعمق التناقض بين المسؤولية التاريخية لإسبانيا وموقف الأمم المتحدة المتطور، لأنه يضفي الشرعية فعليًا على احتلال نشأ عن نقل غير قانوني للسلطة قبل خمسين عامًا (1). في حين أن المجتمع المدني الإسباني يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، تواصل الحكومة الإسبانية الوقوف إلى جانب المغرب (2)، مما يعزز الدَين الأخلاقي والسياسي غير المحلول لعام 1975.

يتناول هذا المقال أحد أكثر الآثار استمرارًا للحكم الاستعماري الإسباني: اللغة الإسبانية. إلى جانب غينيا الاستوائية، الصحراء الغربية هي البلد الوحيد الناطق بالإسبانية في أفريقيا. على الرغم من انسحاب إسبانيا في عام 1975، لا تزال لغتها منتشرة من خلال الهجرة والتعليم ووسائل الإعلام، مما ينتج عنه مجال متعدد الطبقات تتقاطع فيه بقايا الاستعمار والمقاومة ضد الاستعمار والتضامنات الجديدة. وبالتالي، تعكس اللغة الإسبانية عملية التحرر من الاستعمار غير المكتملة في الصحراء الغربية.

إرث اللغات الاستعمارية بعد الاستعمار

تتميز السياقات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية بتهجين اللغات المحلية والاستعمارية، التي غالبًا ما تحمل معاني غامضة للانتماء السياسي والثقافي. اللغة هي تعبير عميق عن ديناميات القوة التاريخية والمعاصرة، وهو ما يتجلى بشكل خاص في اللغات الاستعمارية الأوروبية، حيث كانت هذه اللغات أدوات حاسمة للهيمنة الاستعمارية مع تهميش اللغات المحلية. على حد تعبير بيير بورديو، جسدت اللغات الاستعمارية القوة الرمزية والعنف الوحشي (3). وكما تلاحظ بيل هوكس (4)، لا تزال اللغة الإنجليزية القياسية تعكس رعب وعنف العبودية، وتستمر اللغات الاستعمارية في إعادة إنتاج العنصرية والهرميات في أنظمة المعرفة والحياة اليومية (5). لكن من المفارقات أنها أصبحت أيضاً مساحات للمقاومة والتنسيق لحركات التحرر الوطني (6)، كما يوضح مفهوم فرانتز فانون للغة الاستعمارية باعتبارها ”لغة المحتل“ و”أداة التحرر“ (7).

بعد الاستقلال، أصبحت اللغة عنصراً حاسماً في السياسات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالانتماء للدول الحديثة الاستقلال (8). ففي حين استبدلت بعض الدول اللغات الاستعمارية باللغات المحلية، احتفظت دول أخرى بها كلغة مشتركة، لا سيما في السياقات متعددة اللغات. لكن في مثل هذه الحالات، غالباً ما ظلت هذه اللغات حكراً على النخبة، التي اعتمدت عليها للحصول على امتيازات اقتصادية واجتماعية (9).

في ظل هذه الخلفية، فإن الوضع اللغوي في الصحراء الغربية معقد بشكل فريد. يعيش جزء من السكان تحت الاحتلال المغربي، وقضى جزء آخر خمسة عقود في مخيمات اللاجئين التي تديرها الحكومة في المنفى، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR)، في الجزائر، بينما توزع جزء آخر في أنحاء العالم، خاصة في إسبانيا. في حين تظل اللغة العربية الحسانية محورية للانتماء الصحراوي، فقد اكتسبت اللغة الإسبانية دورًا جديدًا ومتناقضًا سيتم بحثه في الأقسام التالية.

اللغات في الصحراء الغربية

الصحراء الغربية هي جزء من منطقة شمال غرب إفريقيا المعروفة باسم ”الصحراء الغربية“ (10)، أو trāb al-bīḍān. تمتد هذه المنطقة من المنطقة الحدودية الجنوبية بين الجزائر والمغرب إلى الضفاف الشمالية لنهر السنغال ومن ساحل المحيط الأطلسي إلى أطراف مناطق استيطان الطوارق في شمال غرب مالي (11). يتشارك سكان هذه المنطقة في قواعد اجتماعية وممارسات ثقافية مشتركة، كما يتحدثون لغة الحسانية، وهي لغة وثيقة الصلة باللغة العربية الفصحى، وقد كانت لغة التواصل المشتركة في المنطقة منذ القرن التاسع عشر بعد عملية التعريب والإسلامية (12). اليوم، يتم التحدث باللغة الحسانية في الصحراء الغربية وموريتانيا وجنوب غرب الجزائر وجنوب المغرب وأجزاء من مالي والنيجر.

عندما وضعت القوى الاستعمارية الأوروبية القواعد التي تحكم غزوها واستعمارها لأفريقيا في مؤتمر برلين لعام 1884/85، تم منح الصحراء الغربية لإسبانيا. ومع ذلك، لم يتم إرساء سيطرة استعمارية فعالة حتى عام 1934، تحت ضغط ومساعدة فرنسا. لم يبدأ الاهتمام الاستراتيجي لإسبانيا بالمنطقة في النمو إلا في أواخر الخمسينيات، ويرجع ذلك أساسًا إلى ثروتها من رواسب الفوسفات. وللتحايل على مطالب الأمم المتحدة بإنهاء الاستعمار، أعلن الجنرال فرانكو الصحراء الغربية ”مقاطعة إسبانية“ في عام 1958، ولكن لم يتم تطبيق نظام تعليمي حتى الستينيات، وكان ذلك في صالح المستوطنين الإسبان الذكور العاملين في صناعة الفوسفات (13). نظرًا لأن الصحراء الغربية كانت مستعمرة عسكرية و”مستعمرة استغلال تجاري“، ولم تكن موضع اهتمام إلا من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية، لم يكن هناك أي اعتبار لإدخال ”الثقافة“ الإسبانية أو نظام التعليم الإسباني (14). وفقًا للتعداد السكاني الإسباني لعام 1974، كان 11.5 في المائة فقط من الصحراويين الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا مسجلين في المدارس، وكان 13 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن خمس سنوات يعرفون القراءة والكتابة باللغة الإسبانية (15). ومع ذلك، قد تكون هذه الإحصاءات غير دقيقة، حيث أن نمط الحياة البدوي للكثيرين جعل من الصعب للإدارة الاستعمارية حصرهم ومراقبتهم. في المدارس، كان المعلمون الإسبان يدرسون نسخة مجددة من إسبانيا الاستعمارية والفاشية، بينما كان الصحراويون مستبعدين إلى حد كبير من المناقشات حول إنهاء الاستعمار (16).

Private

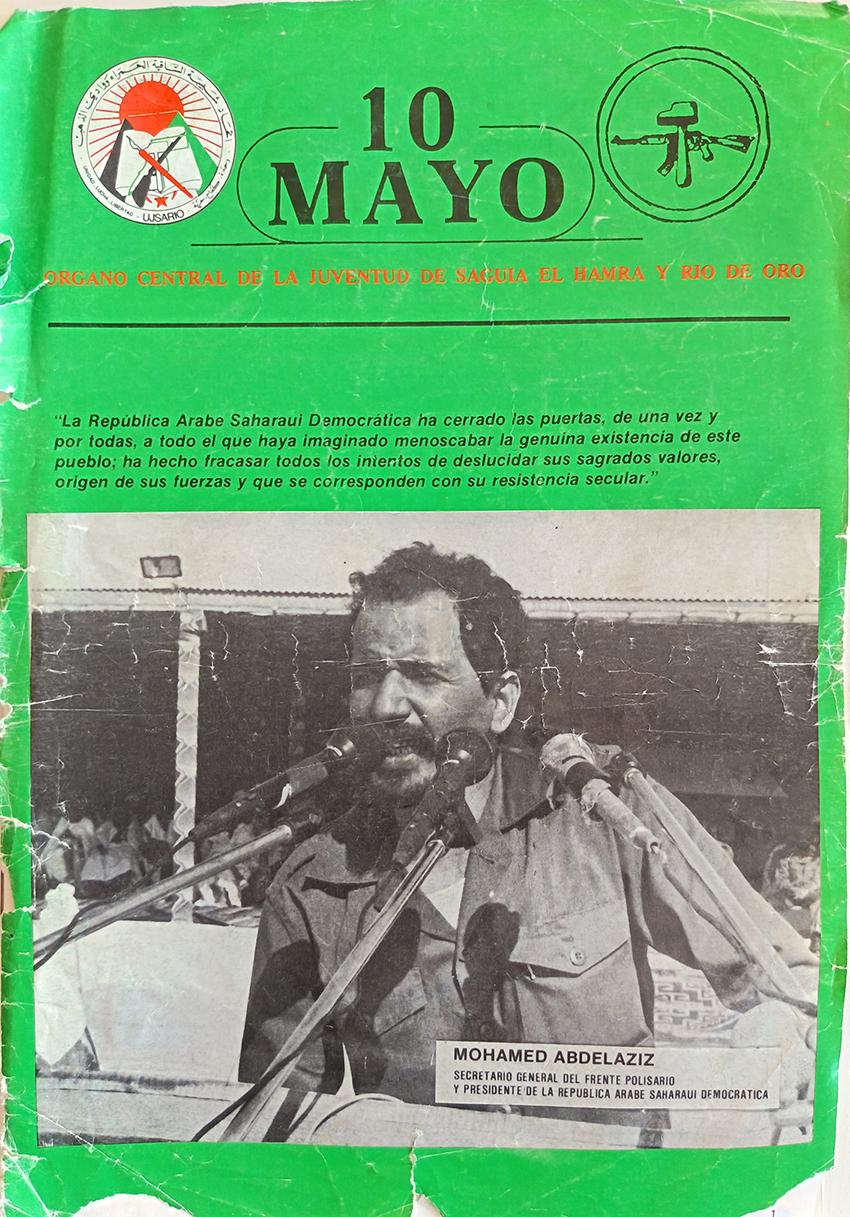

Privateصدرت باللغة الإسبانية الصحيفة المركزية لمنظمة الشباب الصحراوي UJSARIO، التي تحمل اسم ”10 مايو“ تيمناً بتاريخ تأسيس جبهة البوليساريو.

الإسبانية في النضال ضد الاستعمار

على الرغم من انخفاض مستوى الإلمام باللغة الإسبانية بين السكان الصحراويين، اعتمدت حركة التحرير جبهة البوليساريو (17) اسمًا إسبانيًا أيضًا. ويعكس ذلك الاستراتيجية المشتركة لحركات التحرير في ذلك الوقت لمواجهة الاستعمار من خلال وسائلها اللغوية الخاصة. تعتبر الإسبانية اللغة الرسمية الثانية للجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، وتُدرَّس في المدارس في مخيمات اللاجئين من الصف الثالث، وتستخدم على نطاق واسع في المنشورات (18). على سبيل المثال، تم نشر الجريدة المركزية لمنظمة الشباب الصحراوي UJSARIO (19)، التي تحمل عنوان ”10 مايو“ تيمناً بتاريخ تأسيس جبهة البوليساريو، باللغة الإسبانية (انظر إلى اليمين).

إلى جانب ذلك، فإن الانتماء إلى العالم الناطق بالإسبانية يميز الأمة الصحراوية في شمال غرب إفريقيا الذي يغلب عليه الطابع الفرنكوفوني. وبالتالي، فإن اللغة الإسبانية تعتبر مرجعاً للتجربة الاستعمارية الصحراوية المحددة وعلامة مهمة للهوية الوطنية الصحراوية، التي سعى المغرب منذ فترة طويلة إلى محوها من خلال تصوير الصحراويين على أنهم مغاربة بطبيعتهم والجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية على أنها وكيل جزائري يحتجزهم في مخيمات اللاجئين. تدعم هذه الدعاية احتلال المغرب للصحراء الغربية الذي يتجذر في الأيديولوجية القومية العدوانية لـ ”المغرب الكبير“ (20).

في بيان تأسيسها، أعلنت جبهة البوليساريو انضمام الشعب الصحراوي إلى ”الأمة العربية“ واعتبرت نفسها ”جزءًا من الثورة العربية“، مع تأكيد هويتها الأفريقية (21). ومع ذلك، كان الدعم من العالم العربي ضئيلاً. وبصرف النظر عن الجزائر وليبيا وموريتانيا واليمن وسوريا - التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية - والدعم الأولي من لبنان، ظلت العديد من الدول العربية غير مبالية أو أيدت المغرب علناً، بما في ذلك دول الخليج والأردن وحتى منظمة التحرير الفلسطينية (22). في المقابل، تلقت الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية دعماً كبيراً من الدول الأفريقية، حيث انضمت إلى منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) في عام 1982 وأصبحت عضواً مؤسساً في منظمة الاتحاد الأفريقي (AU) التي خلفتها.

في الوقت نفسه، أقامت جبهة البوليساريو علاقات دبلوماسية مع دول وحركات أمريكا اللاتينية، مستخدمة اللغة الإسبانية منذ البداية كوسيلة تعكس التراث اللغوي والاستعماري المشترك (23). سهّل هذا التاريخ المشترك والالتزام بمناهضة الإمبريالية والاستعمار التضامن عبر الوطني وأدى إلى اعتراف معظم دول أمريكا اللاتينية بالجمهورية العربية الديمقراطية الشمالية. بالإضافة إلى عضويتها في الاتحاد الأفريقي، تشارك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في العديد من المنتديات عبر الوطنية وعبر الإقليمية، بما في ذلك حركة عدم الانحياز، والشراكة الاستراتيجية الآسيوية الأفريقية الجديدة، والمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجماعة دول الأنديز، والقمة الأيبيرية الأمريكية.

التأثير الكوبي

كانت كوبا من أكثر الدول الداعمة لأمريكا اللاتينية، حيث اعترفت رسمياً بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية في عام 1980. لكن تورط كوبا في هذه القضية يعود إلى ما قبل ذلك بكثير. في عام 1975، قدمت جبهة البوليساريو تقريراً إلى الحزب الشيوعي الكوبي (PCC) عن الوضع في الصحراء الغربية (24). في عام 1976، بدأ الأطباء والمعلمون الكوبيون العمل في مخيمات اللاجئين، وبحلول عام 2002، شارك 477 من المهنيين الصحيين في البعثات الدولية الكوبية هناك (25).

لكن الأكثر تأثيراً كان برنامج كوبا للتعليم الهجري للأطفال والشباب الصحراويين. خلال الحرب الباردة، روجت كوبا لنموذج تنموي يركز على الإرث الاستعماري المشترك والتضامن بين بلدان الجنوب العالمي، مقدمة بديلاً عن التبعية السوفياتية والهرميات الاستعمارية الجديدة بين الشمال والجنوب (26). وشمل ذلك برامج التعاون بين بلدان الجنوب لدعم الدول الاشتراكية والحركات المناهضة للاستعمار. وقد منح البرنامج التعليمي الدولي، الذي أُطلق في عام 1961 ويستمر حتى اليوم على الرغم من القيود الهائلة التي يفرضها الحظر الأمريكي، منحاً دراسية كاملة لعشرات الآلاف من الطلاب من بلدان الجنوب. وفي الفترة بين عامي 1961 و2008 وحدها، أكمل أكثر من 55,000 طفل وشاب من أكثر من 148 بلداً تعليمهم في المدارس الثانوية والمهنية والكليات والجامعات في كوبا (27).

منذ عام 1977، شارك عدة آلاف من الأطفال والمراهقين الصحراويين في هذا البرنامج (28). ويشير بابلو سان مارتين إلى تأثير هذه المجموعة، التي تشكل نسبة كبيرة من المهنيين والكوادر الشابة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (29). وقد تلقى العديد من وزراء ودبلوماسيي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية/جبهة البوليساريو تعليمهم في كوبا (30).

أمضى معظم الصحراويين أكثر من عقد من الزمن في كوبا، حيث أكملوا تعليمهم في إطار اشتراكي يركز على المساواة والتضامن الجماعي، والذي يجسده شعار خوسيه مارتي: ”شارك ما لديك، لا تعطِ ما تبقى لديك“. شكّل هذا المبدأ شعور الشباب الصحراوي بالانتماء (31). تغلب الأطفال على مشاعر الحنين إلى الوطن والحرمان المادي التي انتابهم في البداية من خلال دعم بعضهم البعض ضمن مجموعتهم، مما حوّل كوبا من منفى ثانٍ إلى وطن، وإن كان مؤقتاً. وكما يتذكر الشاعر الصحراوي ليمان بويشا (32)، شعر البعض بأنهم جزء من ajiaco criollo، وهو رمز للتعددية الثقافية في كوبا كما وصفها فرناندو أورتيز. يعكس هذا الطبق، المكون من مجموعة متنوعة من اللحوم الطازجة والمجففة والبقوليات والخضروات، التركيبة المعقدة للتأثيرات الثقافية في كوبا - الأصلية والأفريقية والأوروبية والأمريكية الشمالية والآسيوية. يقول أورتيز إن الأجياكو يتطور دائمًا، حيث تمتزج مكوناته الملونة باستمرار وتذوب في مرق غني، وبالتالي فهو بمثابة استعارة عن عملية transculturación (33) المستمرة في كوبا. بينما قدم أورتيز transculturación كنقيض للتثاقف الأوروبي المركزي، فإن الثورة الكوبية أضفت على هذه الهوية الهجينة إطارًا سياسيًا وأيديولوجيًا يربط Cubanidad بالأممية ومناهضة الإمبريالية والتضامن.

بعد عودتهم إلى المخيمات بعد سنوات عديدة قضوها في الخارج، وجد الشباب الصحراويون أنفسهم قد تغيروا شخصياً وثقافياً ولغوياً، كما تغير مكان منشأهم تغيراً جذرياً. أدى ذلك إلى مفارقة العودة، أي الوصول إلى مكان مجهول ومعروف في آن واحد (34). وقد جرت معظم عملية اندماجهم الاجتماعي في المجتمع الكوبي، الذي تختلف قيمه بشكل كبير عن قيم الجالية الصحراوية في المنفى. وأدى هذا التباين إلى ظهور تناقضات عند عودتهم، مما ميزهم كمجموعة فريدة تعرف باسم الكوبراويين. ويجسد هذا المصطلح الجديد، الذي يمزج بين ”كوبانو“ و”صحراوي“، الشعور الهجين بالانتماء لدى العديد من العائدين (35). لعبت اللغة دوراً حاسماً في عملية إعادة توطينهم التي كانت مؤلمة في كثير من الأحيان. ونظراً لأن الإسبانية كانت اللغة المشتركة بين الطلاب الدوليين في كوبا، شعر العديد من الكوباراويين الآن براحة أكبر في التحدث بالإسبانية، وغالباً ما يخلطونها بالهاسانية، مما يخلق مزيجاً لغوياً يُعرف باسم الهاسانول. في البداية، سخر الناس من هذه اللغة الهجينة، لكنها ساعدتهم على التعامل مع تجربة الهجرة والعودة وأصبحت علامة مميزة لتجربتهم الفريدة (36).

ساهم العائدون في إضفاء طابع إسباني على المخيمات، وهو ما يتجلى في انتشار اللغة الإسبانية في الحياة اليومية ومبادرات مثل برنامج الأخبار باللغة الإسبانية على تلفزيون RASD، الذي أسسه أحد الكوبراويين. شكل الكوبراويون غالبية مدرسي اللغة الإسبانية في مدارس المخيمات وشكلوا الفضاء العام، على سبيل المثال من خلال فتح مطاعم ومقاهي إنترنت (37). أصبحت المصطلحات الإسبانية منتشرة بين اللاجئين، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تكوين لغة هجينة. على سبيل المثال، تطورت كلمة mantas، وهي صيغة الجمع الإسبانية لكلمة manta (بطانية)، إلى صيغة الجمع الحسانية-الإسبانية lemānt. وبالمثل، تم تكييف كلمة cucharas (ملاعق) إلى صيغة الجمع الحسانية al-cuachīr، بينما يتم تصريف كلمة cama (سرير) في اللغة الحسانية، على سبيل المثال كـ camtu (سريره). يمتد التهجين اللغوي إلى ما هو أبعد من التأثيرات الإسبانية؛ فعلى سبيل المثال، يُعد الشاي الصحراوي أحيانًا على صينية كهربائية صغيرة، ar-rišū، وهو مصطلح مستعار من اللغة الجزائرية (من الفرنسية réchaud).

توضح حالة الكوبرويين كيف أصبحت اللغة الإسبانية وسيلة للتضامن والتعليم والانتماء عبر الوطني، بدلاً من مجرد بقايا استعمارية. على عكس السياقات ما بعد الاستعمارية حيث تنبع الهجينة اللغوية من العلاقات الاستعمارية، تعكس اللغة الإسبانية في الصحراء الغربية التضامن المناهض للاستعمار في أمريكا اللاتينية، ولا سيما من كوبا. تجسد تجربة الصحراويين تهجينًا بين بلدان الجنوب قائمًا على التضامن، حيث يتم استخدام اللغة الاستعمارية السابقة ليس كـ”غنيمة حرب“ (butin de guerre) كما افترض كاتب ياسين فيما يتعلق باللغة الفرنسية في الجزائر، بل كأداة مشتركة للنضال ضد الاستعمار.

علاوة على ذلك، تشير تجارب الكوبراويين إلى انتماء هجين فريد من نوعه يتحدى الأطر التقليدية لما بعد الاستعمار، مثل ”الفضاء الثالث“ لهومي بابا (38). على عكس نموذج بابا، الذي يستند إلى ديناميكية المستعمَر والمستعمِر، تسلط حالة الكوبراويين الضوء على الهويات الهجينة لما بعد الاستعمار التي تضرب بجذورها في التعاون الجنوب-جنوب المناهض للاستعمار، بدلاً من التسلسل الهرمي بين العاصمة والأطراف. ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى التأثير الحالي للغة الإسبانية من منظور التضامن بين بلدان الجنوب فقط، فهي تعكس أيضًا الروابط عبر الوطنية الناشئة مع إسبانيا - وهو جانب يؤكد على التناقض في اللغة الإسبانية في السياق الصحراوي.

التشابكات عبر الوطنية والاستعمارية الجديدة – الوجود الإسباني بعد الاستعمار

منذ أواخر التسعينيات، برزت إسبانيا كوجهة رئيسية للهجرة الصحراوية من مخيمات اللاجئين في الجزائر ومن الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب. ازدادت حركة الهجرة بين الأراضي المحتلة وجزر الكناري، مع تزايد عدد القوارب الخشبية - المعروفة باسم pateras - التي تنقل الصحراويين الفارين من الاضطهاد الاجتماعي والسياسي (39). في أعقاب انتفاضة الاستقلال عام 2005، أجبرت السلطات المغربية الشباب الصحراوي على القيام بهذه الرحلات الخطرة، التي غرق خلالها العديد منهم أو أُبلغ عن فقدانهم (40). في المخيمات، دفع الجمود السياسي وتضاؤل المساعدات الإنسانية الكثيرين إلى المغادرة بحثًا عن العمل والاستقرار لإعالة أسرهم. كان معظم المهاجرين من ذوي التعليم العالي، وغالباً ما تلقوا تدريبهم في كوبا أو دول أخرى حليفة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية/جبهة البوليساريو، لكن العديد منهم انتهى بهم المطاف في وظائف غير رسمية و غير ثابتة، حيث يعمل الرجال في الزراعة أو البناء والنساء في المطاعم أو الخدمة المنزلية، وأحياناً دون وضع قانوني. فقط أولئك الذين حصلوا على شهادات كوبية – والذين يتقنون اللغة الإسبانية وتخرجوا من كليات الطب المرموقة في البلاد – حظوا بأفضل فرصة للعثور على عمل في القطاع الصحي الإسباني، وإن كان ذلك بعد صراعات بيروقراطية طويلة (41). وبالتالي، فإن إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، لم تستفد فقط من عدم اكتمال عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال استيعاب العمالة الصحراوية الرخيصة، بل استفادت أيضاً، بشكل متناقض، من جني ثمار التضامن التعليمي الكوبي المناهض للاستعمار.

من ناحية أخرى، استمرت الهجرة عبر الحدود بين المخيمات وإسبانيا في التطور، مع تحسن قوانين الإقامة وظروف المعيشة للصحراويين. كما أصبحت إسبانيا موقعًا للالتزام السياسي عبر الوطني حيث تحشد المنظمات الصحراوية التضامن من أجل Causa Saharaui. يتم التعبير عن هذا الالتزام عبر الوطني أدبيًا من خلال Generación de la Amistad (جيل الصداقة)، وهي مجموعة تأسست في عام 2005 من قبل شعراء صحراويين تلقوا تعليمهم في كوبا واستقروا لاحقًا في إسبانيا. يكتبون باللغة الإسبانية حصريًا، ويهدفون إلى نقل معاناة شعبهم تحت الاحتلال المغربي والدعوة إلى تحرير الصحراء الغربية. يعكس اسمهم امتنانهم للتضامن الكوبي (42)، بينما يعبر استخدامهم الأدبي للغة الإسبانية عن شكل من أشكال القومية عن بعد التي تربط الشتات بمخيمات اللاجئين ووطنهم المحتل.

الاضطهاد اللغوي والمقاومة في الأراضي المحتلة

في الأراضي المحتلة، أصبحت اللغة مكانًا للقمع والمرونة في آن واحد. تقمع السلطات المغربية اللهجة الحسانية، وتحظر استخدامها في الأماكن العامة، بينما تشجع اللهجات المغربية في المؤسسات والمدارس (43)، حيث يتعرض الأطفال للمضايقة والعقاب بسبب التحدث بلغتهم الأم. هذا القمع هو جزء من سياسة المغرب المتمثلة في ”مغربة“ الصحراء الغربية، التي سعت على مدى خمسة عقود إلى محو الثقافة والهوية الوطنية للصحراويين، مما أدى إلى إبادة جماعية بطيئة (44).

ومع ذلك، في خضم هذا القمع اللغوي، أصبحت اللغة أداة للمقاومة. يصر النشطاء الصحراويون على التحدث باللغة الحسانية أو الإسبانية في المحاكم، وتواصل المدارس السرية تعليم الأطفال باللغتين (45). في هذا السياق، تعمل اللغة الإسبانية كوسيلة سياسية وعاطفية للنضال ضد الاستعمار - لغة المستعمر السابق التي انقلبت ضد المحتل الحالي.

الخلاصة

تناول هذا المقال اللغة الإسبانية في الصحراء الغربية من خلال أربعة أبعاد متشابكة. كانت اللغة في البداية لغة المحتل الاستعماري، ثم تحولت لاحقًا إلى وسيلة للمقاومة وقناة للتضامن عبر الوطني بين بلدان الجنوب. من خلال برامج التعليم الكوبية، عززت اللغة الإسبانية هوية إسبانية متميزة في مخيمات اللاجئين. وبالتالي، على عكس العديد من السياقات ما بعد الاستعمارية، لم ينبع وجودها في المجتمع الصحراوي من استمرار تأثير المستعمر السابق، بل من التضامن بين بلدان الجنوب المناهضة للاستعمار. ومع ذلك، فإن الهجرة المستمرة إلى إسبانيا قد حافظت على استخدام اللغة الإسبانية في مخيمات اللاجئين، بينما شكلت في الوقت نفسه تشابكات استعمارية جديدة، حيث تستفيد إسبانيا بشكل غير مباشر من جهود كوبا المناهضة للاستعمار. في الأراضي المحتلة من قبل المغرب، تعمل كل من الحسنية والإسبانية كأدوات للمقاومة. بشكل جماعي، تكشف هذه الحالات الدور المعقد والمتناقض الذي لعبته الإسبانية في التجربة الصحراوية، مما يعكس، من ناحية، الحصار المطول لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، ومن ناحية أخرى، المرونة السياسية والثقافية للمجتمعات الصحراوية التي تعاني من القمع الاستعماري والاستعمار الجديد. في هذا السياق، تنشأ الهجينة من تقاطع العلاقات الجنوب-جنوب المناهضة للاستعمار (كوبا)، والديناميات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية والنيو-استعمارية (إسبانيا)، والعنف الاستعماري المستمر (المغرب). وبالتالي، تظل اللغة أداة للهيمنة ووسيلة للمقاومة السياسية. تدعو هذه الاستخدامات المختلفة للغة الإسبانية في سياقات مختلفة إلى التفكير النقدي في اللغة وسياسات اللغة في المجتمعات ما بعد الاستعمارية.

+++

للاطلاع على كل ما تنشره ليتيراتور ريفيو ، نرجو الاشتراك في نشرتنا الإخبارية هنا!

(1) Hans Corell, Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council, 2002, p.2.

(2) Jacob Mundy, “Book Review: The Ideal Refugees: Gender, Islam, and the Sahrawi Politics of Survival”, Refuge: Canada’s Journal on Refugees, Vol. 31, No. 1, 2015, 77–79.

(3) Pierre Bourdieu, Sozialer Sinn, Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt a.M, Suhrkamp, 1993, p. 244; Stephan Moebius, Angelika Wetterer, “Symbolische Gewalt”, Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Vol. 36, No. 4, 2011, 1–10.

(4) bell hooks, Teaching to transgress, Education as the practice of freedom, New York, Routledge, 1994, p. 169.

(5) Susan Arndt, Nadja Ofuatey-Alazard, Wie Rassismus aus Wörtern spricht, (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache: ein kritisches Nachschlagewerk, Münster, Unrast Verlag, 2011.

(6) hooks, Teaching to transgress, p. 169; Jürgen Osterhammel, Jan C. Jansen, Kolonialismus, Geschichte, Formen, Folgen, München, C.H. Beck, 2017, pp. 107–108.

(7) Frantz Fanon, Aspekte der Algerischen Revolution, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1969, p. 62.

(8) Brigitte Jostes, “Sprachen und Politik, Kulturerbe und Politikum”, Südwind, No. 10, 2008.

(9) Ulrike Mengedoht, “Die Sprache des Brotes, Frankophonie und Arabisierung in Algerien”, Blätter des iz3w, No. 247, 2000, 33; Werner Ruf, “Algerien zwischen westlicher Demokratie und Fundamentalismus?”, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21, 1998, 27–37.

(10) Alice Wilson, 1742431079 Sovereignty in Exile, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017, p. 21.

(11) Sophie Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, in: La république des sables, Anthropologie d’une révolution, Sophie Caratini (eds), Paris, Budapest, Torino, L’Harmattan, 2003, p. 98.

(12) Tony Hodges, “The origins of Saharawi nationalism”, Third World Quarterly, Vol. 5, No. 1, 1983, 28–57; Caratini, “La rôle de la femme au Sahara occidental”, p. 98.

(13) María López Belloso, Irantzu Mendia Azkue, “Local Human Development in contexts of permanent crisis: Women’s experiences in the Western Sahara”, Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, Vol. 2, No. 3, 2009, 159–176.

(14) Peter Erwig, Ausbildung in der Westsahara, Eine anthropologische Analyse zum Schnittfeld zwischen Alltagsorganisation im Flüchtlingslager, Unabhängigkeitskampf und Vorbereitung der Rückkehr, 2012, pp. 39–40; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(15) Pablo San Martín, Western Sahara, The refugee nation, Cardiff, University of Wales Press, 2010, 52; 53.

(16) Karl Rössel, Wind, Sand und (Mercedes-) Sterne, Westsahara, der vergessene Kampf für die Freiheit, Unkel/Rhein, Horlemann, 1991, p. 136; Tony Hodges, Western Sahara, The roots of a desert war, Westport, Connecticut, Lawrence Hill, 1983, p. 145.

(17) Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro; dt.: Volksfront zur Befreiung von Saguía el Hamra und Río de Oro; arab.: al-Ǧabha aš-šaʿbiyya li-taḥrīr as-Sāqiya al-Ḥamrāʾ wa-Wādī ḏ-Ḏahab.

(18) Pablo San Martín, “‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain)”, Journal of Transatlantic Studies, Vol. 7, No. 3, 2009, 249–263.

(19) Unión Nacional de la Juventud de Saguia el Hamra y Rió de Oro.

(20) Maja Zwick, “Translation matters, Zur Rolle von Übersetzer_innen in qualitativen Interviews in der Migrationsforschung”, in: Work in Progress. Work on Progress, Doktorand_innen-Jahrbuch 2013, Rosa-Luxemburg-Stiftung (eds), Hamburg, VSA-Verlag, 2013, p. 117.

(21) Alejandro García, Historias del Sáhara, El Mejor y el Peor de los Mundos, Los Libros de la Catarata, 2001, p. 120.

(22) See Jacob Mundy, “Neutrality or complicity? The United States and the 1975 Moroccan takeover of the Spanish Sahara”, The Journal of North African Studies, Vol. 11, No. 3, 2006, 275–306; Stephen Zunes, Jacob Mundy, Western Sahara, War, nationalism, and conflict irresolution, Syracuse, NY, Syracuse University Press, 2010, pp. 86–87. In the 1990s, Yasir Arafat attempted to dissuade Nelson Mandela, already President of South Africa at the time, from recognising the SADR; see Zunes, Mundy, Western Sahara, pp. 125–126.

(23) San Martín, ‘¡Estos locos cubarauis!’: the Hispanisation of Saharawi society (… after Spain), p. 252.

(24) Ernesto Gómez Abascal in Nicolás Muñoz, El Maestro Saharaui. Océanos de Exilio, 2011.

(25) José Antonio Monje, Solidaridad con nombre de isla y arena, Las lecciones del internacionalismo cubano en la RASD.

(26) Margaret Blunden, “South-south development cooperation, Cuba’s health programmes in Africa”, International Journal of Cuban Studies, Vol. 1, No. 1, 2008, 32–41.

(27) Francisco Martínez-Pérez, “Cuban Higher Education Scholarships for International Students: An Overview”, in: The capacity to share, A Study of Cuba’s International Cooperation in Educational Development, Anne Hickling-Hudson, Jorge Corona Gonzalez and Rosemary A. Preston (eds.), New York, Palgrave Macmillan, 2012, p. 75.

(28) San Martín, Western Sahara, p. 148.

(29) Ibidem. See also ACN, En el trigésimo aniversario de la independencia del Sahara Occidental, Más de dos mil jóvenes saharauis recibieron en Cuba estudios universitarios superiores.

(30) Elena Fiddian-Qasmiyeh, “Education, migration and internationalism: situating Muslim Middle Eastern and North African students in Cuba”, The Journal of North African Studies, Vol. 15, No. 2, 2010, 137–155.

(31) Maja Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, Zum Verhältnis von Orten und Zugehörigkeit unter den Bedingungen von Flucht, Migration und Rückkehr, 2024, p. 192.

(32) Liman Boicha, “Las estaciones de nuestro exilio”, unpublished, 2007; as cited in San Martín, Western Sahara, pp. 148–149.

(33) Fernando Ortiz, Cuban Counterparts, Tobacco and Sugar, Durham, London, Duke University Press, 1995; Fernando Ortiz, “The human factors of cubanidad, Translated from the Spanish by João Felipe Gonçalves and Gregory Duff Morton”, HAU: Journal of Ethnographic Theory, Vol. 4, No. 3, 2014, 455–480.

(34) Marianne Holm Pedersen, Between Homes: post-war return, emplacement and the negotiation of belonging in Lebanon, Geneva, 2003, p. 5.

(35) Zwick, Emplacement im Kontext der saharauischen Flüchtlingslager in Algerien, p. 182.

(36) San Martín, Western Sahara, p. 151.

(37) Ibid., p. 147; Judit Tavakoli, Zwischen Zelten und Häusern, Die Bedeutung materieller Ressourcen für den Wandel von Identitätskonzepten saharauischer Flüchtlinge in Algerien, Berlin, regiospectra, 2015, p. 112.

(38) Homi K. Bhabha, The location of culture, London, Routledge, 1994.

(39) Carmen Gómez Martín, La migración saharaui en España, Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio, Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, p. 55.

(40) Association Sahraouie des Victimes des Violations Grave de Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc, Sahrawi youths and human rights defender lost at sea, New tragedy in Western Sahara: Death of numerous young Sahrawsi, among them, militant and human rights defender Naji Mohamed Salem Boukhatem, El-Ayoune – Moroccan occupied Western Sahara, 27.11.2006. See also: Gómez Martín, Carmen, La migración saharaui en España: Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo del exilio. Saarbrücken, Editorial Académica Español, 2011, pp.55-56.

(41) Gómez Martín, La migración saharaui en España, p. 52

(42) Liman Boicha, “New Saharawi Poetry: A Brief Anthology”, Review of African Political Economy, Vol. 33, No. 108, 2006, 333–335.

(43) Jennifer M. Murphy, Sidi M. Omar, “Aesthetics of Resistance in Western Sahara”, Peace Review, Vol. 25, No. 3, 2013, 349–358.

(44) Jacob Mundy, Western Sahara Between Autonomy and Intifada; Stephen Zunes, Jacob Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, in: Settled wanderers, Sam Berkson and Mohamed Sulaiman (eds.), London, Influx Press, 2015, pp. 11–12.

(45) San Martín, Western Sahara, p. 141; Zunes, Mundy, “Introduction: The imperative of Western Saharan cultural resistance”, p. 22.