La economía del deseo y la maldición de su realización

schreiber & leser

schreiber & leserDeena Mohamed | Shubeik Lubeik | Schreiber & Leser Verlag | 528 páginas | 39,95 EUR

¡Ya es malditamente difícil el asunto de los deseos! Cuanto más simple es un deseo, más banal se vuelve su naturaleza, menos satisface el anhelo que lo fundamenta. Y cuanto más poderoso es su cumplimiento, más inevitable resulta la maldición de su realización. Por ejemplo, si deseamos riqueza infinita, se plantea la cuestión de para qué sirve si todo ese dinero no nos hace felices. Pero si deseamos la felicidad permanente, imaginemos este escenario maldito: cómo, radiantes de esa misma felicidad, explicamos a una irritada congregación de dolientes lo infinitamente felices que nos hace la amarga pérdida de un ser querido. ¿Acaso podemos vivir una felicidad permanente en un mundo infeliz con seres humanos infelices? Entonces, ¿qué debemos desear cuando, como en un cuento de hadas, sólo tenemos este poderoso deseo? ¿Cuál es exactamente ese único deseo que hace que todo sea bueno, que nos promete un lenguado en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, sellado en una lámpara de la tradición narrtiva árabe de las 1001 noches o bien encorchado en una botella de vino? Esto es lo que nos cuenta la artista egipcia Deena Mohamed en su monumental obra gráfica Shubeik Lubeik con un don de observación casi despiadado.

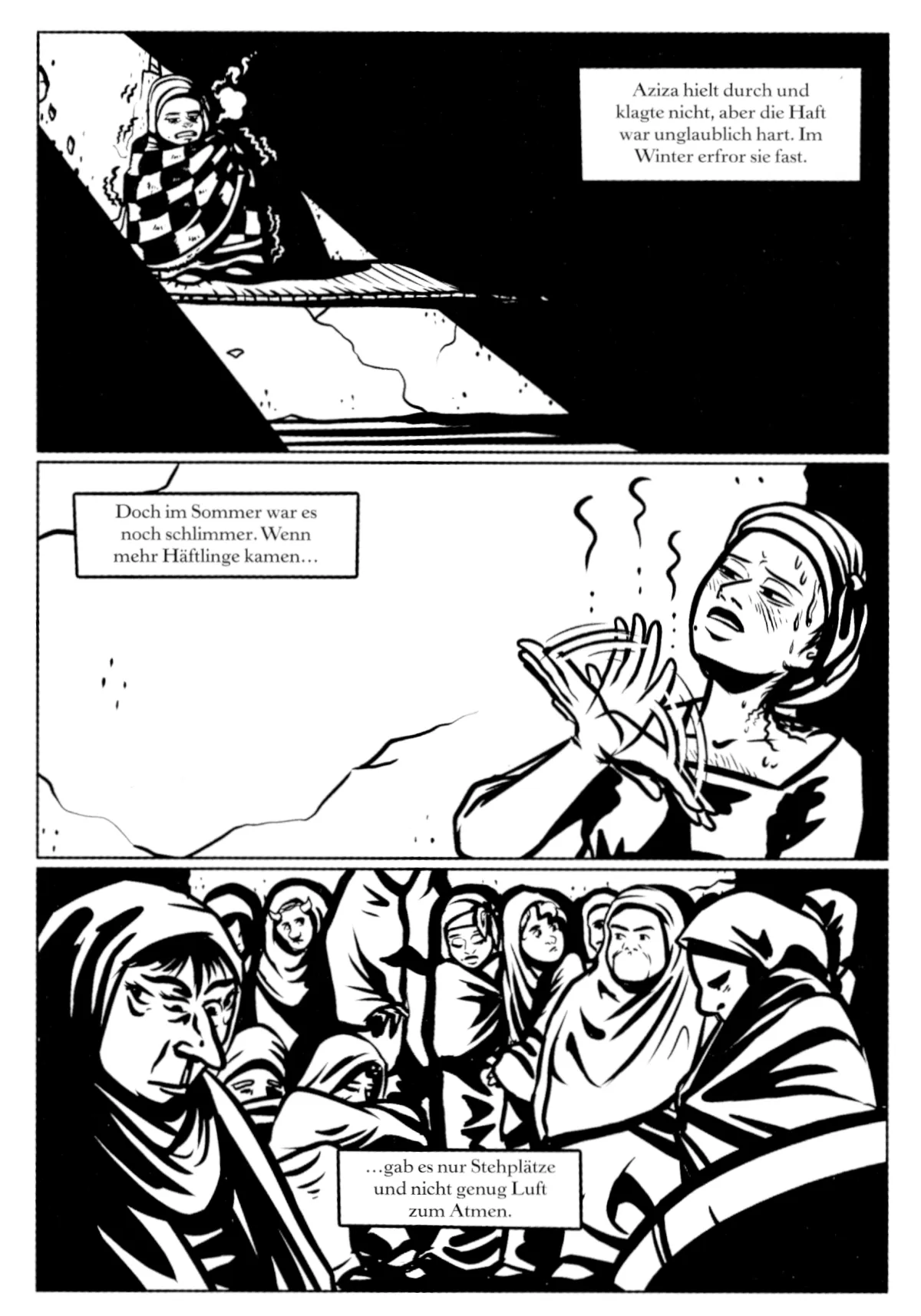

Deena Mohamed estructura sistemáticamente su epopeya como una trilogía, cada parte dedicada a uno de los tres protagonistas: El eslabón de la trama es Shokry. Es el propietario de tres botellas, cada una con un deseo, que recibió como recompensa por trabajos de excavación en su juventud. Sin embargo, como devoto musulmán, no puede hacer nada con ellas, ya que su religión le prohíbe intentar controlar su destino mediante tal idolatría. Por ello, quiere vender los deseos para salvar su pequeño negocio de la quiebra. Su primera clienta es Aziza, una viuda pobre que llora la pérdida de su marido, un inútil que murió en un accidente de coche. Tras cuatro años de trabajo incansable, ha ahorrado literalmente el dinero para la botella de los deseos. El segundo cliente es Nour, un estudiante rico pero letárgico, aquejado de falta de autoestima, que amenaza con malgastar su vida entre escapadas al mundo y sesiones de terapia. Sin embargo, no tiene claro qué quiere realmente de la vida. Y luego está Shokry, el quiosquero religiosamente conservador, que intenta contrarrestar con diligencia la creciente pérdida de su modesto medio de vida. Pero tiene que ver cómo pierde cada vez más recursos económicos. No obstante, se resiste a utilizar la botella del tercer deseo como solución sencilla a sus problemas.

Esta disposición triádica no es en absoluto arbitraria, sino que se remonta al significado mágico del número tres y refleja también la categorización jerárquica de las botellas de los deseos: Así, hay deseos de tercera, segunda y primera clase, siendo los primeros débiles y poco fiables, y los segundos casi omnipotentes. El tema central es, por tanto, precisamente este poder -no sólo el del genio que cumple el deseo-, sino sobre todo una mirada a las estructuras que regulan el acceso a este poder. Mohamed crea un sistema burocratizado hasta el absurdo: un Ministerio de los Deseos certifica y regula las botellas, controla su comercio y grava su uso. Se trata de una mordaz alegoría de un Estado que controla los medios de vida de sus ciudadanos pero no vela por su bienestar. Con su fracaso, el Estado provoca deseos socioeconómicos y, al mismo tiempo, controla y regula su satisfacción. Esto crea una economía de los deseos, reflejo de los procesos económicos capitalistas reales: Los deseos se convierten en mercancías cuyo valor depende de su escasez y potencia. En un mundo que se parece al nuestro hasta en los más grises detalles cotidianos, el cumplimiento de los deseos es real, mensurable, clasificado y, lo que es más importante, está a la venta. Atrapado en botellas, certificado por una burocracia estatal, comercializado en un mercado, el deseo se convierte en la mercancía definitiva y, por tanto, en un cristal ardiente a través del cual se enfocan nuestros deseos más íntimos: Se trata del poder, la impotencia, la codicia, la desesperación, la fe. Y trata de la dialéctica ineludible de creación y destrucción que se inscribe inevitablemente en todo deseo realizado. ¿Somos realmente felices cuando no tenemos deseos? ¿Qué vida es mejor: la del anhelo insatisfecho o la del deseo cumplido?

A pesar de todas estas cuestiones humanas básicas universalmente válidas, Shubeik Lubeik está profundamente arraigada en la cultura egipcia. Desde el retrato de los diferentes medios de El Cairo hasta la detallada descripción de las jerarquías sociales, la obra es un tesoro de especificidades culturales: el árabe original está lleno de lenguaje ingenioso y modismos cotidianos. Esto plantea inmensos desafíos a la traducción. El propio título ya es un obstáculo: Shubeik Lubeik es una frase pegadiza, rítmica y significativa. Esta fórmula es especialmente conocida por los cuentos orales de jinns que aparecen de una lámpara o una botella. En cuanto salen, suelen decir: "Shubeik lubeik, abdi bayn ideik (Shubeik Lubeik, tu siervo está ante ti)". Se trata, pues, de un patrón de discurso ritual que marca el comienzo del cumplimiento de un deseo. Representa el poder sobre lo imposible. Una traducción directa al alemán como "Tu deseo es mi orden" destruiría tanto el encanto tonal como la connotación folclórica. La no traducción del título es, por tanto, la solución más elegante, pero requiere un primer acercamiento del público no arabófono.

El marco de referencia intertextual más evidente e importante es la colección Las mil y una noches. El motivo de la botella de los deseos con un gnomo atrapado en su interior es una piedra angular de esta tradición narrativa. Pero mientras que en los cuentos clásicos los deseos suelen servir para adquirir riquezas, derrotar enemigos o conquistar el amor -generalmente con un final más o menos feliz-, Mohamed invierte radicalmente la fórmula. En Shubeik Lubeik, el deseo no es la solución, sino el punto de partida del drama propiamente dicho. Esto da lugar al que quizá sea el problema filosófico más profundo de la obra: la tiranía de la elección. En un mundo de posibilidades limitadas, desear es un acto de libertad absoluta, pero una vez concedido, conlleva una responsabilidad casi insoportable. Cada deseo es una decisión de consecuencias incalculables, un abismo ético al que se asoman los personajes. ¿Se debe desear de forma egoísta o altruista? ¿Expresar un deseo material o espiritual? La imposibilidad de formular el deseo "perfecto" sin desencadenar efectos secundarios imprevistos expone el propio deseo humano como imperfecto y peligroso. Aquí es donde reside la mayor fuerza de Mohamed: no se limita a deconstruir el motivo del cuento de hadas, sino que lo disecciona filosófica e irónicamente. Mientras que Scheherazade salva su vida y la de los demás contando historias y celebra así el arte narrativo, Mohamed muestra los límites de la narrabilidad de la felicidad. Sus personajes a menudo no consiguen moldear sus deseos en una fórmula coherente e inofensiva. El djinn no es un espíritu sirviente, sino una fuerza impersonal, casi natural, cuya lógica sigue siendo inescrutable. Ya no se trata del milagro como fuerza curativa, sino de su mercantilización y su control en un mundo moderno y desencantado.

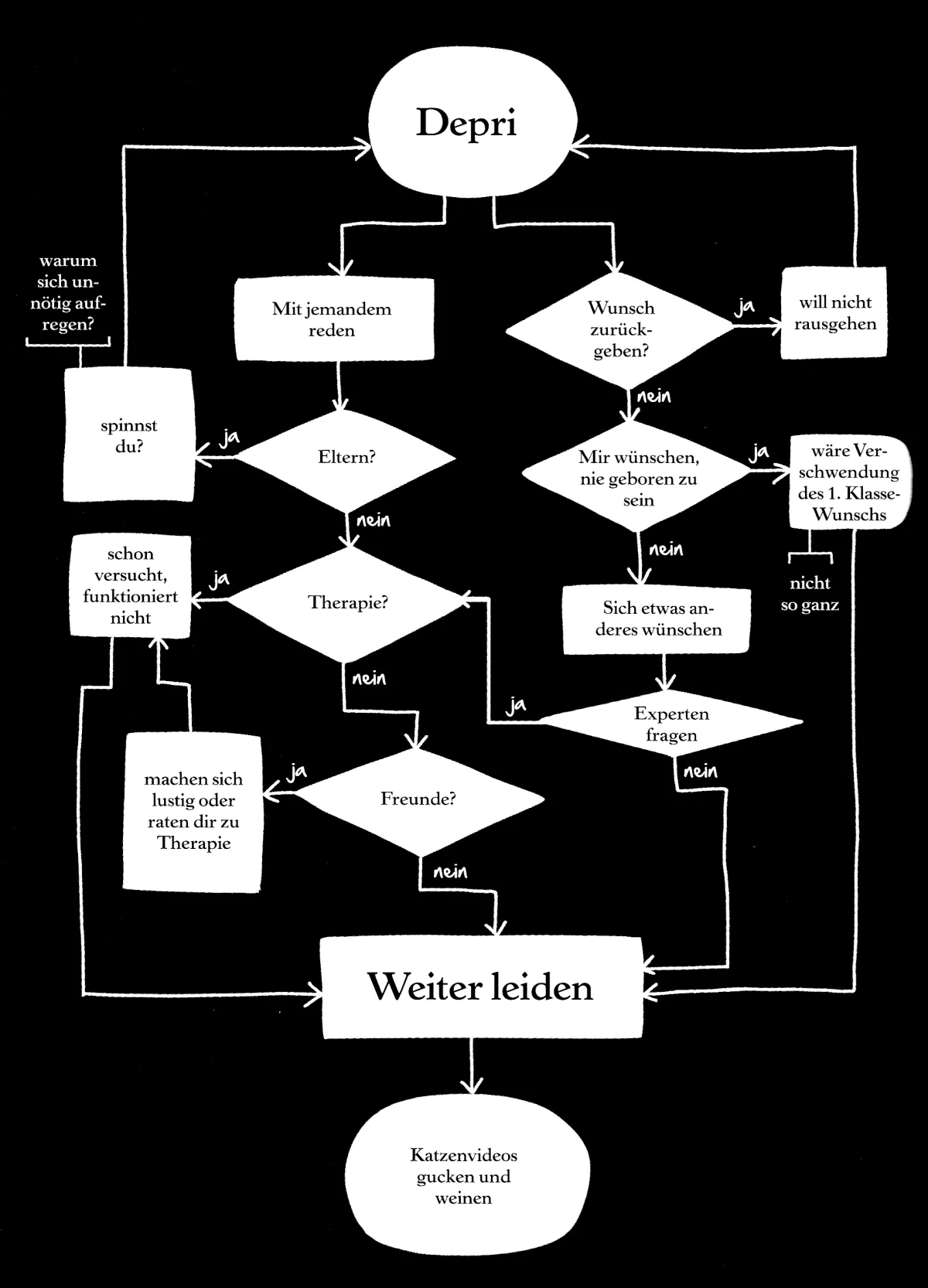

La narración no es en absoluto lineal. Mohamed utiliza una compleja técnica de montaje, a menudo no cronológica, que entrelaza hábilmente flashbacks, secuencias oníricas e inserciones factuales, como tablas o diagramas, en la trama. Esto también es evidente en la representación visual de los propios deseos, que no se visualizan como genios emanantes, sino como corrientes caligráficas de energía. Una vez expresado, el deseo despliega su poder. El estilo de Mohamed es, pues, una acertada síntesis de las formas visuales árabes tradicionales y el lenguaje dinámico del cómic moderno. Las líneas son claras y los dibujos de los personajes parecen caricaturas, pero se vuelven expresivos y abstractos en los momentos metafísicos del cumplimiento del deseo. El uso del texto y la tipografía es especialmente notable. La caligrafía árabe y los motivos ornamentales fluyen a la perfección en los paneles, y Mohamed varía hábilmente la dirección de la lectura en función del contexto. La novela gráfica se lee de atrás hacia delante y de derecha a izquierda en el estilo árabe tradicional o de izquierda a derecha cuando se trata de las representaciones de hechos intercaladas y los patrones explicativos.

Deena Mohamed, nacida en Egipto en 1995, es una ilustradora, diseñadora gráfica y autora egipcia. Se dio a conocer con Qahera, un webcómic que empezó con 18 años: una superheroína musulmana que lucha contra la islamofobia y el sexismo y trata temas sociales en forma de sátira. La obra se hizo viral y la convirtió en un nombre conocido en el panorama del cómic. En 2017, publicó por su cuenta la primera parte de Shubeik Lubeik y enseguida ganó el Gran Premio y la Mejor Novela Gráfica en el Cairo Comix Festival. Posteriormente, Dar al Mahrousa se hizo cargo de la publicación a partir de 2018/2019/2021 en Egipto. La edición completa en inglés se publicó en Estados Unidos en 2023. Mohamed también participa en grupos de la sociedad civil (por ejemplo, Harassmap) en el ámbito de los derechos de las mujeres egipcias. Su enfoque está, por tanto, profundamente arraigado en la cultura egipcia, pero la refleja críticamente en una mezcla estilísticamente segura de realismo mágico y sátira urbana cotidiana.

Este equilibrio se refleja en última instancia en la negativa de Shubeik Lubeik a dar una respuesta sencilla. El cómic obliga al lector a hacerse la pregunta: ¿Qué querría yo? Deena Mohamed reconoce la angustiosa imposibilidad de una respuesta satisfactoria. Al integrar el cumplimiento de los deseos en la vida cotidiana de la gente corriente y los marginados, politiza la cuestión de la felicidad. Ya no se trata de metafísica abstracta, sino de la (im)posibilidad de liberación concreta de las limitaciones internas, la pobreza y la injusticia. Pero, ¿es posible e incluso deseable un estado utópico semejante en este mundo? ¿O en última instancia no somos más que burros estúpidos que han deseado una forma humana?

¿Le ha gustado este texto? Entonces, ¡apoye nuestro trabajo con una contribución única, mensual o anual a través de una de nuestras suscripciones!

¿No quiere perderse ningún texto de Literatur.Review? ¡Entonces suscríbase aquí a nuestro boletín informativo!