Die Ökonomie der Sehnsucht und der Fluch ihrer Erfüllung

schreiber & leser

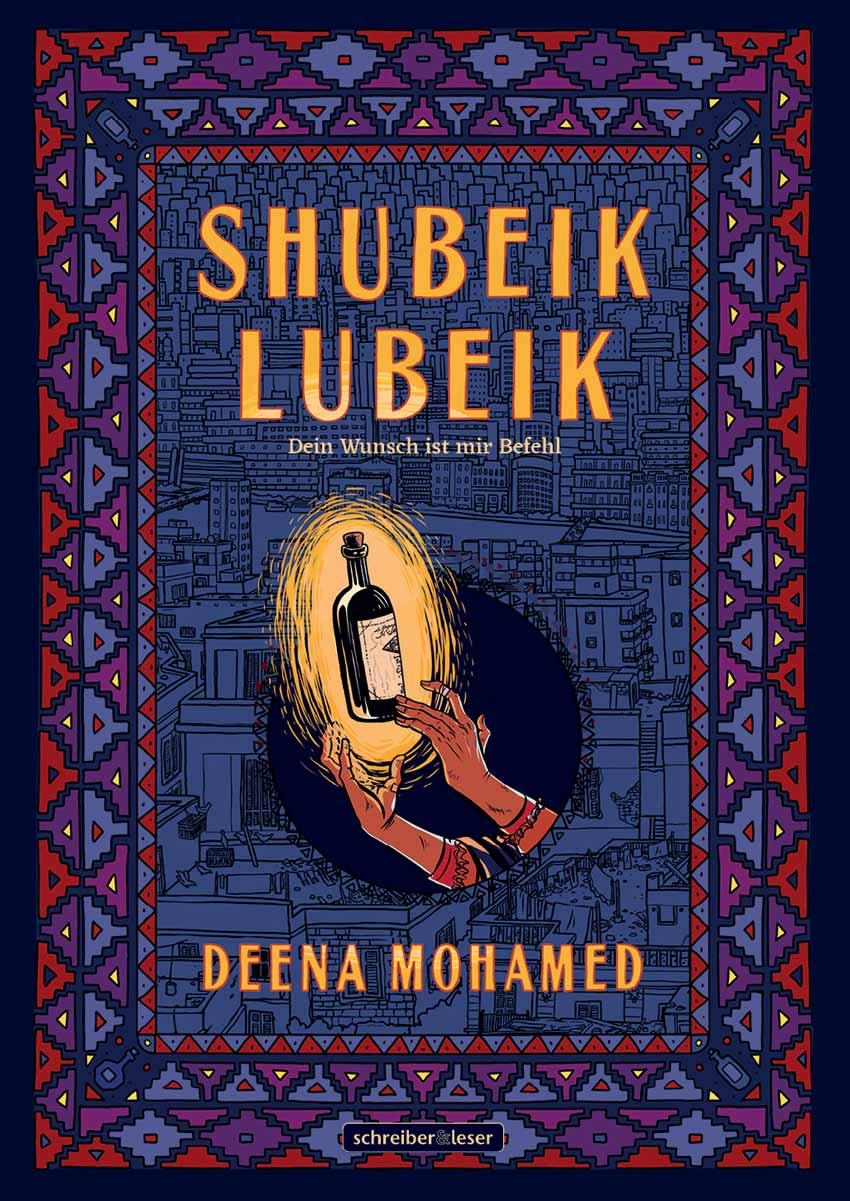

schreiber & leserDeena Mohamed | Shubeik Lubeik | Schreiber & Leser Verlag | 528 Seiten | 39,95 EUR

Es ist schon verflucht schwierig mit dem Wünschen! Je einfacher ein Wunsch, desto banaler wird sein Wesen, desto weniger erfüllt er die ihm zugrunde liegende Sehnsucht. Und je mächtiger seine Erfüllung ist, desto unweigerlicher schlägt der Fluch seiner Erfüllung zurück. Wünschen wir uns zum Beispiel unendlichen Reichtum, dann wirft das die Frage auf, was der nützt, wenn all das Geld uns nicht glücklich macht. Wünschen wir uns aber permanentes Glück, so stelle man sich nur dieses verwünschte Szenario vor: wie wir strahlend vor eben diesem Glück einer irritierten Trauergemeinde erklären, wie unendlich glücklich uns der herbe Verlust eines geliebten Menschen macht. Können wir dauerndes Glück in einer missglückten Welt mit unglücklichen Mitmenschen überhaupt leben? Was soll man sich also wünschen, wenn man märchenhafterweise genau diesen einen wirkmächtigen Wunsch offen hat? Was genau ist dieser eine Wunsch, der alles gut macht, der uns versprochen wird von einem Butt in Grimms Märchen, versiegelt ist in einer Lampe der arabischen Erzähltradition nach 1001 Nacht oder eben verkorkt in einer Weinflasche. Denn so erzählt es uns die ägyptische Künstlerin Deena Mohamed in ihrem grafischen Monumentalwerk „Shubeik Lubeik“ mit einer nahezu gnadenlosen Beobachtungsgabe.

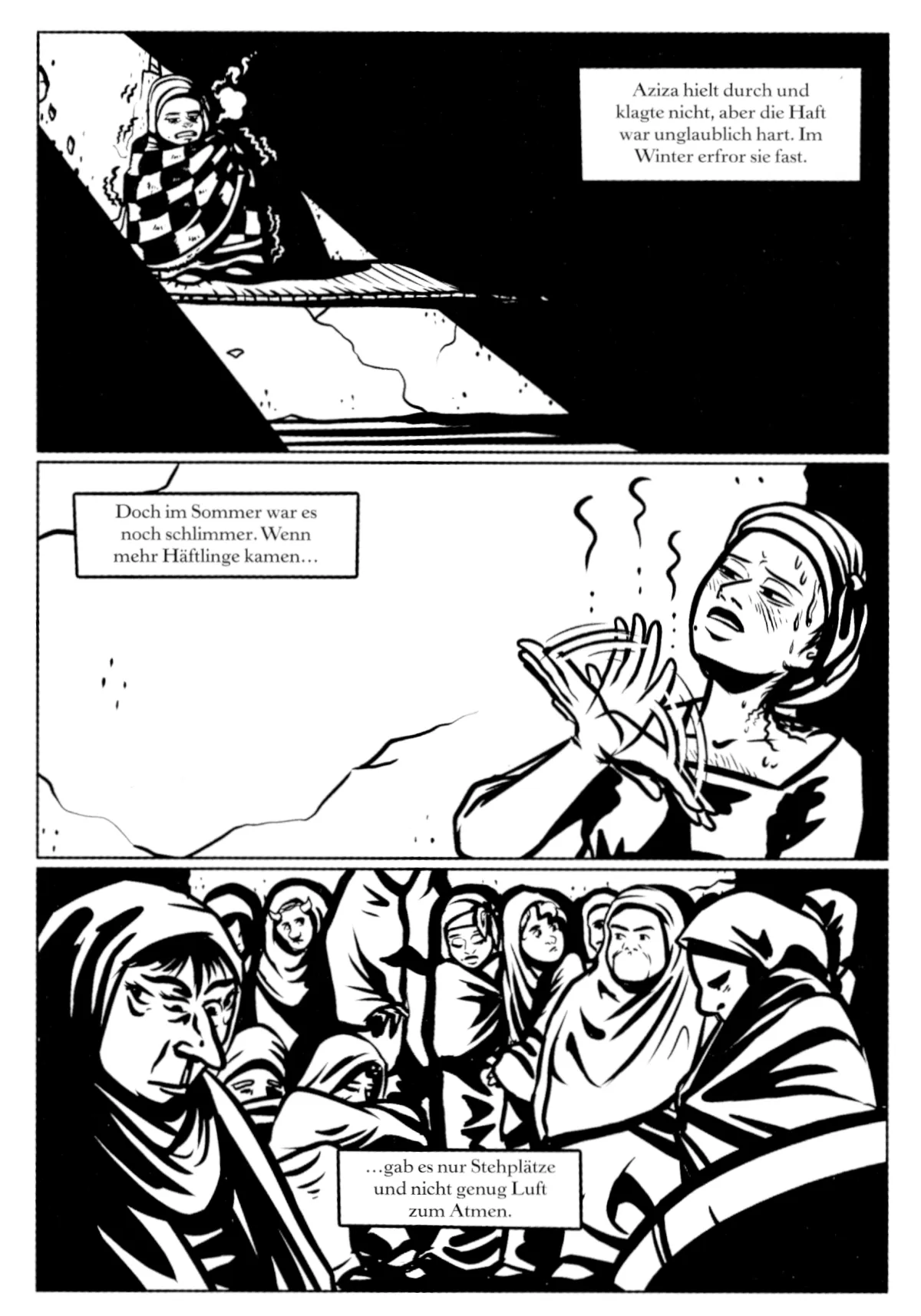

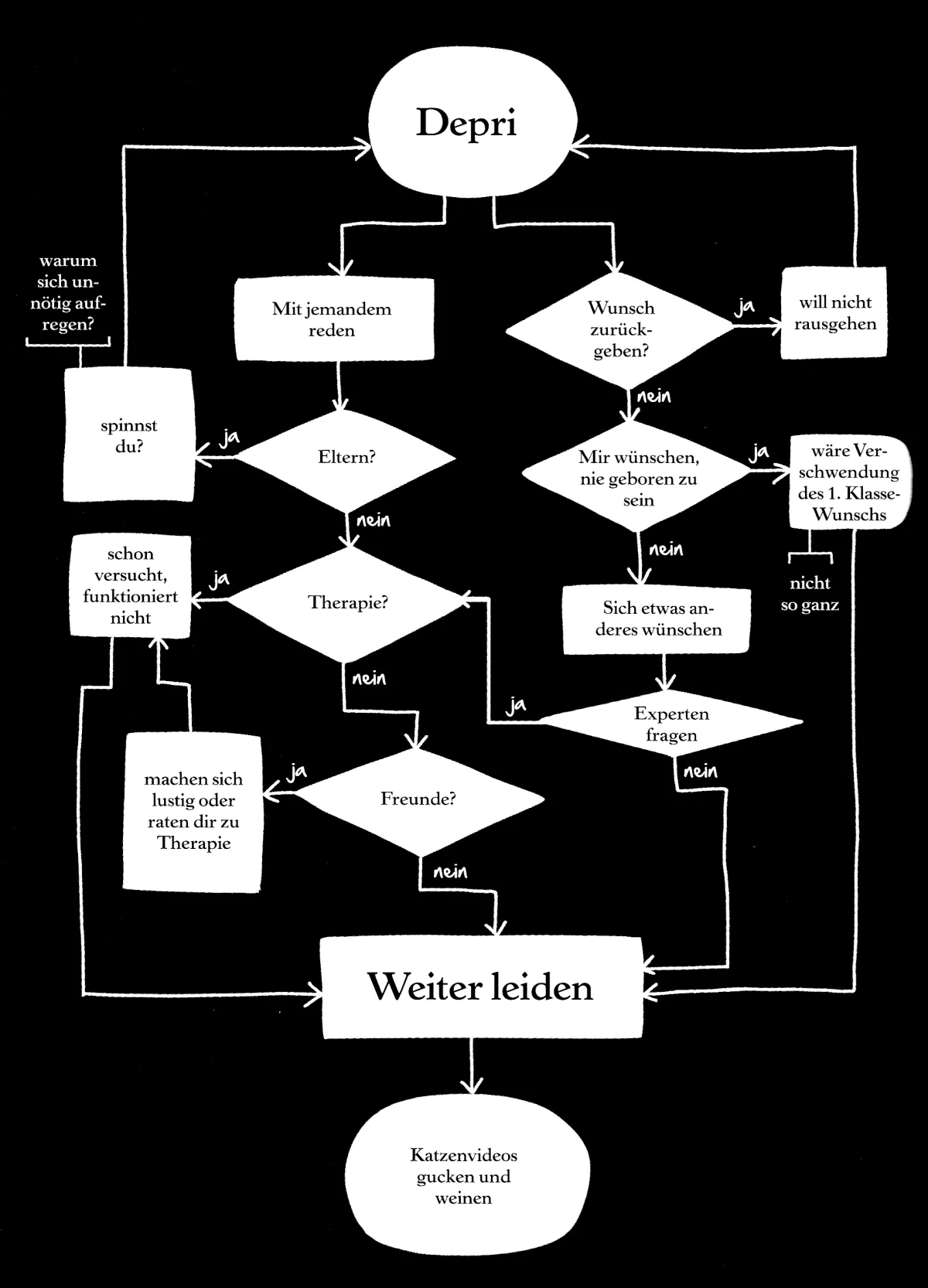

Deena Mohamed strukturiert ihr Epos konsequent als Trilogie, gegliedert durch die drei jeweils einem der drei Protagonisten gewidmeten Teile: Bindeglied der Handlung ist Shokry. Er ist Besitzer dreier Flaschen mit je einem Wunsch, die er als Lohn für Grabungsarbeiten in seinen jungen Tagen erhalten hat. Als gläubiger Muslim kann er im Grunde aber nichts mit ihnen anfangen, da seine Religion es ihm verbietet, sein Schicksal durch einen derartige Götzendienst steuern zu wollen. Er will die Wünsche daher verkaufen, um sein kleines Geschäft vor dem Bankrott zu retten. Seine erste Kundin ist Aziza, eine arme Witwe, die um den Verlust ihres eigentlich nichtsnutzigen Mannes trauert, der bei einem Autounfall ums Leben kam. In vierjähriger unermüdlicher Arbeit hat sie sich das Geld für die Wunschflasche buchstäblich vom Munde abgespart. Der zweite Kunde ist Nour, der reiche, aber lethargische und von mangelndem Selbstwertgefühl geplagte Student, der zwischen Weltflucht und Therapiesitzungen sein Leben zu verschwenden droht. Ihm ist jedoch völlig unklar, was er vom Leben eigentlich will. Und dann ist da eben Shokry, der religiös konservative Kioskbesitzer, der dem zunehmenden Verlust seiner bescheidenen Lebensgrundlage mit Fleiß entgegenzutreten versucht. Er muss aber sehen, wie er immer mehr an ökonomischen Mitteln verliert. Er wehrt sich dennoch dagegen, die dritte Wunschflasche als einfache Lösung seiner Probleme einzusetzen.

Diese triadische Anordnung ist keineswegs beliebig, sondern geht zurück auf die magische Bedeutung der Zahl drei und spiegelt zugleich die hierarchische Einteilung von Wunschflaschen wider: So gibt es Wünsche der dritten, zweiten und ersten Klasse, wobei erstere schwach und unzuverlässig, letztere nahezu allmächtig sind. Das zentrale Thema ist damit eben diese Macht - nicht nur die des Flaschengeistes, der den Wunsch erfüllt - sondern vor allem der Blick auf die Strukturen, die den Zugang zu dieser Macht regulieren. Mohamed entwirft ein bis ins Absurde durchbürokratisiertes System: Ein Wunschministerium zertifiziert und reguliert die Flaschen, kontrolliert ihren Handel und besteuert ihre Nutzung. Dies ist eine bissige Allegorie auf einen Staat, der die Lebensgrundlagen seiner Bürger kontrolliert, aber nicht für ihr Wohl sorgt. Der Staat provoziert durch sein Versagen gesellschaftlich-ökonomische Wünsche und kontrolliert / reguliert dann gleichzeitig deren Erfüllung. So entsteht eine Ökonomie des Wünschens, eine Spiegelung realer kapitalistischer Wirtschaftsprozesse: Wünsche werden zu Waren, deren Wert von ihrer Knappheit und Potenz abhängt. In einer Welt, die der unseren bis in die grauesten Alltagsdetails hinein gleicht, sind Wunscherfüllungen real, messbar, klassifiziert und, das ist der entscheidende Punkt, käuflich. Eingefangen in Flaschen, zertifiziert von einer staatlichen Bürokratie, gehandelt auf einem Markt wird der Wunsch zur ultimativen Ware und damit zum Brennglas, durch das unser innerstes Begehren gebündelt wird: Es geht um Macht, Ohnmacht, Gier, Verzweiflung, Glaube. Und es geht um die unausweichliche Dialektik von Schöpfung und Zerstörung, die jedem erfüllten Verlangen unweigerlich eingeschrieben ist. Sind wir wirklich glücklich, wenn wir wunschlos sind? Welches Leben ist besser: das in unerfüllter Sehnsucht oder das in erfüllter Begierde?

Bei all diesen allgemeingültigen menschlichen Grundfragen ist „Shubeik Lubeik“ dennoch zutiefst in der ägyptischen Kultur verwurzelt. Von der Darstellung der verschiedenen Milieus in Kairos bis hin zur kleinteiligen Darstellung sozialer Hierarchien ist das Werk eine Fundgrube kultureller Spezifika: im arabischen Original mit viel Sprachwitz ausgestattet und voller Alltagsidiome. Dies stellt die Übersetzung vor immense Herausforderungen. Der Titel selbst ist bereits eine Hürde: „Shubeik Lubeik“ ist eine eingängige, rhythmische, bedeutungsgeladene Phrase. Diese Formel ist besonders bekannt aus mündlich überlieferten Geschichten mit Dschinns, die aus einer Lampe oder Flasche erscheinen. Sobald sie befreit werden, sagen sie oft: „Shubeik lubeik, abdi bayn ideik“ „Shubeik Lubeik, dein Diener steht vor dir.“ Das ist also ein rituelles Sprachmuster, das den Beginn der Erfüllung eines Wunsches markiert. Sie steht für Macht über das Unmögliche. Eine direkte deutsche Übersetzung wie „Dein Wunsch ist mir Befehl“ würde sowohl den klanglichen Charme als auch die folkloristische Konnotation zerstören. Die Nicht-Übersetzung des Titels ist daher die eleganteste Lösung, verlangt dem nicht-arabischsprachigen Publikum aber eine erste Annäherung ab.

Der offensichtlichste und wichtigste intertextuelle Bezugsrahmen ist die Sammlung Tausendundeiner Nacht. Das Motiv der Wunschflasche mit einem darin gefangenen Dschinn ist ein Grundpfeiler dieser Erzähltradition. Doch während in den klassischen Geschichten die Wünsche oft dazu dienen, Reichtum zu erlangen, Feinde zu besiegen oder die Liebe zu gewinnen – meist mit einem mehr oder weniger glücklichen Ende – dreht Mohamed die Formel radikal um. In „Shubeik Lubeik“ ist der Wunsch nicht die Lösung, sondern der Ausgangspunkt des eigentlichen Dramas. Daraus erwächst das vielleicht tiefgründigste philosophische Problem des Werks: die Tyrannei der Wahl. In einer Welt begrenzter Möglichkeiten ist das Wünschen ein Akt der absoluten Freiheit, der jedoch, einmal gewährt, eine schier unerträgliche Verantwortung mit sich bringt. Jeder Wunsch ist eine Entscheidung mit unabsehbaren Konsequenzen, ein ethischer Abgrund, in den die Charaktere blicken. Soll man egoistisch oder altruistisch wünschen? Einen materiellen oder einen spirituellen Wunsch äußern? Die Unmöglichkeit, den „perfekten“ Wunsch zu formulieren, ohne ungewollte Nebenfolgen auszulösen, entlarvt den menschlichen Wunsch an sich als unvollkommen und gefährlich. Hierin liegt die größte Stärke Mohameds: Sie dekonstruiert das Märchenmotiv nicht einfach, sondern sie seziert es philosophisch und ironisch. Wo Scheherazade durch das Erzählen von Geschichten ihr Leben und das anderer rettet und damit die narrative Kunst feiert, zeigt Mohamed die Grenzen der Erzählbarkeit von Glück auf. Ihre Charaktere scheitern oft daran, ihre Wünsche in eine kohärente, ungefährliche Formel zu gießen. Der Dschinn ist kein dienstbarer Geist, sondern eine unpersönliche, fast naturgesetzliche Kraft, deren Logik undurchschaubar bleibt. Es geht nicht mehr um das Wunder als heilende Kraft, sondern um seine Kommodifizierung und um ihre Kontrolle in einer modernen, entzauberten Welt.

Die Erzählweise ist dabei keineswegs linear. Mohamed bedient sich einer komplexen, oft nicht-chronologischen Montagetechnik, die Rückblenden, Traumsequenzen und sachorientierte Einschübe wie Tabellen oder Schaubilder geschickt in die Handlung verwebt. Dies zeigt sich auch in der visuellen Darstellung der Wünsche selbst, die nicht als ausströmende Flaschengeister, sondern als kaligraphische Energieströme visualisiert werden. Der einmal ausgesprochene Wunsch entfaltet seine Wirkmacht. Mohameds Stil ist damit eine gelungene Synthese aus traditionellen arabischen visuellen Formen und der dynamischen Sprache des modernen Comics. Die Linienführung ist klar und die Personenzeichnung cartoonhaft, wird aber in den metaphysischen Momenten der Wunscherfüllung expressiv und abstrakt. Besonders bemerkenswert ist der Umgang mit Text und Typografie. Arabische Kalligrafie und ornamentale Muster fließen nahtlos in die Panels ein, wobei Mohamed die Leserichtung je nach Kontext kunstvoll variiert. Die Graphic Novel wird quasi von hinten nach vorn und von rechts nach links im traditionellen arabischen Stil gelesen oder von links nach rechts, wenn es um die eingeschobenen Sachdarstellungen und Erklärungsmuster geht.

Deena Mohamed, geboren 1995 in Ägypten, ist eine ägyptische Illustratorin, Grafikdesignerin und Autorin. Sie wurde erstmals mit „Qahera“ bekannt, einem Webcomic, den sie mit 18 Jahren startete: eine muslimische Superheldin, die Islamophobie und Sexismus bekämpft und soziale Themen in satirischer Form behandelt. Das Werk ging viral und machte sie zu einem festen Namen in der Comicszene. 2017 veröffentlichte sie den ersten Teil von „Shubeik Lubeik“ auf eigene Kosten und gewann damit prompt den Grand Prize und Best Graphic Novel beim Cairo Comix Festival. In der Folge übernahmen Dar al Mahrousa die Veröffentlichung ab 2018/2019/2021 in Ägypten. 2023 erschien die englische Gesamtausgabe in den USA. Mohamed engagierte sich darüber hinaus in zivilgesellschaftlichen Gruppen (z.B. Harassmap) im Bereich ägyptischer Frauenrechte. Ihr Ansatz ist damit tief verwurzelt in ägyptischer Kultur, reflektiert diese aber kritisch in einem stilsicheren Mix aus magischem Realismus und urbaner Alltagssatire.

Diese Balance spiegelt sich letztlich in der Weigerung von „Shubeik Lubeik“, eine einfache Antwort zu geben. Der Comic zwingt den Leser, sich selbst die Frage zu stellen: Was würde ich mir wünschen? Deena Mohamed anerkennt die quälende Unmöglichkeit einer befriedigenden Antwort. Indem sie dabei die Wunscherfüllung auch in den Alltag der kleinen Leute und der Marginalisierten einbettet, politisiert sie die Frage nach Glück. Es geht nicht mehr um abstrakte Metaphysik, sondern ebenso um die Frage nach der (Un)Möglichkeit von konkreter Befreiung von inneren Zwängen, von Armut und von Ungerechtigkeit. Aber ist so ein utopischer Zustand in dieser Welt möglich und überhaupt wünschenswert? Oder sind wir letztlich alle nur dumme Esel, die sich eine Menschengestalt gewünscht haben?

Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!

Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!