L'économie du désir et la malédiction de sa réalisation

schreiber & leser

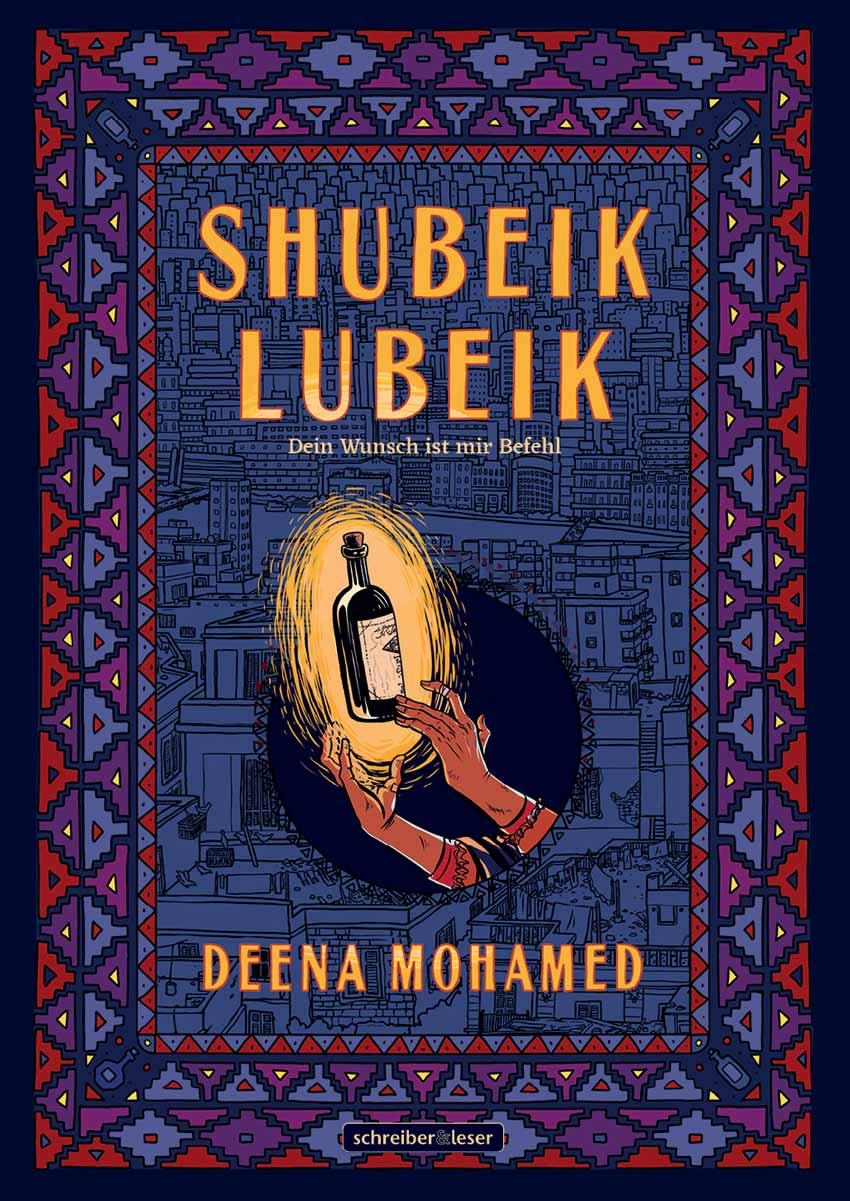

schreiber & leserDeena Mohamed | Shubeik Lubeik | Éditions Schreiber & Leser | 528 pages | 39,95 EUR

C'est déjà sacrément difficile de faire des souhaits ! Plus un souhait est simple, plus son essence est banale, moins il satisfait le désir qui le sous-tend. Et plus son accomplissement est puissant, plus la malédiction de son accomplissement se retourne inévitablement contre lui. Si nous souhaitons par exemple une richesse infinie, cela soulève la question de savoir à quoi elle sert si tout cet argent ne nous rend pas heureux. Mais si nous souhaitons un bonheur permanent, il suffit d'imaginer ce scénario maudit : comment, rayonnants de ce même bonheur, nous expliquons à une assemblée endeuillée et irritée combien la perte cruelle d'un être cher nous rend infiniment heureux. Pouvons-nous vivre un bonheur permanent dans un monde qui a échoué et où les gens sont malheureux ? Que faut-il donc souhaiter lorsque, comme dans les contes de fées, on a précisément ce souhait puissant en suspens ? Quel est exactement ce souhait qui rend tout bon, qui nous est promis par un button dans les contes de Grimm, scellé dans une lampe de la tradition arabe des Mille et une nuits ou bouché dans une bouteille de vin ? C'est en effet ce que nous raconte l'artiste égyptienne Deena Mohamed dans son œuvre graphique monumentale "Shubeik Lubeik", avec un sens de l'observation presque impitoyable.

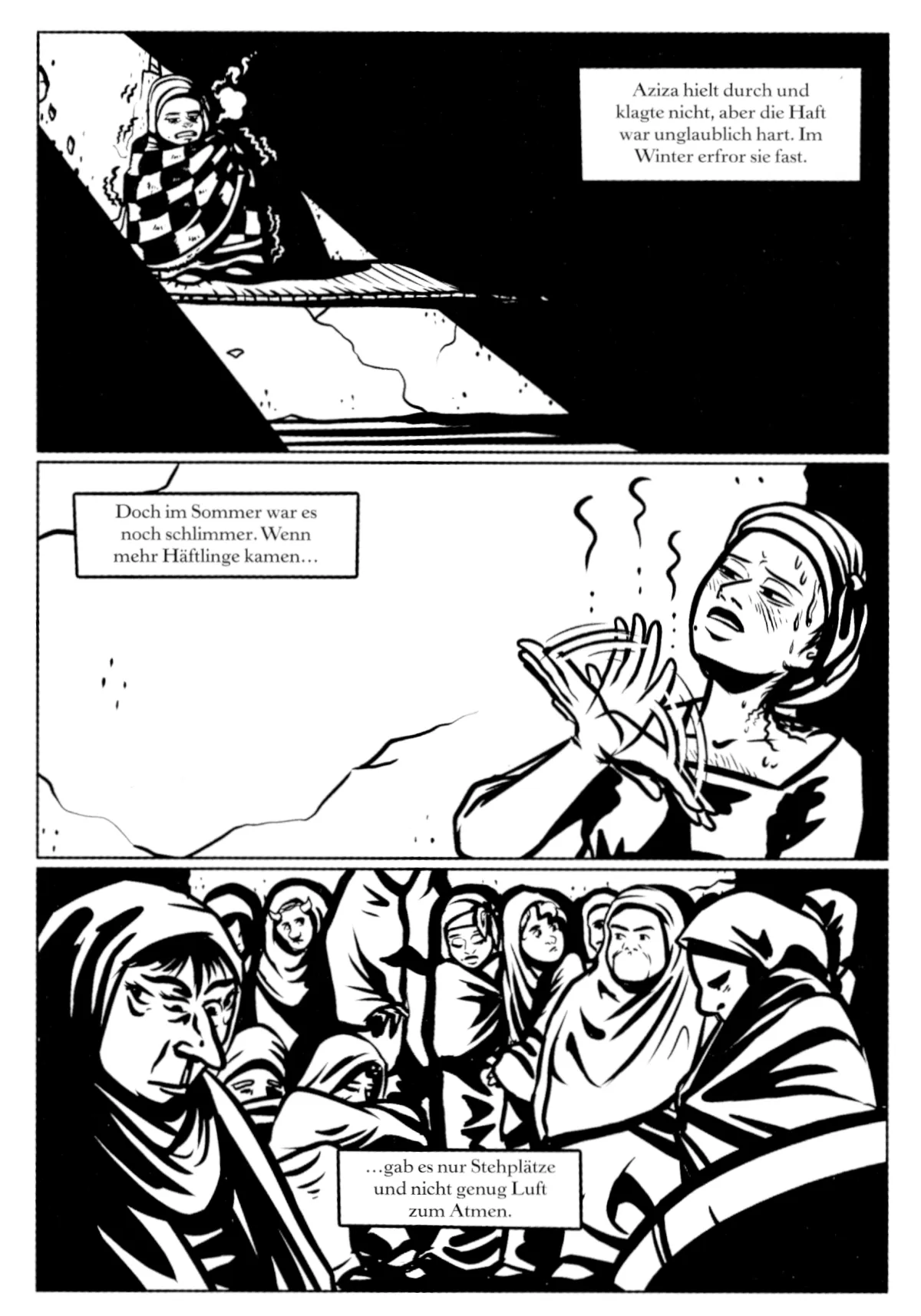

Deena Mohamed structure son épopée de manière cohérente comme une trilogie, articulée autour de trois parties consacrées chacune à l'un des trois protagonistes : Le lien de l'intrigue est Shokry. Il est propriétaire de trois bouteilles contenant chacune un vœu, qu'il a reçues en récompense de travaux de fouilles effectués dans sa jeunesse. En tant que musulman pratiquant, il ne peut rien en faire, car sa religion lui interdit de vouloir contrôler son destin par une telle idolâtrie. Il veut donc vendre les souhaits pour sauver son petit commerce de la faillite. Sa première cliente est Aziza, une pauvre veuve qui pleure la perte de son mari, un bon à rien, décédé dans un accident de voiture. Au cours de quatre années de travail infatigable, elle a littéralement économisé l'argent nécessaire à l'achat de la bouteille de souhaits. Le deuxième client est Nour, un étudiant riche mais léthargique et en proie à un manque d'estime de soi, qui risque de gâcher sa vie entre la fuite du monde et les séances de thérapie. Mais il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie. Et puis il y a Shokry, le propriétaire d'un kiosque, conservateur sur le plan religieux, qui essaie de faire face à la perte progressive de ses modestes moyens de subsistance en travaillant dur. Mais il doit constater qu'il perd de plus en plus de moyens économiques. Il se défend néanmoins d'utiliser la troisième bouteille à souhaits comme solution simple à ses problèmes.

Cette disposition triadique n'est pas du tout arbitraire, mais remonte à la signification magique du chiffre trois et reflète en même temps la répartition hiérarchique des bouteilles à souhaits : Il existe ainsi des souhaits de troisième, deuxième et première classe, les premiers étant faibles et peu fiables, les seconds presque tout-puissants. Le thème central est donc justement ce pouvoir - pas seulement celui du génie qui réalise le vœu - mais surtout le regard sur les structures qui régulent l'accès à ce pouvoir. Mohamed conçoit un système bureaucratisé jusqu'à l'absurde : un ministère du désir certifie et régule les bouteilles, contrôle leur commerce et taxe leur utilisation. Il s'agit d'une allégorie cinglante d'un Etat qui contrôle les moyens de subsistance de ses citoyens, mais ne veille pas à leur bien-être. Par sa défaillance, l'Etat provoque des désirs socio-économiques et contrôle / régule ensuite simultanément leur réalisation. Il en résulte une économie du désir, un reflet des processus économiques capitalistes réels : les désirs deviennent des marchandises dont la valeur dépend de leur rareté et de leur puissance. Dans un monde qui ressemble au nôtre jusque dans les détails quotidiens les plus gris, la réalisation des désirs est réelle, mesurable, classifiée et, c'est le point décisif, achetable. Mis en bouteille, certifié par une bureaucratie d'Etat, négocié sur un marché, le désir devient une marchandise ultime et, par là même, une loupe à travers laquelle se concentre notre désir le plus intime : il est question de pouvoir, d'impuissance, d'avidité, de désespoir, de foi. Et il s'agit de l'inévitable dialectique de la création et de la destruction, qui est inévitablement inscrite dans chaque désir satisfait. Sommes-nous vraiment heureux lorsque nous sommes sans désirs ? Quelle vie est meilleure : celle du désir inassouvi ou celle du désir assouvi ?

Malgré toutes ces questions humaines fondamentales et universelles, "Shubeik Lubeik" est profondément enraciné dans la culture égyptienne. De la représentation des différents milieux du Caire à la description détaillée des hiérarchies sociales, l'œuvre est une mine de spécificités culturelles : dans l'original arabe, elle est dotée de beaucoup d'humour et regorge d'idiomes quotidiens. Cela pose d'immenses défis à la traduction. Le titre lui-même est déjà un obstacle : "Shubeik Lubeik" est une phrase accrocheuse, rythmée et chargée de sens. Cette formule est particulièrement connue dans les histoires de tradition orale mettant en scène des djinns qui apparaissent d'une lampe ou d'une bouteille. Dès qu'ils sont libérés, ils disent souvent : "Shubeik lubeik, abdi bayn ideik" "Shubeik Lubeik, ton serviteur est devant toi". Il s'agit donc d'un modèle de langage rituel qui marque le début de la réalisation d'un souhait. Elle représente le pouvoir sur l'impossible. Une traduction française directe telle que "Ton souhait est un ordre pour moi" détruirait à la fois le charme sonore et la connotation folklorique. La non-traduction du titre est donc la solution la plus élégante, mais elle exige du public non arabophone une première approche.

Le cadre de référence intertextuel le plus évident et le plus important est le recueil des Mille et une nuits. Le motif de la bouteille à souhaits avec un djinn prisonnier à l'intérieur est l'un des piliers de cette tradition narrative. Mais alors que dans les histoires classiques, les vœux servent souvent à obtenir des richesses, à vaincre des ennemis ou à gagner l'amour - généralement avec une fin plus ou moins heureuse - Mohamed renverse radicalement la formule. Dans "Shubeik Lubeik", le désir n'est pas la solution, mais le point de départ du drame proprement dit. De là naît peut-être le problème philosophique le plus profond de l'œuvre : la tyrannie du choix. Dans un monde aux possibilités limitées, le désir est un acte de liberté absolue, mais qui, une fois accordé, implique une responsabilité presque insupportable. Chaque souhait est une décision aux conséquences incalculables, un abîme éthique dans lequel les personnages sont plongés. Faut-il souhaiter de manière égoïste ou altruiste ? Formuler un souhait matériel ou spirituel ? L'impossibilité de formuler le souhait "parfait" sans déclencher des conséquences secondaires indésirables dévoile le souhait humain en soi comme imparfait et dangereux. C'est là que réside la plus grande force de Mohamed : elle ne déconstruit pas simplement le motif du conte, mais le dissèque de manière philosophique et ironique. Là où Shéhérazade sauve sa vie et celle des autres en racontant des histoires, célébrant ainsi l'art narratif, Mohamed montre les limites de la possibilité de raconter le bonheur. Ses personnages échouent souvent à couler leurs désirs dans une formule cohérente et sans danger. Le djinn n'est pas un esprit serviable, mais une force impersonnelle, presque une loi de la nature, dont la logique reste impénétrable. Il ne s'agit plus du miracle en tant que force de guérison, mais de sa marchandisation et de son contrôle dans un monde moderne désenchanté.

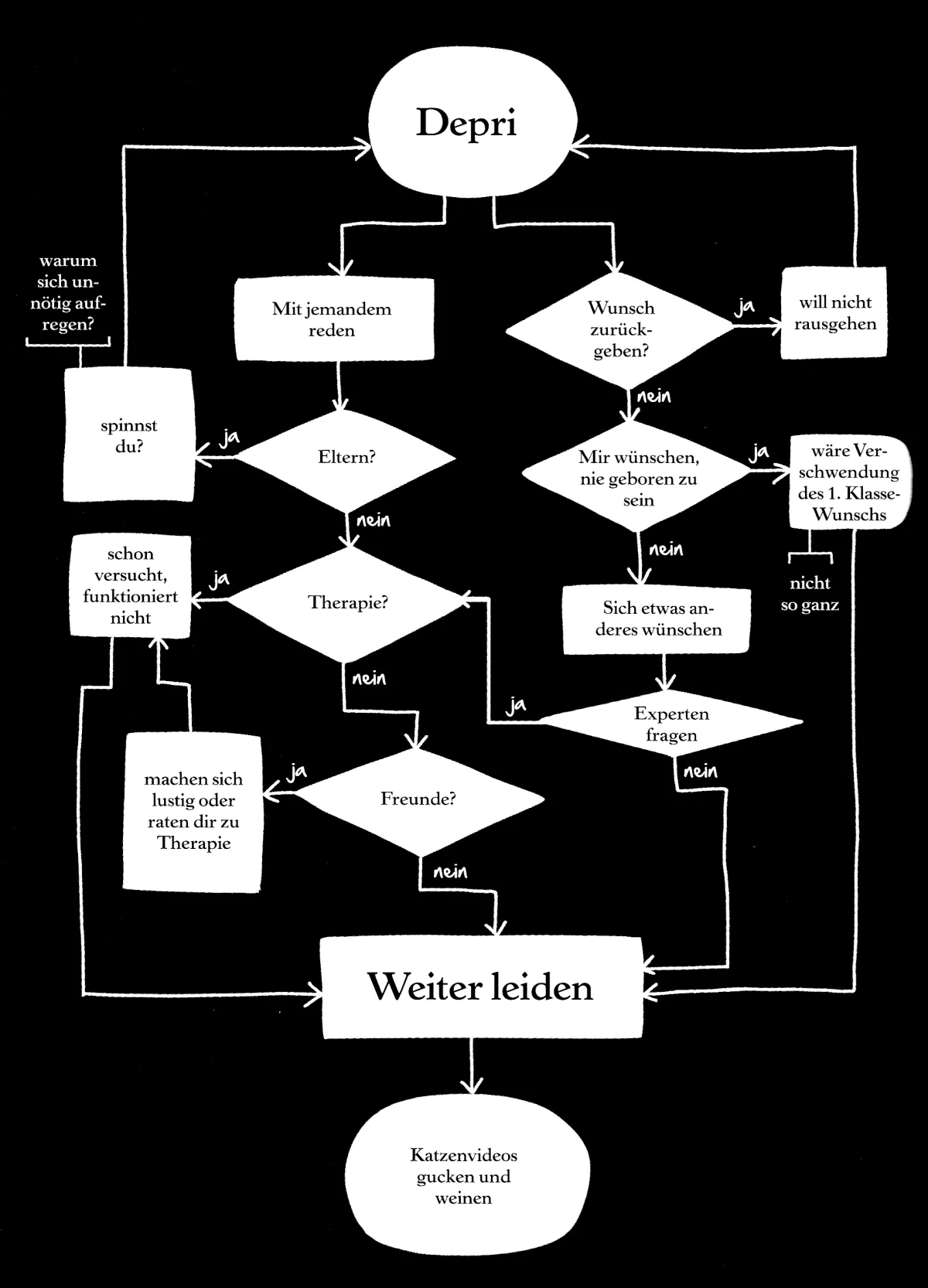

La narration est loin d'être linéaire. Mohamed utilise une technique de montage complexe, souvent non chronologique, qui mêle habilement à l'action des flash-back, des séquences de rêve et des inserts factuels tels que des tableaux ou des graphiques. Cela se manifeste également dans la représentation visuelle des souhaits eux-mêmes, qui ne sont pas visualisés comme des génies s'échappant de leur bouteille, mais comme des flux d'énergie calligraphiés. Une fois exprimé, le souhait déploie sa puissance. Le style de Mohamed est ainsi une synthèse réussie entre les formes visuelles arabes traditionnelles et le langage dynamique de la bande dessinée moderne. Les lignes sont claires et le dessin des personnages est cartoonesque, mais il devient expressif et abstrait dans les moments métaphysiques de la réalisation du vœu. L'utilisation du texte et de la typographie est particulièrement remarquable. La calligraphie arabe et les motifs ornementaux s'intègrent parfaitement dans les panneaux, Mohamed faisant varier avec art le sens de lecture en fonction du contexte. Le roman graphique se lit pour ainsi dire de l'arrière vers l'avant et de droite à gauche dans le style arabe traditionnel ou de gauche à droite lorsqu'il s'agit des présentations factuelles et des modèles explicatifs insérés.

Deena Mohamed, née en 1995 en Egypte, est une illustratrice, graphiste et auteure égyptienne. Elle s'est fait connaître pour la première fois avec "Qahera", un webcomic qu'elle a lancé à l'âge de 18 ans : une super-héroïne musulmane qui combat l'islamophobie et le sexisme et traite de sujets sociaux sous une forme satirique. L'œuvre est devenue virale et a fait d'elle un nom incontournable sur la scène de la bande dessinée. En 2017, elle a publié à ses frais la première partie de "Shubeik Lubeik", qui a rapidement remporté le Grand Prix et le Meilleur roman graphique au Cairo Comix Festival. Par la suite, Dar al Mahrousa a repris la publication en Egypte à partir de 2018/2019/2021. En 2023, l'édition complète en anglais a été publiée aux Etats-Unis. Mohamed s'est en outre engagé dans des groupes de la société civile (par exemple Harassmap) dans le domaine des droits des femmes égyptiennes. Son approche est donc profondément enracinée dans la culture égyptienne, mais elle la reflète de manière critique dans un mélange stylistique sûr de réalisme magique et de satire urbaine du quotidien.

Cet équilibre se reflète finalement dans le refus de "Shubeik Lubeik" de donner une réponse simple. La bande dessinée oblige le lecteur à se poser lui-même la question : Qu'est-ce que je souhaiterais ? Deena Mohamed reconnaît l'impossibilité angoissante d'une réponse satisfaisante. Ce faisant, en inscrivant la réalisation du souhait également dans le quotidien des petites gens et des marginalisés, elle politise la question du bonheur. Il ne s'agit plus d'une métaphysique abstraite, mais tout autant de la question de l'(in)possibilité d'une libération concrète des contraintes intérieures, de la pauvreté et de l'injustice. Mais un tel état utopique est-il possible et même souhaitable dans ce monde ? Ou ne sommes-nous finalement que des ânes stupides qui ont souhaité prendre forme humaine ?

Ce texte vous a plu ? Alors soutenez notre travail de manière ponctuelle, mensuelle ou annuelle via l’un de nos abonnements !

Vous ne voulez plus manquer aucun texte sur Literatur.Review ? Alors inscrivez-vous ici !