Extranjeros

Es verano en el hemisferio sur e invierno en el norte, y durante el mes de febrero, Literature.Review los reúne, publicando relatos no traducidos o inéditos del norte y el sur de nuestro globo.

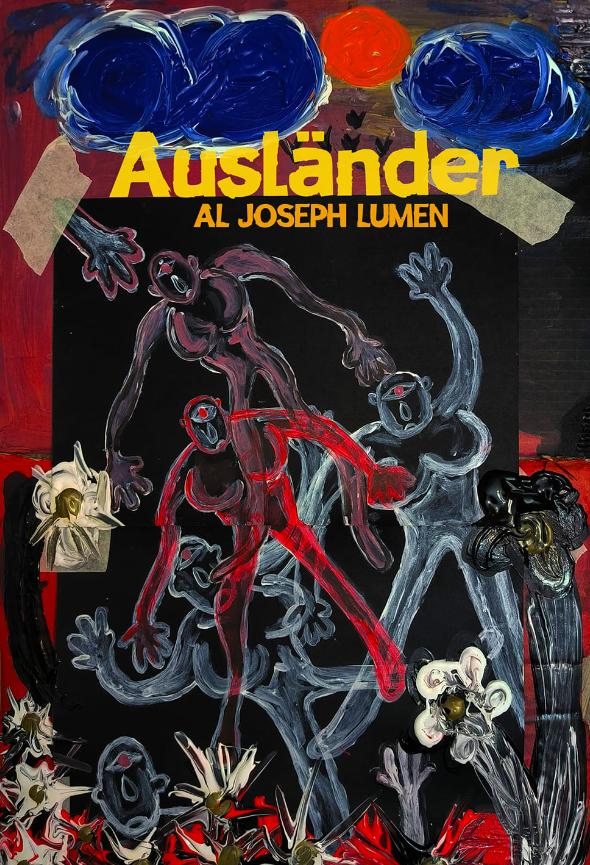

Al Joseph Lumen es un ensayista filipino que vive actualmente en Alemania. Sus escritos han aparecido en numerosas antologías, entre ellas en ANI, del Centro Cultural de Filipinas, y en la revista Liwayway. Por su ensayo Auslander: Mga Danas sa Alemanya, obtuvo el 2º puesto en los premios Carlos Palanca Memorial Awards 2023 y recibió el premio Best Book Non-Fiction en los premios Migration Advocacy and Media Awards 2025.

Finge hasta que sepas

Era mi primer día como auxiliar de enfermería en Alemania y tenía las manos empapadas de sudor. No tenía experiencia en cuidados geriátricos, acababa de empezar a estudiar alemán... ¿cómo no iba a estar nervioso? Arlene me dijo: «Ánimo, Babe. Tú puedes. Si no sabes algo, pregunta sin más».

Pero era más fácil decirlo que hacerlo. El trabajo era un gran reto para mí, básicamente porque todo era en alemán. ¿Cómo iba a preguntar a un colega alemán si ni siquiera sabía cómo formular la pregunta su idioma? Así que me limité a asentir. Sí, eso fue lo que hice.

En cuanto llegué a la residencia, busqué inmediatamente la máquina de café. Había oído decir a los otros cuidadores que siempre toman café por la mañana durante la reunión de relevo, donde los compañeros del turno de noche informan de lo sucedido durante su turno. Cuanto más me acercaba a la sala de reuniones, más se ralentizaba mi paso. Escuché sus voces... y entré en pánico. Al entrar en la sala, sonreí ampliamente y dije: «¡Buenos días!» Todas las miradas se fijaron en mí. Pasara lo que pasara, no quería que notaran lo nervioso que estaba. Poco después, comenzó la reunión, y me pregunté seriamente: «¿Estoy en el lugar adecuado? ¿De verdad podré hacer esto?» Me devané los sesos para entender al menos el contexto, pero fue en vano. Cuando los demás se levantaron, yo también me levanté. Cada uno se dedicó a lo suyo: unos fueron a fumar, otros al ordenador. Nadie me dijo lo que tenía que hacer. Me hubiera gustado decir: «¿Hola? ¡Yo también estoy aquí! ¡Yo también soy humano!»

Así que llamé a Arlene: «Babe, ¿qué hago? Aquí nadie me explica nada». Ella me aconsejó: «Tú ve habitación por habitación, limpia, cambia pañales, pon ropa limpia y lleva a la gente a desayunar».

Es en momentos así cuando te das cuenta de que, al final, la única persona que te puede ayudar eres tú mismo. Si nadie te guía, tu potencial oculto acaba saliendo a la luz.

xyz

xyzAl Joseph Lumen | Auslander: Mga Danas sa Alemanya | Balangay Books | 186 páginas | 750 PHP

Podéis llamarme presumido, pero cada vez que lo recuerdo me siento un poco orgulloso. Conseguí levantar solo a una anciana postrada en la cama que pesaba tres veces más que yo y pasarla a una silla de ruedas. No está mal, ¿verdad? Pero no, no fue un milagro de fuerza, fue pura tensión nerviosa. Lo hice durante quince días, hasta que un día Arlene me preguntó: «¿Por qué cargas con la señora Gertisch tú solo? ¿No sabes que hacen falta tres personas para moverla? Tu espalda, Aljo, ¡ay, Dios mío!» Desde entonces, siempre pedí ayuda.

Cuando trabajaba en el centro de llamadas de BPO, a menudo nos decían: Fake it till you make it. Nunca supe muy bien qué significaba. ¿Debo fingir ser otra persona? ¿Fingir que sé algo, aunque no tenga ni idea? Pero, después de todo, eso es exactamente lo que hice: cuando ayudaba a un cliente, fingía que me estaba dejando la piel en el problema cuando, en realidad, me limitaba a leer paso por paso las instrucciones de la pantalla. Añadía un poco de dramatismo, como si me estuviera esforzando al máximo, y los clientes quedaban satisfechos.

Una vez, alguien llamó porque no podía encender su lujoso Motorola Razr.

«¿De qué color es el suyo, Sr. Brown?»

«Negro».

«Genial, yo tengo el rojo. Apaguémoslo los dos y volvámoslo a encender juntos».

En realidad, yo solo tenía un viejo Nokia 3210 con 30 pesos de saldo... y las teclas ya estaban medio borradas.

En otra ocasión, me invitaron a un evento. Le dije al organizador: «Yo no hago spoken word, señora. Pero conozco a alguien: ¿quiere que le envíe su cuenta de Facebook?»

«No hace falta que haga spoken word: basta con que hable de sus textos».

Cuando llegué allí, me anunciaron de repente: «Es usted el siguiente para el spoken word».

Sentí como si alguien me hubiese echado un cubo de agua helada. El tema era el periodismo, y ahí estaba yo, como recitador de spoken word. La sala estaba llena: eran las jornadas de recepción de la universidad. Busqué con la mirada a la profesora que me había invitado y, sin acritud, me entraron unas ganas locas de arrancarle la cabeza. ¡Le había dicho que yo no hacía esas cosas! No tenía escapatoria, así que improvisé.

Divagué, añadí un poco de teatro y, mira por dónde, al final la gente aplaudió. Aún me sonrojo cuando lo recuerdo, porque eso es exactamente lo que odio: parecer estúpido y a la vez seguro de mí mismo... ¡es horrible! Pero supongo que así son las cosas: cuando ya estás en el ajo, sigues adelante. Y a veces, la gente incluso aplaude.

Pero, para ser sinceros, creo que el profesor me eligió por ahorrarse el dinero, porque yo no cobraba mis honorarios. Después de aquello, no salí de casa en una semana, por la vergüenza.

(1) Chaka Doll es una expresión coloquial filipina derivada de la palabra «chaka», un término del argot para designar algo feo, poco atractivo o vergonzoso. En la cultura popular filipina, «chaka doll» suele referirse a una persona (generalmente mujer) que lleva un maquillaje excesivo o viste de forma extravagante, y es percibida como de mal gusto o exagerada.

Mi compañera diaria en la residencia era Chaka Doll (1) —así llamaban a Glenda mis compatriotas filipinos. Por mucho que me esforzara, apenas la entendía, incluso después de años. Solo nos apañábamos cuando me hacía señas. Una vez me ordenó que limpiara y volviera a vendar la herida del paciente de la habitación 102. La última vez que yo había puesto un vendaje había sido en un campamento de boy scouts en la escuela primaria, pero me limité a asentir. Respondía a todo lo que me decía con un «sí». Tal vez por eso era su subordinado favorito: nunca le llevaba la contraria.

Pero un día me pidió que conectara el oxígeno de un paciente. Ahí se me cayó la máscara. El paciente se impacientó: «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me enciendes el oxígeno? ¿Es que no piensas?» «¿No piensas? ¿No piensas?», retumbó su voz. Fue como una bofetada. Casi me dieron ganas de tirar al viejo de la cama. Era como cuando decíamos en casa: «¡Usa el cerebro!» De mala gana, llamé por radio a Chaka Doll: «Hola, ¿puedes ayudarme, por favor?»

«¿Con qué?»

«Con... el... Sauerkraut».

Me explicó algo durante lo que me parecieron siglos —demasiado rápido, demasiado complicado. Luego preguntó: «¿Lo has entendido?» «Sí», mentí. Lo intenté de nuevo, y el paciente gritó aún más fuerte: «¡¿ES QUE NO PIENSAS?!»

Volví a llamar por radio:

«Hola, lo siento... no sé... Sauerkraut... eh... turn on».

Ya podía oír sus pesados pasos. Presionó con fuerza los botones del equipo de oxígeno. Me miró y me reprendió. Ella y el paciente se aliaron contra mí. Chaka Doll dijo algo como «Sauerkraut», luego «Sauerstoff». No entendí nada.

Cuando llegué a casa, Arlene me dijo: «Chaka Doll te echó la bronca, ¿verdad?», preguntó con cierta sorna. Glenda le había escrito diciéndole que debía aprender alemán y que, si no sabía algo, no debía decir que lo sabía, que siempre podía decir que no.

En casa, mostré mi indignación, levantando la voz: «¡No tengo ni idea de cómo va el Sauerkraut, por qué hay que pulsar tantos botones!»

Arlene añadió que Glenda se partía de risa porque no paraba de decir «Sauerkraut». Entonces Arlene me enseñó qué era Sauerkraut.

«Babe, esto es Sauerkraut, y esto es Sauerstoff».

Sauerkraut es chucrut, repollo encurtido, y Sauerstoff es una máquina de oxígeno. No tenía ni la más remota idea. Con el tiempo, pude demostrar mis habilidades a Glenda. Quería que viera que mi alemán iba mejorando.

Desde entonces, practiqué el idioma con especial empeño, sobre todo con el Sr. Bader, un paciente muy amable que siempre estaba sonriendo. Resultaba fácil hablar con él.

Llamaba a su puerta: «¡Buenos días, señor Bader!»

«¡Buenos días!»

«¿Ha dormido bien?»

«Sí».

«¿Ha tenido dulces sueños?»

«Sí».

La misma escena todas las mañanas, y siempre tenía en el pañal una obra de arte del tamaño de una boñiga de vaca. Antes de limpiarle, le preguntaba educadamente: «¿Bis su Stuhl?», que yo pensaba que significaba «¿Ha hecho de vientre?». Siempre asentía amablemente.

Hasta que mi colega Rochel entró y me preguntó entre risas: «¿Qué es eso de Bis su Stuhl? Si Chaka Doll te oye, estás jodido».

«¿Por qué? Sólo le estoy preguntando si ya... bueno, ya sabes».

«No, le estás preguntando si él es una mierda».

El señor Bader nos observaba en silencio mientras llorábamos de risa junto a su cama.

+++

Alguien se ha ido

Ayer viví por primera vez la muerte de un paciente. Como un pájaro que se posa en mi hombro, de repente me asaltaron los recuerdos de Lolo Mike y Lolo David, historias que ya he contado en otro libro.

Para mi colega, que también era filipina, también fue su primera vez. Ninguno de los dos sabíamos qué hacer. Arlene ya me había dicho que habían pedido a los familiares de la señora Zimmerman que vinieran a verla. Sonaba a despedida. Ya le habían administrado morfina.

«¿Morfina? ¡Pero si esto es algo muy fuerte, es para los enfermos de cáncer!», dije sorprendido. Al parecer, se le había inflamado el glúteo y finalmente se le había abierto: supuraba un líquido. Arlene pensó que era orina que se había acumulado allí, justo en el punto cercano a... bueno, allí abajo. No era de extrañar que la habitación oliera así cuando le llevé la comida el día anterior. Abrí la ventana de par en par.

Nunca olvidaré a esa anciana. Fue una de las primeras pacientes que atendí en mi primer día de trabajo. Ya por entonces, no podía levantarse y se pasaba el día en la cama. Una enfermera alemana me enseñó a prepararle el desayuno y, aunque no entendía nada de lo que decía, podía interpretar sus gestos. Todas las mañanas, dijo, había que darle a la Sra. Zimmerman pan para mojar en el café. Y chocolate. Lo pedía una y otra vez en voz baja pero firme: «Chocolate, chocolate, un chocolate». Debajo del armario guardaba pequeños tesoros: chocolatinas y tabletas de todo tipo. A veces me sentía tentado de coger una para mí.

Arlene me contó que la Sra. Zimmerman solía tener bastante movilidad. Podía caminar, conversar e incluso hacer planes. En una ocasión dijo que una vez que estuviéramos todos aquí —Arlene, yo, tal vez incluso Isla— quería conocer a la niña y regalarle chocolate. Pero eso nunca ocurrió. Un día se cayó. La llevaron de urgencia al hospital y cuando regresó, casi un mes después, no era más que una sombra de lo que había sido.

«Antes estaba como un roble, Babe», dijo Arlene. «Me sorprendió lo delgada que se puso de repente». No es de extrañar que apenas me atreviera a moverla al principio: un movimiento en falso y podrían haberme culpado de su muerte.

De haber sido una anciana corriente en Filipinas, probablemente habría muerto hacía mucho tiempo. Allí, suele ser el dinero lo que prolonga la vida: la medicación es cara. Y aquí, irónicamente, hoy he visto cómo empaquetaban la medicación que le quedaba. Marcas caras, preparados costosos. Pensé: «maldita sea, envíen esto a mi país, hay mucha gente a la que le vendría bien».

Cuando se le abrió el glúteo, se pensó en operar. Pero el médico dijo: «¿Para qué? Es demasiado vieja. No sobreviviría». Debía de tener ya más de ochenta años.

Ayer estuve de guardia con Rochel, que viene de Zamboanga y habla chavacano. «Aljo, sobrevivirá hasta mañana», me dijo. Pero sentí que algo había cambiado. La Sra. Zimmerman respiraba con dificultad, como si tuviera algo atascado en la garganta, ¿serían flemas? En Alemania no se puede aspirar así como así, antes tiene que autorizarlo el médico. Y probablemente diría: «¿Para qué?» Así que le subimos las almohadas para que no se ahogara con su propia flema.

Rochel se inclinó hacia ella: «Sra. Zimmerman, ¿está bien?» No hubo respuesta. Yo lo intenté con un: «¿Le apetece un trocito de chocolate?» De nuevo, no hubo respuesta, solo una respiración profunda y estertórea. Le tomamos la tensión.

«Espero que no se nos muera», murmuró Rochel.

Unos minutos más tarde, volvimos a su habitación. Me di cuenta enseguida: estaba demasiado callada. Miramos: tenía los ojos abiertos, pero no se percibía su respiración. Un escalofrío me recorrió la espalda. Salimos corriendo.

«¡Tío, Aljo, qué susto!», exclamó Rochel.

«Ven, tenemos que volver, probablemente esté muerta».

Reí nervioso, pero el corazón me iba a mil por hora. Nos pusimos guantes y volvimos a entrar. No había pulso.

Nos miramos.

En ese instante, sentí algo que es difícil de describir. Un silencio extraño.

Llegaba de fuera el trino de los pájaros, en la televisión parloteaba algún programa, las voces zumbaban en el pasillo, y sin embargo: un silencio profundo, imposible de ignorar. Tan silencioso, que incluso el ruido dejaba de ser ruido.

Susurré para mis adentros: «Alguien se ha ido».

+++

¿Le ha gustado este texto? Apoye nuestro trabajo con una contribución única, mensual o anual a través de una de nuestras suscripciones.

¿No quiere perderse ningún texto de Literatur.Review? Suscríbase aquí a nuestro boletín informativo.

Estos textos forman parte de las memorias Ausländer: Mga Danas sa Alemanya, que ganaron el Mejor Libro de No Ficción en los Premios 2025 de Defensa de la Migración y Medios de Comunicación. Ausländer: Mga Danas sa Alemanya es una colección de ensayos personales que relatan la vida del autor como trabajador inmigrante filipino en Alemania. También es una memoria personal de las vicisitudes de una familia filipina a través del aislamiento de la pandemia y el difícil trabajo que llevan a cabo en una residencia de ancianos. Trata temas como el deseo de pertenencia, la superación de la distancia y la búsqueda incansable de un hogar lejos del hogar. Adaptación al español basada en la traducción al alemán del filipino realizada por Elmer Castigador Grampon.

La versión original filipina puede descargarse aquí: