Der Mythos und das Mitgefühl

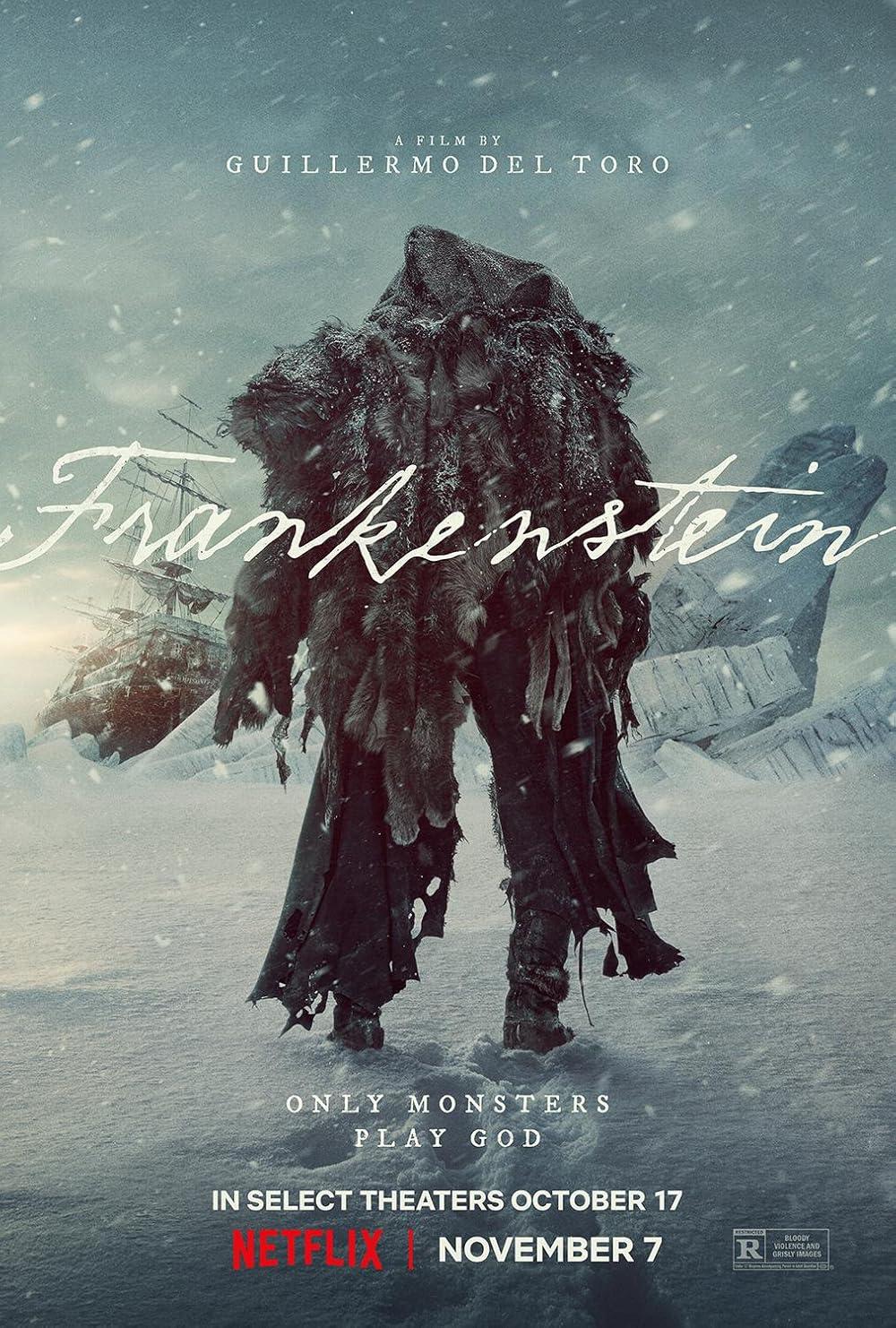

Netflix

NetflixGuillermo del Toro | Frankenstein | 2025 | USA

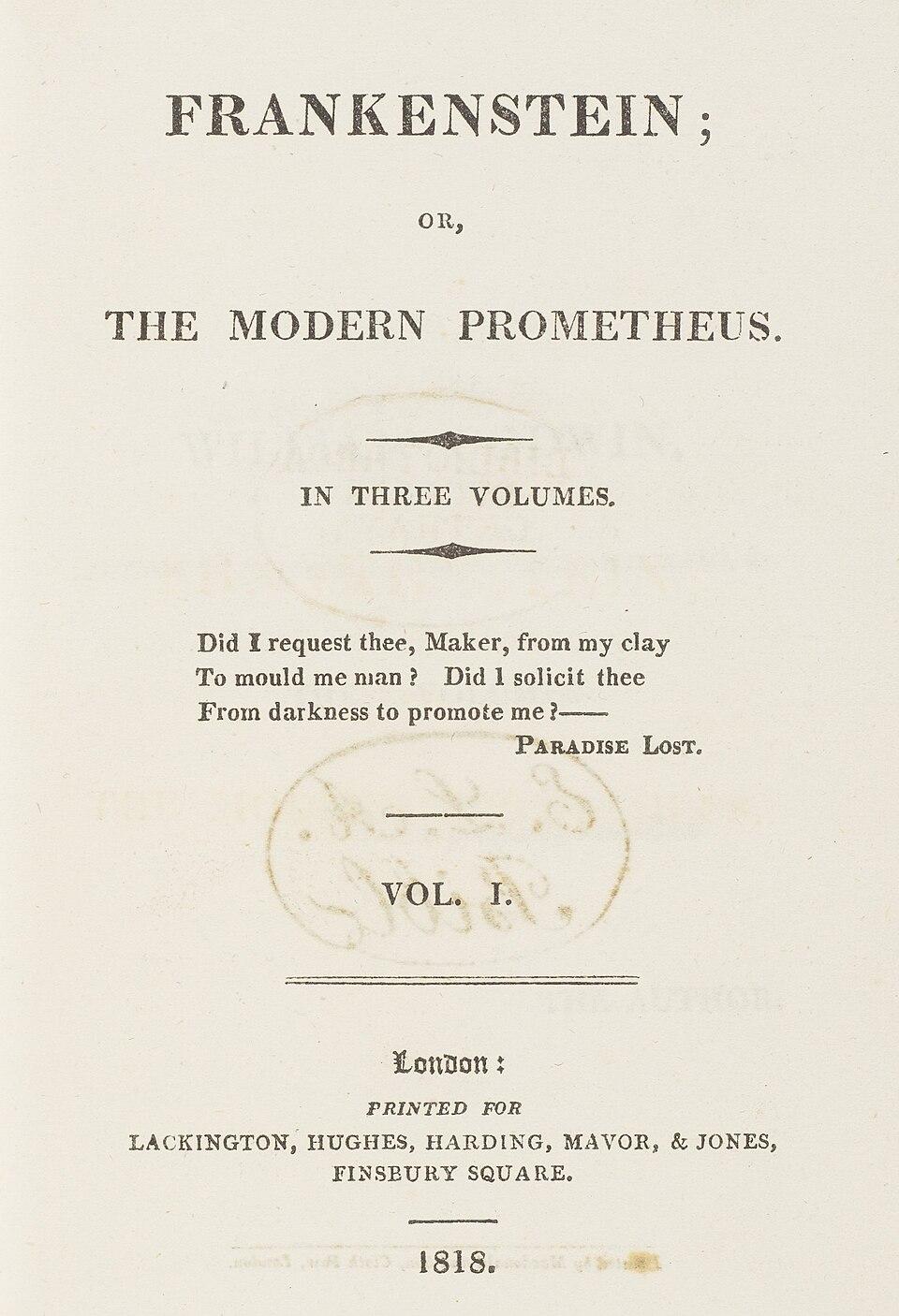

Es gibt Stoffe, die wie Sedimente eines kollektiven Bewusstseins abrufbar sind. Man kann sie nicht neu erfinden – nur neu beleben. Und wer wäre dafür geeigneter als Guillermo del Toro, der große Restaurator der Monster, der Anthropologe des Andersseins? Schon bei seinem Pinocchio (2022) fragte man sich, warum es eine weitere Version dieses totinszenierten Märchens des italienischen Autors Carlo Collodi braucht – bis del Toro uns eines Besseren belehrte. Nun also Frankenstein nach Mary Shelleys 1818 erschienen Roman Frankenstein; or, The Modern Prometheus. Ein Motiv, das wie kein anderes erschöpft, überinszeniert, zitiert und parodiert scheint. Und doch gelingt del Toro etwas sehr Überraschendes: Er reanimiert nicht nur das Monster, sondern den Mythos selbst.

Über hundert filmische Adaptionen zählt die Filmgeschichte, von der ersten, kaum zwölf Minuten langen Edison-Version aus dem Jahr 1910 über James Whales kanonische Frankenstein-Verfilmung von 1931 mit Boris Karloff als ikonischem Geschöpf bis zu Kenneth Branaghs barocker, hyperventilierender Mary Shelley’s Frankenstein-Adaption von 1994. Dazu die britische Hammer-Ära mit Peter Cushing und Christopher Lee, Mel Brooks’ bizarre Parodie Young Frankenstein (1974) und die unzähligen Travestien, Remakes und Animationen, die bis zu Tim Burtons melancholischem Frankenweenie (2012) reichen. Selbst Yorgos Lanthimos’ Poor Things hat, mit seiner grotesken Emanzipationsparabel, dem Frankenstein-Mythos zuletzt noch einmal ein feministisches Update verpasst. Man hätte also meinen können, der letzte Sargnagel sei eingeschlagen.

Aber del Toro hat Geduld. Seit 2007 träumte er davon, Shelleys Roman zu verfilmen. Er wartete auf die »richtigen Umstände«, auf das reife Werk, auf die notwendige emotionale Dringlichkeit. Jetzt, fast zwei Jahrzehnte später, ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Und wie schon Pinocchio bei del Toro keine Kinderbuchadaption mehr ist, so ist del Toros Frankenstein kein Horrorfilm im klassischen Sinne mehr, sondern eine Milton’sche Tragödie, wie del Toro selbst sagt – ein religiöses, zutiefst persönliches Bekenntniswerk über Schöpfung, Schuld und Scham.

Oscar Isaac spielt Victor Frankenstein als manisch-sensiblen Demiurgen, der nicht die Welt verändern, sondern den Tod besiegen will. Sein Labor ist Kathedrale und Folterkammer zugleich, ein Ort der Transzendenz, an dem der Mensch Gott spielt bzw. ihn herausfordert. Christoph Waltz verkörpert Heinrich Harlander, den reichen Gönner, der Frankensteins Experimente finanziert – ein kalter Zyniker mit jener unerschütterlichen Selbstgewissheit derer, die meinen, ihr Geld könne Unsterblichkeit kaufen. Del Toro schlägt hier eine erstaunlich gegenwärtige Brücke: Harlander ist der Prototyp des Musk’schen Silicon-Valley-Milliardärs, der sich im Labor seine eigene Zukunft züchten lässt. Künstliche Intelligenz wird so zur moralischen Fortsetzung von Frankensteins Hybris – der alte Traum vom ewigen Leben in der digitalen Variante. Doch natürlich sind das nur Momente, kehrt del Toro genauso schnell aus der Zukunft zurück, um wieder in seiner manisch-depressiven, ja fast schon dark-romance-artig ausgeleuchteten Vergangenheit des mittleren 19. Jahrhunderts zu landen, die sich natürlich auch erzählerisch genauso weit vom Original entfernt, wie er es schon in Pinocchio getan hat.

Wikimedia Commons

Wikimedia CommonsMary Shelley | Frankenstein; or, The Modern Prometheus | 1818 | 280 Seiten

Auch in Frankenstein arbeitet Guillermo del Toro sehr dezidiert mit Abweichungen: So verlagert sein Film-Szenario entscheidende Elemente – etwa verändert sich das Verhältnis zwischen Victor und Elizabeth deutlich: In Shelleys Roman sind Elizabeth und Victor seit der Kindheit eng verbunden und teils als Adoptivschwester, teils als Cousine beschrieben; im Film aber erhält Elizabeth eine komplexere doppelte Rolle und eine stärkere Eigenständigkeit. Auch die Rahmenhandlung wird modifiziert: Während Shelley ihren Roman über Rahmenprosa von Kapitän Robert Walton erzählt, die Victor und anschließend die Kreatur widerspiegeln, nimmt der Film diese Struktur auf, ändert sie aber in Setting und Narration – etwa mit einer arktischen Expedition als Einstieg. Zudem erweitert del Toro die biografischen Hintergründe: Der Film zeigt eine dominante Vaterfigur (Baron Leopold Frankenstein) und prägt Victors Kindheit durch erweiterte Familienkonstellationen – Aspekte, die im Roman allenfalls angedeutet sind. Schließlich verändern sich bei del Toro auch die Motivräume: So tritt im Film stärker ein Aspekt der Vater-Sohn-Beziehung und des technischen Unternehmertums in den Vordergrund (etwa durch den wie schon erwähnt an Elon Musk erinnernden Mäzen Heinrich Harlander), den Shelley in dieser Form nicht ausgearbeitet hat.

Und das Monster, das Jacob Elordi mit fast biblischer Anmut verkörpert, ist kein bloßes Ungeheuer, sondern ein empfindsames Wesen, das seine eigene Entstehung als metaphysisches Trauma erlebt. Seine Geburt ist eine Kreuzigung, sein Erwachen ein Auferstehungsmoment: zwischen Christus-Pose, Blitzlicht und Maschinengewitter. Del Toro choreografiert diesen Moment als sakrales Spektakel. Während draußen das Gewitter tobt, hebt sich der Körper in einer Choreografie aus Schmerz und Licht – ein makabrer, zugleich zärtlicher Tanz des Lebens.

Etwas später folgt der vielleicht stärkste Teil des Films: das zweite Erwachen des Monsters vor dem Spiegel, seine Menschwerdung. Ein stiller Moment, eine Art Spiegelstadium nach Lacan – das Geschöpf erkennt sich erstmals als Einheit, als Selbst, als Körper. Hier zitiert del Toro nicht nur die Psychoanalyse, sondern die Geburtsstunde des Bewusstseins selbst. Und mit einem Schlag begreift man, dass dieses Monster nicht nur ein Opfer, sondern auch ein Subjekt ist – fähig zur Liebe, zum Denken, zur Trauer.

Wie schon Mary Shelley in ihrem Roman, verwebt del Toro religiöse und mythische Schichten mit der Dialektik von Schöpfer und Geschöpf. In den Dialogen hallen Zeilen aus John Miltons Paradise Lost wider, jenem Werk, das Shelley selbst inspirierte: »The horror of the truth – to be not of the same nature as men.« Die Kreatur ist gefallener Engel, Luzifer und Adam zugleich, Rebell und Sohn, der sich nach dem Vater sehnt. Del Toro übersetzt Miltons Themen – Rebellion, freier Wille, Wissen und Schuld – in eine filmische Theologie.

Visuell ist Frankenstein überwältigend: das neblige, von Sturmlichtern durchzuckte Europa; die Blut- und Leichenschauplätze der Schlachtfelder, wo Frankenstein seine Rohstoffe findet – begleitet von der unheimlichen, einlullenden Eleganz eines Walzers, der über die Leichen tanzt. Man spürt hier del Toros Obsession für Körper und Materialität, für das Gewicht von Fleisch und Metall, für die Schnittstellen zwischen Eros und Thanatos.

Doch trotz all dieser düsteren Schönheit wird Frankenstein im letzten Teil von del Toros Adaption auch eine Liebesgeschichte – zwischen Schöpfer und Geschöpf mit homoerotischen Nuancen, zwischen Vater und Sohn und Opfer und Täter. Wenn Elordi und Isaac einander gegenüberstehen, im Eis (und später auf dem Schiff), umgeben vom unendlichen Weiß, dann wird aus der metaphysischen Jagd plötzlich ein ergreifendes Melodram. Hier schließt sich del Toro an Melvilles Moby Dick an – Frankensteins Jagd auf sein Geschöpf spiegelt Ahabs Jagd auf den Wal: ein Duell mit dem eigenen Schatten, das sich nur im Tod auflösen kann. Ein literarisches Motiv, das übrigens fast genau zur gleichen Zeit erschienen ist wie del Toro den Zeitrahmen für seine Geschichte setzt.

Lars Mikkelsen als Captain Anderson rahmt die Geschichte mit einer Expedition in die Arktis ein, jenem Ort der Leere, an dem der Mensch an seine Grenzen stößt. Del Toro nutzt diese Rahmenerzählung fast noch überzeugender als Shelley in ihrem Roman: Das Schiff, eingefroren im Eis, wird zur Bühne des Endes, aber auch der Vergebung. Wenn das Monster im letzten Licht der Sonne steht, Tränen über das Gesicht laufen, dann ist das nicht mehr Karloffs stumme Trauer aus den Dreißigern, sondern eine Reinkarnation – eine Erinnerung daran, dass selbst das Ungeheuer Mensch ist und damit eine Zukunft hat. Die Selbstzerstörung ist nicht mehr notwendig.

Mia Goth als Elizabeth Lavenza – die zugleich Claire Frankenstein spielt – verleiht dem Film eine doppelte feminine Perspektive. Sie ist Geliebte, Mutter, Echo, Geist. In ihr verschmelzen die Themen Geburt und Tod, Liebe und Opfer. Del Toro, der immer schon die Frauenfiguren seiner Filme als Bewahrende und Wissende inszenierte, macht aus ihr das emotionale Zentrum – ein leises Gegenbild zu Viktors männlicher Hybris.

Dass del Toro Shelleys Text als »Religion« bezeichnet, ist keine Pose. Man spürt in jeder Einstellung seine Ehrfurcht vor dem Ursprung, seine Liebe zu jenen Geschichten, die das Kino überhaupt erst möglich gemacht haben. Frankenstein ist deshalb kein Revival, sondern ein Sakrament: ein Ritual der Wiederbelebung – des Mythos, des Genres, des Glaubens an die Empathie des Monsters, das sich ja letztendlich in jedem von uns befindet.

Was bei Branagh noch in barocker Überhitzung verpuffte, findet bei del Toro im Laufe des Films zu einer fast liturgischen Ruhe. Er inszeniert zwar mit Pathos, aber einem Pathos der Ernsthaftigkeit, nicht des Kitsches. Wenn am Ende Sonne und Eis, Tod und Träne ineinanderfallen, ist das vielleicht del Toros ehrlichster Moment: Das Monster weint – und mit ihm darf auch der Zuschauer endlich weinen. Denn in diesem Augenblick erkennt auch er, dass Frankenstein kein Horrorfilm ist, sondern ein Film über das Menschsein selbst. Guillermo del Toro entreißt Frankenstein dem Schauerhaften, dem Horror und schafft stattdessen eine Auferstehungsgeschichte. Eine über die Schöpfung und ihre Einsamkeit, über Schuld und Erlösung, über die Macht des Mitgefühls im Angesicht der Finsternis. Ein Film, der das, was totgeglaubt war, mit elektrischer Wucht zurückholt – auch das inzwischen von vielen totgesagte Kino. Und die Literatur sowieso.

+++

Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!

Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!

Guillermo del Toros Frankenstein wird nach einem Start in ausgewählten Kinos am 7. November 2025 auf Netflix erscheinen.