El mito y la compasión

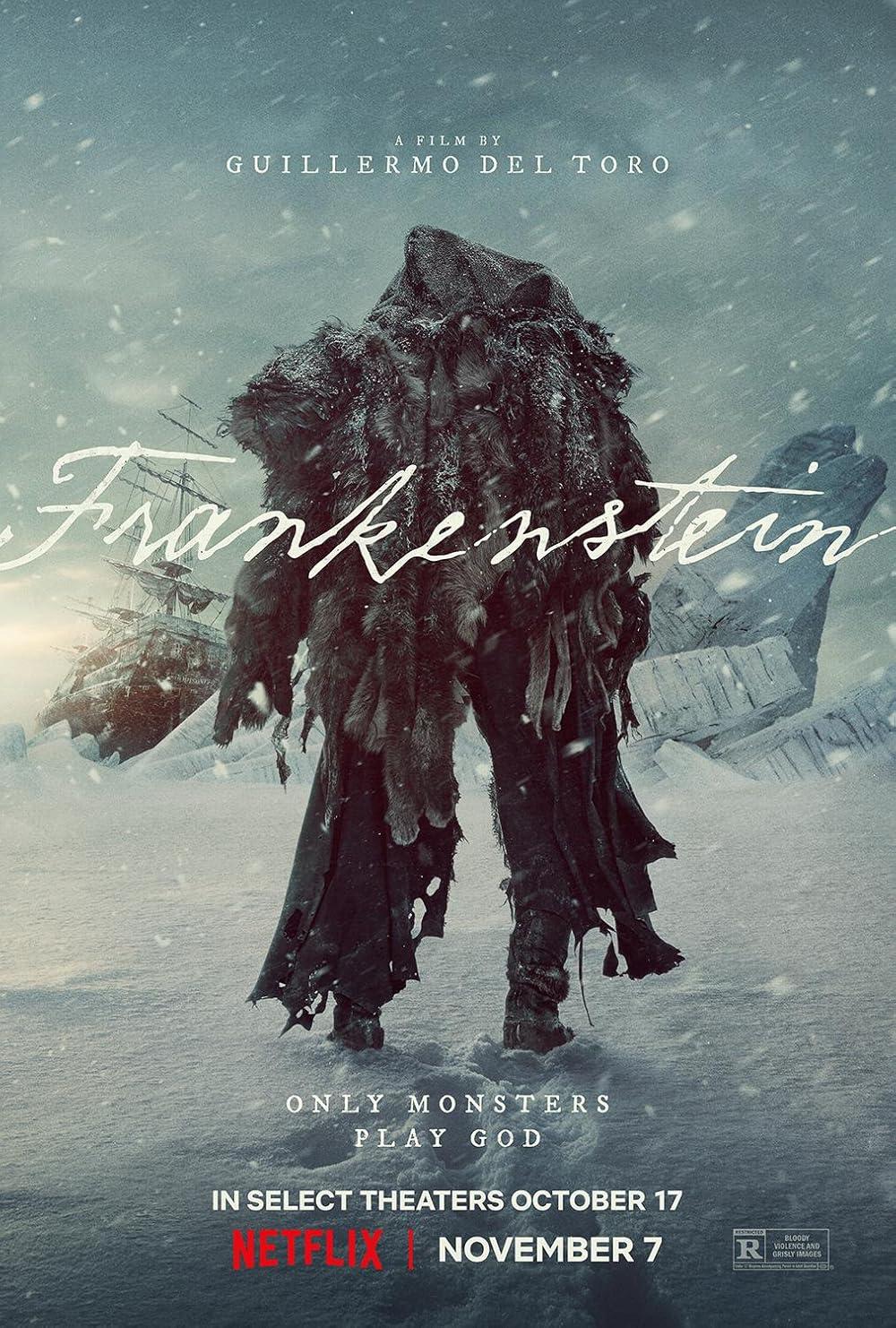

Netflix

NetflixGuillermo del Toro | Frankenstein | 2025 | USA

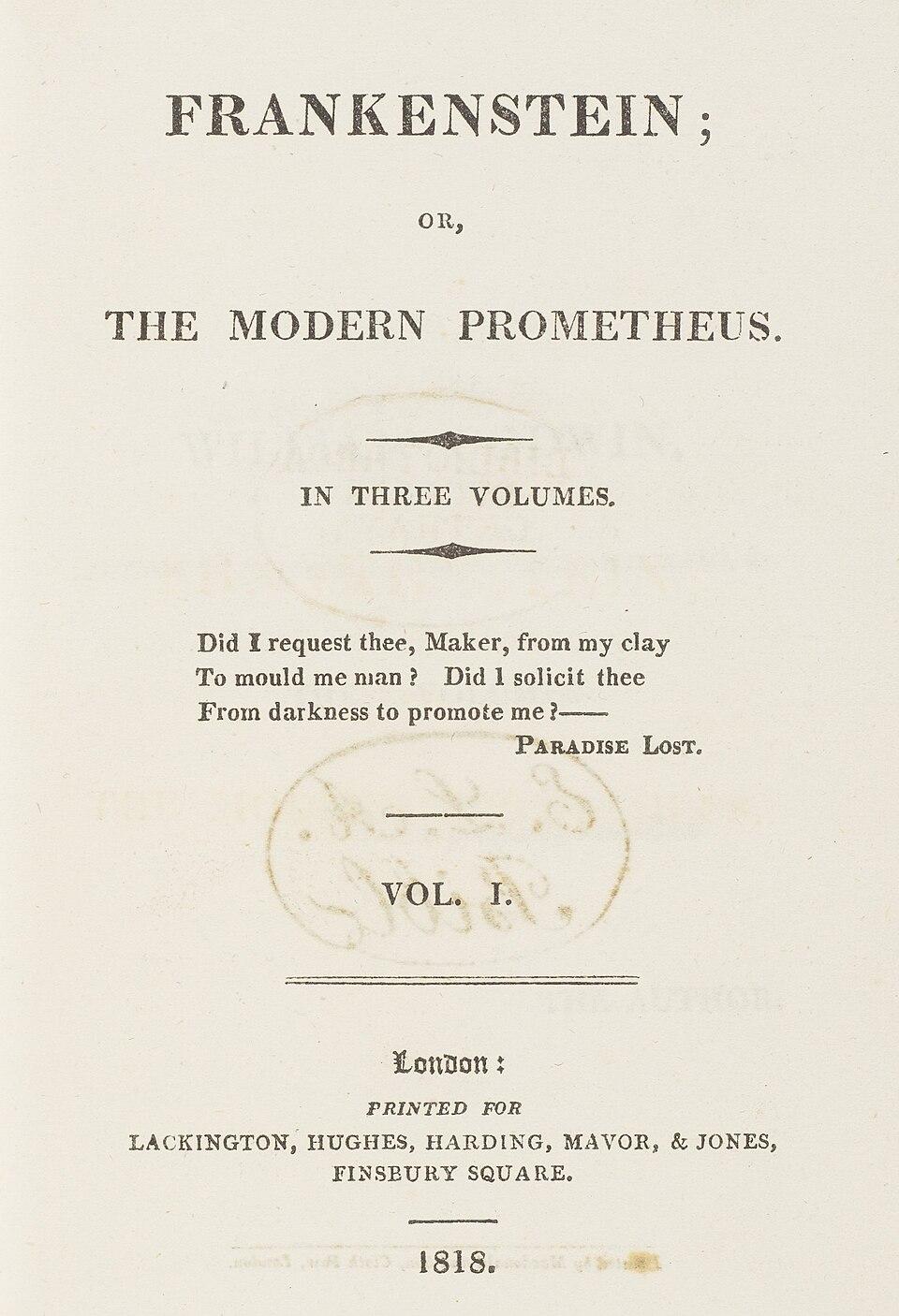

Hay historias que permanecen como sedimentos de una conciencia colectiva. No pueden reinventarse, solo revitalizarse. ¿Y quién mejor para hacerlo que Guillermo del Toro, el gran restaurador de monstruos, el antropólogo de la otredad? Ya con su Pinocho (2022), dudábamos que fuese necesaria otra versión de este cuento de hadas del autor italiano Carlo Collodi, hasta que del Toro nos demostró lo contrario. Y ahora Frankenstein, basada en la novela de Mary Shelley de 1818 Frankenstein; or, The Modern Prometheus. Un motivo que parece agotado, sobreescenificado, citado y parodiado más que ningún otro. Y, sin embargo, del Toro logra algo verdaderamente sorprendente: no solo reanima al monstruo, sino también al propio mito.

La historia del cine cuenta con más de un centenar de adaptaciones cinematográficas, desde la primera, la versión de Edison de 1910, de apenas doce minutos de duración, pasando por la canónica adaptación de Frankenstein de James Whale de 1931 —con Boris Karloff como la icónica criatura—, hasta la barroca y exagerada adaptación de Kenneth Branagh Frankenstein de Mary Shelley, de 1994, sin olvidar la época de la productora británica Hammer con Peter Cushing y Christopher Lee, la absurda parodia de Mel Brooks El jovencito Frankenstein (1974) y las innumerables parodias, remakes y animaciones que llegan hasta la melancólica Frankenweenie (2012) de Tim Burton. Incluso Poor Things, de Yorgos Lanthimos, con su grotesca parábola sobre la emancipación, ofreció recientemente una reinterpretación feminista del mito de Frankenstein. Por tanto, podría pensarse que se había clavado el último clavo en el ataúd.

Pero del Toro tiene paciencia. Llevaba soñando con llevar al cine la novela de Shelley desde 2007. Esperó a que llegaran las "circunstancias adecuadas", la madurez artística y la necesaria urgencia emocional. Ahora, casi dos décadas después, ese sueño se ha hecho realidad. Y al igual que Pinocho en manos de del Toro dejó de ser una simple adaptación de un cuento infantil, su Frankenstein ya no es una película de terror en el sentido clásico, sino una tragedia miltoniana, como dice el propio del Toro: una confesión religiosa y profundamente personal sobre la creación, la culpa y la vergüenza.

Oscar Isaac interpreta a Victor Frankenstein como un demiurgo maníaco y sensible, que no busca cambiar el mundo, sino vencer a la muerte. Su laboratorio es al mismo tiempo una catedral y una cámara de tortura: un lugar de trascendencia donde el hombre juega a ser Dios —o lo desafía. Christoph Waltz encarna a Heinrich Harlander, el rico mecenas que financia los experimentos de Frankenstein, un cínico frío con la inquebrantable seguridad en sí mismo de quienes creen que su dinero puede comprar la inmortalidad. Del Toro tiende aquí un puente asombrosamente contemporáneo: Harlander es el prototipo del multimillonario de Silicon Valley al estilo Musk, que cultiva su propio futuro en un laboratorio. La inteligencia artificial se convierte así en la prolongación moral de la hibris de Frankenstein: el viejo sueño de la vida eterna en versión digital. Pero claro, esto son solo destellos, ya que del Toro regresa enseguida del futuro para aterrizar de nuevo en su pasado maníaco-depresivo, casi de romance oscuro de mediados del siglo XIX, que por supuesto está tan alejado del original en términos narrativos como lo estuvo Pinocho.

Wikimedia Commons

Wikimedia CommonsMary Shelley Frankenstein; or, The Modern Prometheus | 1818 | 280 páginas

En Frankenstein, Guillermo del Toro también trabaja de manera muy deliberada con variaciones respecto al original. Así, su guion cinematográfico transforma elementos cruciales: por ejemplo, modifica significativamente la relación entre Víctor y Elizabeth. En la novela de Shelley, Elizabeth y Victor han estado estrechamente vinculados desde la infancia y ella aparece descrita a veces como una hermana adoptiva y otras como una prima; en la película, sin embargo, Elizabeth adquiere un papel dual más complejo y una mayor autonomía. La trama también se modifica: mientras que con Shelley la novela se desarrolla a través de la narración epistolar del capitán Robert Walton, que recoge las voces de Victor y, posteriormente, de la criatura, la película retoma esta estructura pero la transforma en su ambientación y en su narración —por ejemplo con una expedición ártica como introducción. Además, del Toro amplía el trasfondo biográfico: la película muestra una figura paterna dominante (el barón Leopold Frankenstein) y da forma a la infancia de Victor a través de constelaciones familiares extensas, aspectos que en la novela apenas se insinúan. Por último, del Toro también modifica los espacios temáticos: en la película, por ejemplo, cobran mayor protagonismo la relación paterno-filial y el emprendimiento tecnológico —por ejemplo, a través del mecenas Heinrich Harlander, que recuerda a Elon Musk, como ya se ha mencionado—, aspectos que Shelley no había desarrollado de esta forma.

Y el monstruo, que Jacob Elordi encarna con gracia casi bíblica, no es solo un monstruo, sino un ser sensible que vive su propia creación como un trauma metafísico. Su nacimiento es una crucifixión, su despertar un momento de resurrección: entre la pose de Cristo, los destellos de luz y el estruendo de las máquinas. Del Toro coreografía este momento como un espectáculo sagrado. Mientras la tormenta hace estragos en el exterior, el cuerpo se eleva en una danza de dolor y luz, una danza macabra y al mismo tiempo tierna del acto de vivir.

Un poco más adelante llega quizá la parte más poderosa de la película: el segundo despertar del monstruo frente al espejo, su encarnación. Es un momento silencioso, una especie de estadio del espejo en el sentido lacaniano: la criatura se reconoce por primera vez como entidad, como un yo, como un cuerpo. Aquí, del Toro no solo cita el psicoanálisis, sino también el nacimiento mismo de la conciencia. Y de repente, comprendemos que este monstruo no es solo una víctima, sino también un sujeto capaz de amar, de pensar y de sufrir.

Al igual que Mary Shelley en su novela, del Toro entreteje capas religiosas y míticas con la dialéctica entre el creador y la criatura. En los diálogos resuenan versos de El paraíso perdido, de John Milton, la obra que inspiró a la propia Shelley: "El horror de la verdad: no ser de la misma naturaleza que los hombres". La criatura es ángel caído, Lucifer y Adán al mismo tiempo; rebelde e hijo que añora a su padre. Del Toro traduce los temas de Milton —la rebelión, el libre albedrío, el conocimiento y la culpa— en una auténtica teología cinematográfica.

Visualmente, Frankenstein resulta sobrecogedora: la Europa envuelta en niebla y atravesada por relámpagos; la sangre y los cadáveres de los campos de batalla donde Frankenstein encuentra su materia prima, acompañados por la inquietante y arrulladora elegancia de un vals que danza sobre los cadáveres. Aquí se percibe la obsesión de del Toro por el cuerpo y la materialidad, por el peso de la carne y el metal, por las intersecciones entre Eros y Tánatos.

Pero a pesar de toda esa belleza sombría, Frankenstein se convierte en una historia de amor en la parte final de la adaptación de del Toro: entre creador y criatura, con matices homoeróticos; entre padre e hijo, entre víctima y victimario. Cuando Elordi e Isaac se enfrentan en el hielo (y más tarde en el barco), rodeados por la blancura infinita, la caza metafísica se convierte de pronto en un melodrama apasionante. Aquí, del Toro se hace eco del Moby Dick de Melville: la persecución de Frankenstein a su criatura refleja la caza de Ahab a la ballena: un duelo con la propia sombra que solo puede resolverse con la muerte. Un motivo literario que, por cierto, se publicó casi exactamente en la misma época en la que del Toro sitúa el marco temporal de su historia.

Lars Mikkelsen, en el papel del capitán Anderson, enmarca la historia con una expedición al Ártico, ese lugar de vacío donde el ser humano se enfrenta a sus límites. Del Toro aprovecha este encuadre narrativo de forma casi más convincente que Shelley en su novela: el barco, atrapado en el hielo, se convierte en el escenario del final, pero también del perdón. Cuando el monstruo aparece bajo la última luz del sol, con lágrimas deslizándose por su rostro, ya no vemos el lamento mudo de Karloff de los años treinta, sino una reencarnación, un recordatorio de que incluso el monstruo es humano y, por tanto, tiene futuro. La autodestrucción deja de ser necesaria.

Mia Goth en el papel de Elizabeth Lavenza —que también interpreta a Claire Frankenstein— confiere a la película una doble perspectiva femenina. Es amante, madre, eco, fantasma. En ella confluyen los temas del nacimiento y la muerte, del amor y el sacrificio. Del Toro, que siempre ha puesto en escena a los personajes femeninos de sus películas como guardianas y portadoras del conocimiento, la convierte aquí en el centro emocional, una silenciosa contraimagen de la arrogancia masculina de Viktor.

El hecho de que del Toro se refiera al texto de Shelley como una "religión" no es una pose. En cada plano se percibe su reverencia por la fuente, su amor por las historias que hicieron posible el cine mismo. Frankenstein no es, por tanto, un renacimiento, sino un sacramento: un ritual de resurrección —del mito, del género, de la fe en la empatía del monstruo que, en última instancia, reside en todos y cada uno de nosotros.

Lo que en la versión de Branagh se desvanecía en una efusividad barroca, en del Toro encuentra una calma casi litúrgica a medida que avanza la película. Dirige con pathos, pero un pathos de la seriedad, no del artificio ni del exceso sentimental. Cuando el sol y el hielo, la muerte y las lágrimas se funden al final, tal vez asistimos al momento más honesto de del Toro: el monstruo llora y el espectador puede por fin llorar con él. Porque en ese momento también revela la verdad: Frankenstein no es una película de terror, sino una película sobre la propia condición humana. Guillermo del Toro arranca a Frankenstein de lo siniestro y del horror para transformarlo en una historia de resurrección. una historia sobre la creación y su soledad, sobre la culpa y la redención, sobre el poder de la compasión frente a la oscuridad. Una película que resucita con fuerza eléctrica lo que se creía muerto —incluido, por cierto, el cine, al que muchos daban por acabado. Y, desde luego, también la literatura.

+++

¿Le ha gustado este texto? Entonces, ¡apoye nuestro trabajo con una contribución única, mensual o anual a través de una de nuestras suscripciones!

¿No quiere perderse ningún texto de Literatur.Review? ¡Entonces suscríbase aquí a nuestro boletín informativo!

El Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre de 2025 tras su estreno en cines seleccionados.