Le mythe et la compassion

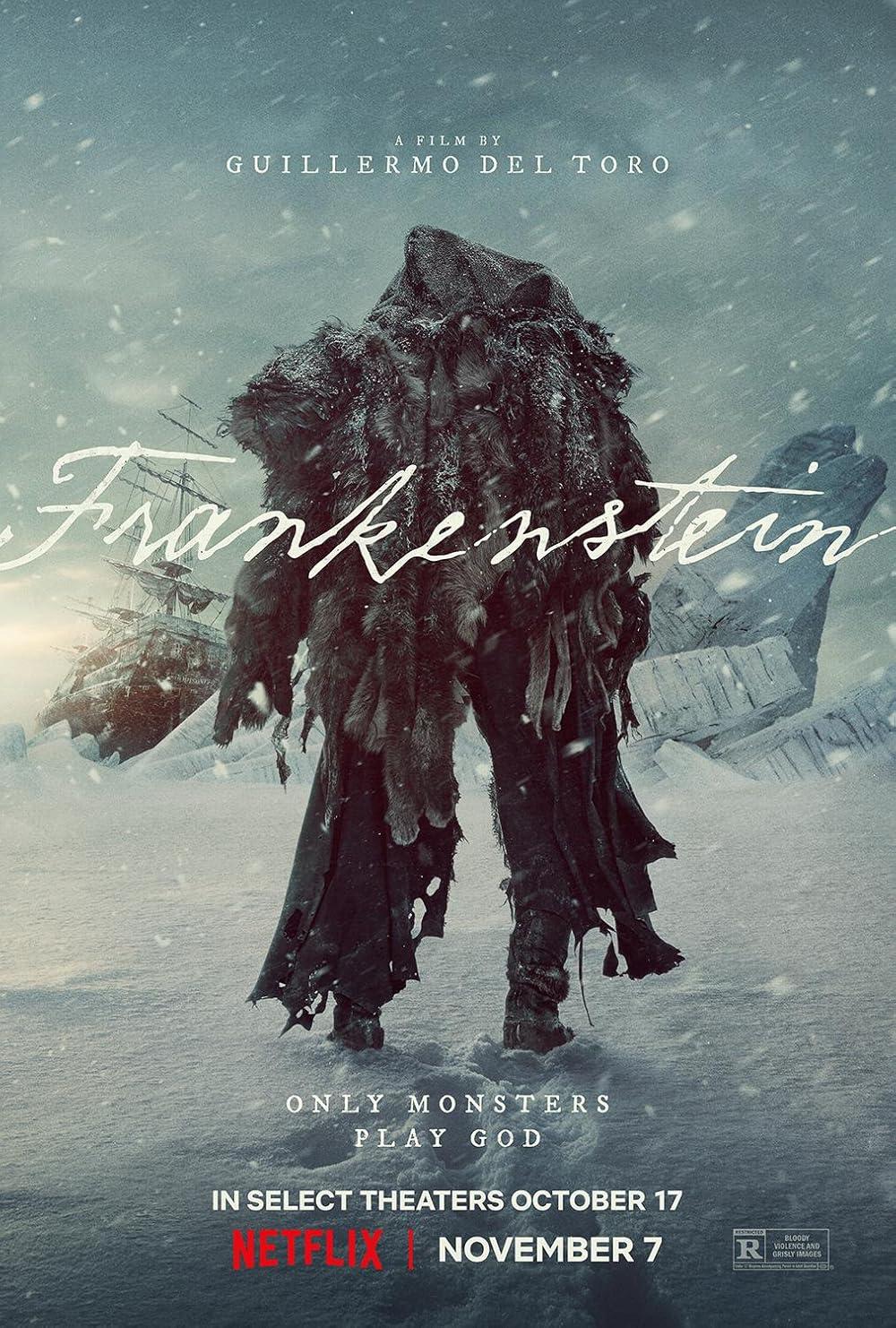

Netflix

NetflixGuillermo del Toro | Frankenstein | 2025 | USA

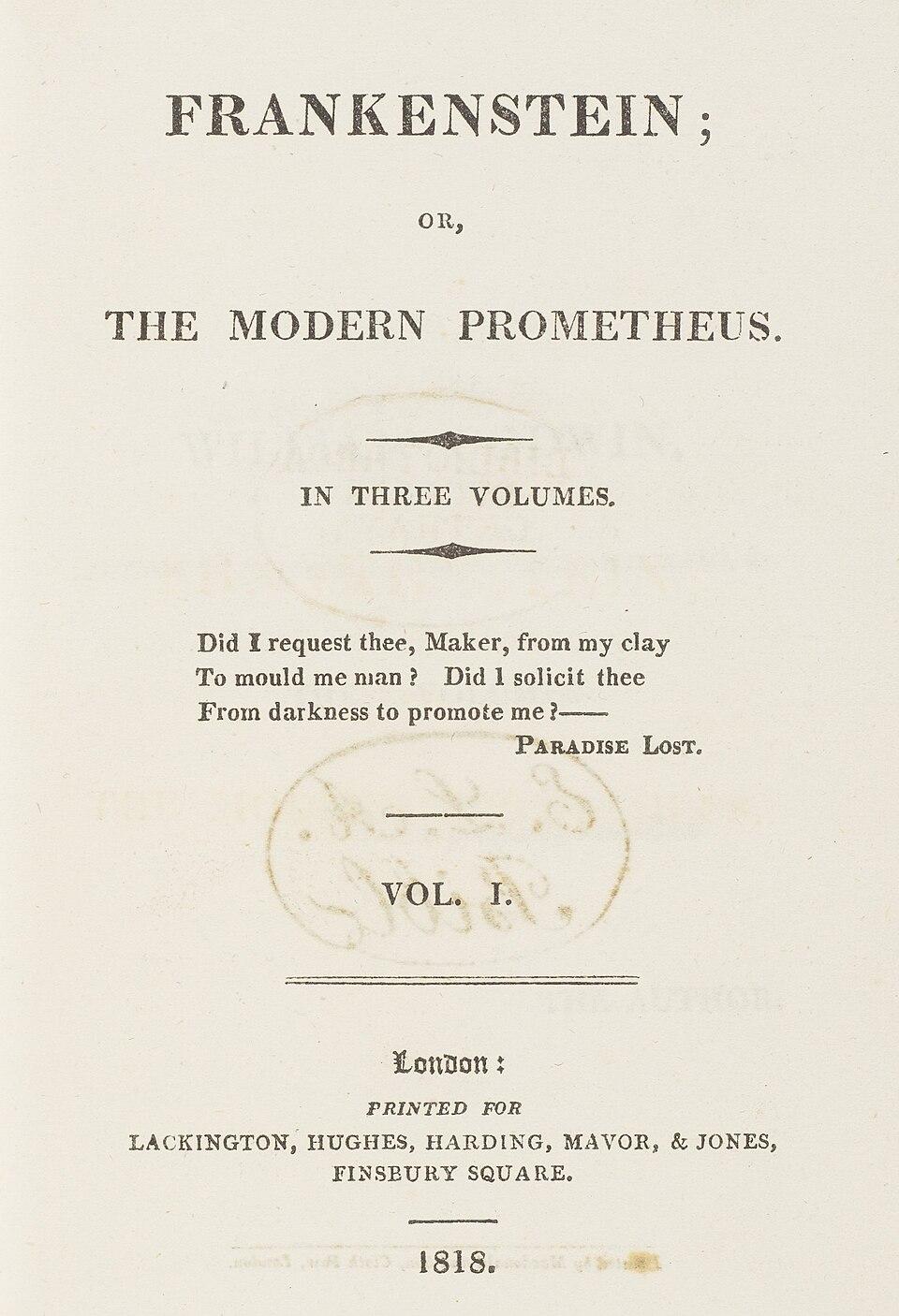

Il y a des substances qui peuvent être rappelées comme les sédiments d'une conscience collective. On ne peut pas les réinventer - seulement les faire revivre. Et qui serait plus apte à le faire que Guillermo del Toro, le grand restaurateur de monstres, l'anthropologue de l'altérité ? Déjà avec son Pinocchio (2022), on se demandait pourquoi il fallait une autre version de ce conte mort-né de l'auteur italien Carlo Collodi - jusqu'à ce que del Toro nous détrompe. Voici donc Frankenstein, d'après le roman Frankenstein ; or, The Modern Prometheus de Mary Shelley, paru en 1818. Un motif qui, comme aucun autre, semble épuisé, sur-scénarisé, cité et parodié. Et pourtant, del Toro réussit quelque chose de très surprenant : Il ne réanime pas seulement le monstre, mais le mythe lui-même.

L'histoire du cinéma compte plus de cent adaptations cinématographiques, de la première version Edison de 1910, en passant par l'adaptation canonique de James Whale Frankenstein de 1931, avec Boris Karloff dans le rôle de la créature emblématique, jusqu'à la version baroque et hyperventilée de Kenneth Branagh Frankenstein d’après Mary Shelley adaptation de 1994, sans oublier l'ère britannique Hammer avec Peter Cushing et Christopher Lee, la parodie bizarre de Mel Brooks Young Frankenstein (1974) et les innombrables travestis, remakes et animations, qui vont jusqu'au mélancolique Frankenweenie (2012) de Tim Burton. Même le film de Yorgos Lanthimos Poor Things, avec sa parabole grotesque sur l'émancipation, a récemment donné au mythe de Frankenstein une nouvelle mise à jour féministe. On aurait donc pu penser que le dernier clou du cercueil était enfoncé.

Mais del Toro est patient. Depuis 2007, il rêvait d'adapter le roman de Shelley au cinéma. Il attendait les "bonnes circonstances", la maturité de l'œuvre, l'urgence émotionnelle nécessaire. Aujourd'hui, près de deux décennies plus tard, ce rêve est devenu réalité. Et tout comme Pinocchio n'est déjà plus une adaptation de livre pour enfants chez del Toro, Frankenstein de del Toro n'est plus un film d'horreur au sens classique du terme, mais une tragédie de Milton, comme le dit del Toro lui-même - une confession religieuse et profondément personnelle sur la création, la culpabilité et la honte.

Oscar Isaac joue Victor Frankenstein en démiurge maniaque et sensible qui ne veut pas changer le monde, mais vaincre la mort. Son laboratoire est à la fois une cathédrale et une salle de torture, un lieu de transcendance où l'homme joue à Dieu ou le défie. Christoph Waltz incarne Heinrich Harlander, le riche mécène qui finance les expériences de Frankenstein - un cynique froid avec cette assurance inébranlable de ceux qui pensent que leur argent peut acheter l'immortalité. Del Toro jette ici un pont étonnamment contemporain : Harlander est le prototype du milliardaire de la Silicon Valley de Musk, qui se fait cultiver son propre avenir en laboratoire. L'intelligence artificielle devient ainsi le prolongement moral de l'hybris de Frankenstein - le vieux rêve de la vie éternelle dans sa version numérique. Mais ce ne sont bien sûr que des moments, del Toro revient tout aussi vite du futur pour atterrir à nouveau dans son passé manichéen et dépressif, voire presque dark-romance, du milieu du XIXe siècle, qui s'éloigne bien sûr aussi de l'original sur le plan narratif, comme il l'avait déjà fait dans Pinocchio.

Wikimedia Commons

Wikimedia CommonsMary Shelley | Frankenstein ; or, The Modern Prometheus | 1818 | 280 pages

Dans Frankenstein, Guillermo del Toro travaille également de manière très déterminée sur les écarts : ainsi, le scénario de son film déplace des éléments décisifs - par exemple, la relation entre Victor et Elizabeth change considérablement : dans le roman de Shelley, Elizabeth et Victor sont étroitement liés depuis l'enfance et décrits en partie comme une sœur adoptive, en partie comme une cousine ; mais dans le film, Elizabeth se voit attribuer un double rôle plus complexe et une plus grande autonomie. L'histoire-cadre est également modifiée : Alors que Shelley raconte son roman par le biais de la prose cadre du capitaine Robert Walton, qui reflète Victor puis la créature, le film reprend cette structure mais la modifie dans le cadre et la narration - par exemple avec une expédition arctique comme introduction. En outre, del Toro élargit le contexte biographique : Le film montre une figure paternelle dominante (le baron Leopold Frankenstein) et marque l'enfance de Victor par des constellations familiales élargies - des aspects qui sont tout au plus esquissés dans le roman. Enfin, l'espace des motifs change également chez del Toro : ainsi, dans le film, un aspect de la relation père-fils et de l'entrepreneuriat technique est davantage mis en avant (par exemple par le biais du mécène Heinrich Harlander qui, comme nous l'avons déjà mentionné, rappelle Elon Musk), aspect que Shelley n'a pas élaboré sous cette forme.

Et le monstre qu'incarne Jacob Elordi avec une grâce presque biblique n'est pas un simple monstre, mais un être sensible qui vit sa propre naissance comme un traumatisme métaphysique. Sa naissance est une crucifixion, son réveil un moment de résurrection : entre la pose du Christ, les flashs et le tonnerre des machines. Del Toro chorégraphie ce moment comme un spectacle sacré. Alors que l'orage gronde à l'extérieur, le corps se soulève dans une chorégraphie de douleur et de lumière - une danse de la vie à la fois macabre et tendre.

Un peu plus tard vient peut-être la partie la plus forte du film : le deuxième réveil du monstre devant le miroir, son incarnation. Un moment de silence, une sorte de stade du miroir selon Lacan - la créature se reconnaît pour la première fois comme unité, comme soi, comme corps. Ici, del Toro ne cite pas seulement la psychanalyse, mais l'acte de naissance de la conscience elle-même. Et d'un seul coup, on comprend que ce monstre n'est pas seulement une victime, mais aussi un sujet - capable d'amour, de pensée, de tristesse.

Comme Mary Shelley dans son roman, del Toro entrelace des couches religieuses et mythiques avec la dialectique du créateur et de la créature. Les dialogues font écho aux lignes de Paradis perdu de John Milton, l'œuvre qui a inspiré Shelley lui-même : "The horror of the truth - to be not of the same nature as men". La créature est un ange déchu, à la fois Lucifer et Adam, un rebelle et un fils qui se languit de son père. Del Toro traduit les thèmes de Milton - la rébellion, le libre arbitre, la connaissance et la culpabilité - en une théologie cinématographique.

Visuellement, Frankenstein est époustouflant : l'Europe brumeuse, traversée de lumières d'orage ; les scènes de sang et de cadavres des champs de bataille où Frankenstein trouve sa matière première - accompagnées de l'élégance inquiétante et berçante d'une valse qui danse sur les cadavres. On sent ici l'obsession de del Toro pour le corps et la matérialité, pour le poids de la chair et du métal, pour les interfaces entre Eros et Thanatos.

Mais malgré toute cette sombre beauté, Frankenstein devient aussi, dans la dernière partie de l'adaptation de del Toro, une histoire d'amour - entre le créateur et la créature avec des nuances homoérotiques, entre le père et le fils et la victime et le bourreau. Lorsqu'Elordi et Isaac se retrouvent face à face, dans la glace (et plus tard sur le bateau), entourés d'une blancheur infinie, la chasse métaphysique devient soudain un mélodrame poignant. C'est là que del Toro rejoint le Moby Dick de Melville - la chasse de Frankenstein à sa créature fait écho à la chasse d'Achab à la baleine : un duel avec sa propre ombre qui ne peut se résoudre que dans la mort. Un motif littéraire qui est d'ailleurs paru presque exactement à l'époque où del Toro fixe le cadre temporel de son histoire.

Lars Mikkelsen, dans le rôle du capitaine Anderson, encadre l'histoire par une expédition dans l'Arctique, ce lieu de vide où l'homme atteint ses limites. Del Toro utilise ce récit-cadre de manière presque plus convaincante que Shelley dans son roman : le bateau, gelé dans la glace, devient la scène de la fin, mais aussi du pardon. Lorsque le monstre se tient dans la dernière lumière du soleil, que des larmes coulent sur son visage, ce n'est plus la tristesse muette de Karloff dans les années 30, mais une réincarnation - un rappel que même le monstre est humain et a donc un avenir. L'autodestruction n'est plus nécessaire.

Mia Goth dans le rôle d'Elizabeth Lavenza - qui joue également Claire Frankenstein - confère au film une double perspective féminine. Elle est à la fois amante, mère, écho, fantôme. En elle, les thèmes de la naissance et de la mort, de l'amour et du sacrifice se fondent. Del Toro, qui a toujours mis en scène les personnages féminins de ses films en tant que gardiens et connaisseurs, fait d'elle le centre émotionnel - un contrepoint discret à l'hubris masculine de Viktor.

Le fait que del Toro qualifie le texte de Shelley de "religion" n'est pas une posture. On sent dans chaque plan sa vénération pour les origines, son amour pour ces histoires qui ont rendu le cinéma possible. Frankenstein n'est donc pas un revival, mais un sacrement : un rituel de résurrection - du mythe, du genre, de la foi en l'empathie du monstre, qui se trouve finalement en chacun de nous.

Ce qui chez Branagh s'évanouissait encore dans une surchauffe baroque trouve chez del Toro, au fil du film, un calme presque liturgique. Il met certes en scène avec du pathos, mais un pathos de sérieux, pas de kitsch. Lorsqu'à la fin, le soleil et la glace, la mort et les larmes se confondent, c'est peut-être le moment le plus sincère de del Toro : le monstre pleure - et avec lui, le spectateur peut enfin pleurer. Car à ce moment-là, lui aussi reconnaît que Frankenstein n'est pas un film d'horreur, mais un film sur la condition humaine elle-même. Guillermo del Toro arrache Frankenstein au frisson, à l'horreur, et crée à la place une histoire de résurrection. Une histoire sur la création et sa solitude, sur la culpabilité et la rédemption, sur le pouvoir de la compassion face à l'obscurité. Un film qui fait revenir avec une force électrique ce que l'on croyait mort - y compris le cinéma, entre-temps déclaré mort par beaucoup. Et la littérature de toute façon.

+++

Ce texte vous a plu ? Alors soutenez notre travail de manière ponctuelle, mensuelle ou annuelle via l’un de nos abonnements !

Vous ne voulez plus manquer aucun texte sur Literatur.Review ? Alors inscrivez-vous ici !

Le Frankenstein de Guillermo del Toro sortira le 7 novembre 2025 sur Netflix après une sortie dans une sélection de cinémas.