„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt“ *

Reprodukt

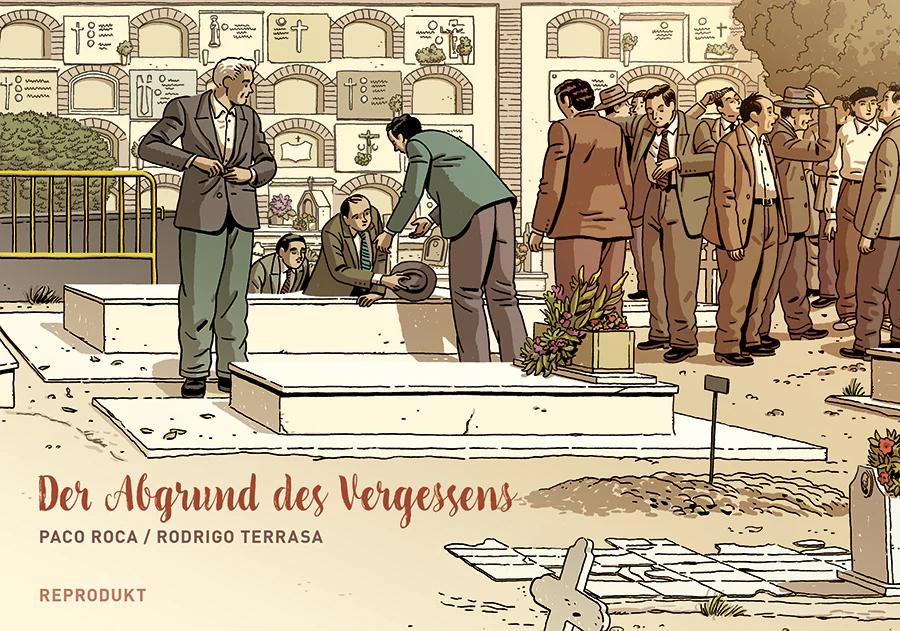

ReproduktPaco Roca, Rodrigo Terrasa | Der Abgrund des Vergessens | Reprodukt | 304 Seiten | 34 EUR

Leoncio Badía, ein Totengräber in den 1940er Jahren des Franco-Regimes in Spanien (1939-1975), ist einer der Protagonisten dieser Graphic Novel von Paco Roca und Rodrigo Terrasa. Wir sehen ihm bei seiner grausamen Arbeit zu, Dutzende von angelieferten Leichen in große Massengräber zu verstauen. Unbeirrt von seinen Befehlen und seinem irritierten Mitarbeiter, hat er es sich zur gefährlichen und verbotenen Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die Opfer zu bewahren, indem er zum Beispiel kleine Fläschchen mit Namenszetteln in die Gräber schmuggelt, um die Leichname später einmal leichter identifizieren zu können. Eine ungewöhnliche Perspektive für die Leserinnen und Leser sich einem Thema zu nähern, das in Spaniens Gesellschaft allgegenwärtig ist: Die Verbrechen, die während der langen Zeit der Franco-Diktatur verübt wurden (die Zahl der Verschwundenen wird auf mind. 100.000 bis 150.000 geschätzt) und die in vielen Familien bis heute blutige traumatische Spuren hinterlassen haben.

Perspektivenwechsel sind ein Hauptmerkmal der Herangehensweise der Autoren an dieses politisch brisante Thema und dies beginnt schon auf den ersten Seiten, auf denen wir eine Eidechse bei der Flucht in ein Erdloch beobachten, weil sie durch das rhythmische Stampfen von Schritten aufgeschreckt wird. Wie wir dann erkennen, rühren diese von einem Erschießungskommando her, das seinen Platz auf einem Gelände im Osten der Stadt Valencia einnimmt, um dort systematisch Menschen zu töten, die aus verschiedenen Gründen den aktuellen Machthabern nicht genehm sind, z. B. weil sie Kommunisten sind. Und nun geht die Perspektive auf einen jungen, völlig überforderten Rekruten über, der gar nicht weiß, warum er dort ist, um dann auf einen der Todgeweihten zu zoomen, dessen Schicksal wiederum mit einer weiteren Protagonistin verknüpft wird.

So bleibt die Erzählweise dieses zeichnerisch im Stil der Ligne claire einfach gehaltenen Comics virtuos - aber immer verständlich – verschachtelt, zwischen den Jahren 1940 und 2013 und verschiedenen Figuren und Ebenen hin und her pendelnd. Kunstvoll und fließend werden dabei teilweise die Übergänge zwischen den Zeit- und Handlungsebenen gestaltet sowie erklärende Rückblicke und Exkurse in die Handlung eingefügt. Diese Erklärungen führen in manchen Passagen allerdings zu einer gewissen Textlastigkeit, die einen historisch interessierten Rezipienten voraussetzen.

Rodrigo Terrasa hat für dieses Buch umfangreiche Recherchen angestellt, um wahre Geschichten von den verstorbenen Menschen in den Massengräbern von Valencia erzählen zu können – was er in einem Nachwort, ergänzt mit Fotos, erläutert. Auch Paco Roca hat sich ja auch schon in Rückkehr nach Eden biographisch mit seiner Heimatstadt Valencia beschäftigt. So ergibt sich ein nüchterner, eher dokumentarischer Blick auf das Geschehen, der bei aller künstlerischen Fantasie, die auch mit surrealen Bildern, metaphorischen und kosmologischen Ideen arbeitet, die Graphic Novel prägt. Dazu wird am Ende auch das Foto eines Verstorbenen in die Zeichnungen eingebaut, um die historische Authentizität des Erzählten zu beweisen. Dies zeigt deutlich den didaktischen Ansatz des Werkes, welches auf Missstände in der spanischen Geschichte und heutigen Gesellschaft aufmerksam macht. So wird näher auf ein umstrittenes Gesetz von 2007 eingegangen, welches den Familien der Opfer der Diktatur ermöglichte, ihre Angehörigen zu exhumieren. Dies ist auch ein Haupterzählstrang rund um Pepica Celda, die 2007, schon achtzigjährig, die Überreste ihres erschossenen Vaters aus dem Massengrab 126 holen will, um ihn würdig neben ihrer Mutter begraben zu können. An ihrem Beispiel wird gezeigt, wie viele bürokratische Hürden zu überwinden sind, um – oft nach vielen Jahren – zu seinem Ziel zu gelangen. Auch ist dieses Gesetz ein absolutes Politikum und polarisiert bis heute die Debatte um die Aufarbeitung der Jahre des Bürgerkriegs und der Diktatur, an der viele, die über diese Zeit den Mantel des Schweigens breiten wollen, überhaupt kein Interesse haben.

Immer wieder betonen und zeigen die Autoren, dass es ein tiefes menschliches Bedürfnis ist, die eigenen Angehörigen würdig zu beerdigen. Dabei zitieren sie auch – farblich und zeichnerisch abgesetzt – die griechische Mythologie um Achill und seinen im Kampf getöteten Freund Patroklos, dessen Geist ihn um eine ehrenhafte Bestattung bittet. Der Totengräber Leoncio Badía und die achtzigjährige Pepica Celda fechten beide auf ihre Art vorbildhaft und unbeirrt den Kampf gegen die Unmenschlichkeit aus, welche dem Bedürfnis nach einer würdigen Bestattung und damit einer angemessenen Erinnerungskultur keine Rechnung tragen will. Ob man als Leserin und Leser so weit geht, die Überzeugung zu teilen, dass – wie in der Graphic Novel behauptet – das Vergessen der Tod ist und dass das Gedenken die Menschen zurückbringt und die Graböffnung ihre Seelen befreit, muss man für sich selbst entscheiden.

Auf jeden Fall bietet Der Abgrund des Vergessens einen schockierenden und aufgrund seiner vielen Perspektiven auch vielschichtigen Einblick in einen komplexen und in Deutschland wenig bekannten Teil der spanischen Geschichte und seiner Nachwirkung bis heute. Eindringlichkeit und Emotionalität entstehen vor allem an den Stellen, wo konkretes Leiden erzählt wird, sei es bei der letzten Begegnung eines Kindes mit dem Vater vor seiner Exekution oder das heimliche Beobachten einer Erschießung von einem Baum aus, aus der Sicht einer jungen Frau.

+++

Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!

Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!

*Bertolt Brecht