Ganz unten

Suhrkamp

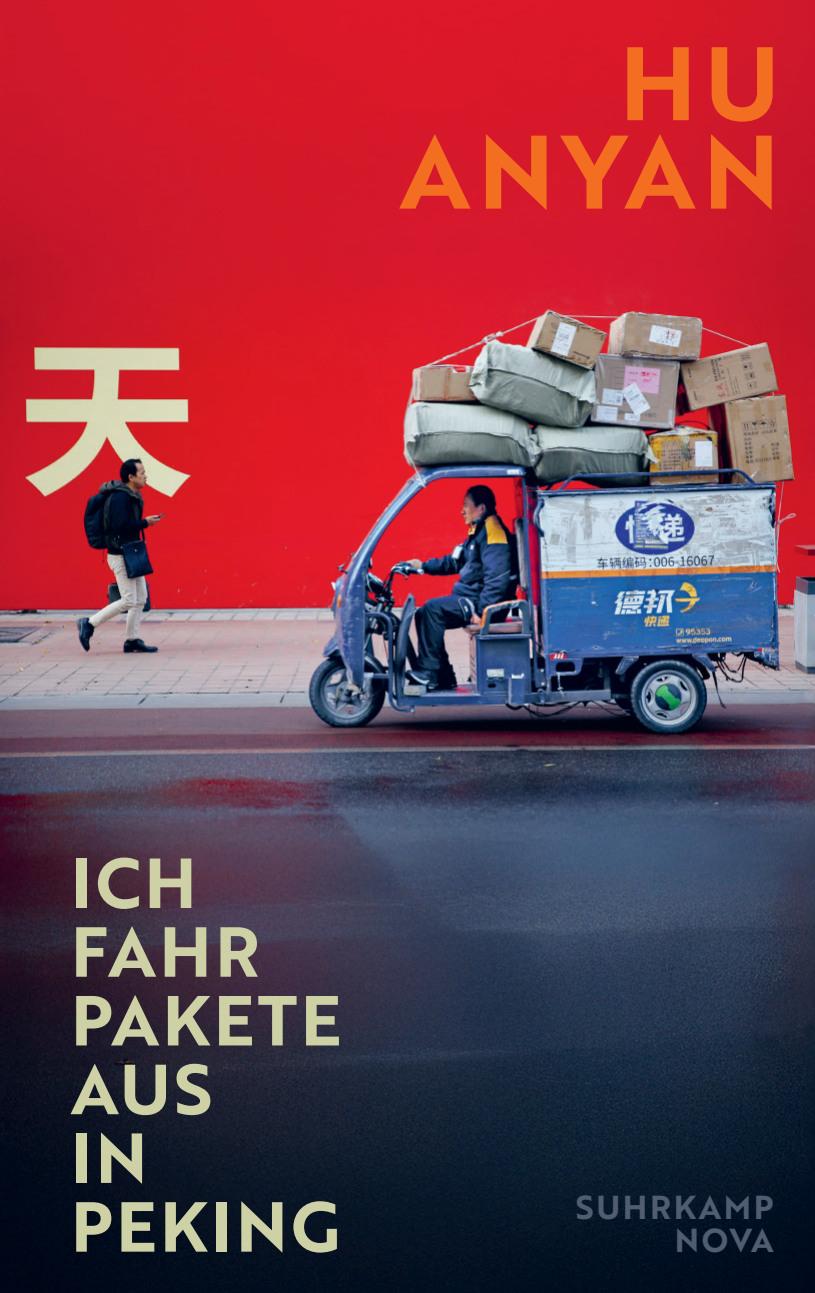

SuhrkampHu Anyan | Ich fahre Pakete aus in Peking | Suhrkamp Nova | 23 EUR

Hu Anyan ist einer von rund 200 Millionen – oder besser: war einer von rund 200 Millionen sogenannten Gig-Arbeitern. Als moderne Tagelöhner ziehen sie von Stadt zu Stadt, von Job zu Job und schmieren mit ihrer Arbeit im Niedriglohnsektor das Getriebe der chinesischen Plattformökonomie. Auf 19 verschiedene Stationen hat Anyan es in 20 Berufsjahren gebracht. Er hat unter anderem als Bäcker gearbeitet, in einer Tankstelle, als Bedienung, im Versandhandel, in einem Fahrradladen und als Kurierfahrer. Mit seiner Quote gehört er in diesem Milieu eher zu den sesshaften Typen. Mittlerweile lebt Hu Anyan seit ein paar Jahren mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung als einer von mehr als 20 Millionen Einwohnern der chinesischen Provinzstadt Chengdu. Sein autobiografischer Text über die Arbeit im Niedriglohnsektor wurde 2023 in China veröffentlicht und vom Lesepublikum als Ereignis gefeiert. Seit Oktober 2025 liegt das Buch Ich fahr Pakete aus in Peking nun auch in englischer und deutscher Übersetzung vor

Hu Anyans gleichmütige Beschreibung des prekären Arbeitsalltags im modernen China erinnert in seiner Drastik an den literarischen Naturalismus, an Gerhart Hauptmann, Émile Zola und Maxim Gorki, aber auch an Upton Sinclairs aufrüttelnden Schlachthof-Roman Der Dschungel. Anders aber als bei den Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, entsteht nie der Eindruck, dass es Anyan um die soziale Frage als eine Frage an den Zustand der Gesellschaft gehen würde. Zugegeben, einzelne Chefs und auch mal eine Chefin verhalten sich gegenüber ihren Mitarbeitern durchaus unerfreulich. Die Systemfrage aber wird an keiner Stelle gestellt. Sie schimmert – zumindest für westliche Leserinnen und Leser – nicht einmal zart durch die Oberfläche des Textes.

Anyans Buch ignoriert ganz offensichtlich die gesellschaftliche Dimension des Themas. Er fragt nicht nach den Profiteuren der entfesselten Plattformökonomie. Er klagt die zahlengesteuerten Optimierer und Einsparer in den Firmenzentralen nicht an. Er macht sich nicht lustig über die Apparatschicks der allgegenwärtigen Partei. Vermutlich ist das der Preis, den man zahlen muss, um im propagandagefluteten öffentlichen Raum der Volksrepublik überhaupt so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Der Erfolg des Buches bei chinesischen Leserinnen und Lesern scheint dieses Vorgehen zu rechtfertigen.

Der Einzelne bewegt sich bei Anyan in seinem Hamsterrad – tagein, tagaus. Dem Kurierfahrer in Peking der Gegenwart ergeht es dabei kaum anders als einer Kafka-Figur hundert Jahre früher in der Mitte Europas. Eine anonyme Macht bestimmt über ihn und sein Leben. Diese Macht aber lässt sich nirgendwo greifen – zumindest nicht für den Erzähler. Tatsächlich hat Hu Anyan irgendwann vor mehr als 15 Jahren in seinen wenigen freien Stunden damit angefangen, Bücher zu lesen. Die Charaktere bei Musil und Kafka hätten ihn besonders berührt, erzählte er Jahre später in einem Interview. Wenn man so will, hat die Lektüre Spuren in seinem Text hinterlassen. Auch die Gig-Arbeiter der Gegenwart scheinen einer ungreifbaren Macht, einem gesichtslosen Apparat ausgeliefert zu sein – der algorithmusgesteuerten Technologie.

Chinesische Plattformen steuern ihre Fahrer über Apps, GPS und Algorithmen. Im Wettbewerb um Marktanteile zählt jede Minute. Sachlich kalkuliert Hu Anyan die Konsequenzen der Plattformökonomie für seine Tätigkeit: „Unsere regulären Arbeitszeiten waren ‚996‘, oder anders formuliert, wir waren von morgens neun bis abends neun geöffnet, sechs Tage die Woche.“ 7000 Yuan brauchte ein Kurierfahrer seinen Schätzungen nach monatlich zum Überleben in Peking. Bei rund 26 Arbeitstagen waren das 270 Yuan pro Tag, 0,5 Yuan pro Minute, wenn man die Lade- und Fahrtzeiten herausrechnete. Um keine Verluste zu machen, musste er also alle vier Minuten ein Paket erfolgreich abliefern. „Wenn eine Minute 0,5 Yuan wert war, dann kostete Pinkeln einen Yuan“, rechnet Anyan vor, „aber nur, wenn die Toiletten kostenlos waren. Ein Mittagessen dauerte zwanzig Minuten – zehn davon musste ich auf das Essen warten – also waren es 10 Yuan Zeitkosten. Ein einfaches Gericht mit Reis und Fleisch kostete 15 Yuan. Zu extravagant für mich! Also aß ich normalerweise kein Mittagessen. Um weniger aufs Klo gehen zu müssen, trank ich morgens kaum etwas.“

Wer das Buch vor allem durch literarisch gefärbte Brillengläser liest, wird eher enttäuscht sein. Hu Anyan steht als Chronist in einer dokumentarischen Tradition, die den Sprachlosen eine authentische Stimme gibt ohne großen Wert auf eine ausgefeilte Dramaturgie oder moderne Erzählperspektiven zu legen. Er öffnet dem Rest der Welt den Blick auf eine prekäre, durchaus konfliktgeladene Ebene der chinesischen Gesellschaft, die in geopolitischen Debatten nur selten thematisiert wird.

Hat Ihnen dieser Text gefallen? Dann unterstützen Sie doch bitte unsere Arbeit einmalig oder monatlich über eins unserer Abonnements. Wir würden uns freuen!

Wollen Sie keinen Text mehr auf Literatur.Review verpassen? Dann melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter an!