Blick zurück nach vorn

Beck

BeckJansen, Jan C. / Osterhammel, Jürgen | Dekolonisation: Das Ende der Imperien | C.H. Beck | 144 Seiten | 12 EUR

Die „vollständig überarbeitete und aktualisierte“ Neuauflage des Buches Dekolonisation: Das Ende der Imperien wird zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, in dem jedem aufmerksamen Betrachter klar ist, dass die Welt einen tiefgreifenden Epochenwandel durchlebt. Das Buch erscheint bei C. H. Beck in der Reihe Wissen. Verantwortlich zeichnen die Professoren Jan C. Jansen und Jürgen Osterhammel. Es ist in erster Linie sicherlich als Einführung für Studenten gedacht, die sich mit der Zeit der Kolonien, vor allem aber mit dem Befreiungskampf asiatischer und afrikanischer Völker und Ethnien aus meistens europäischer Unterdrückung befassen. Die Kolonien in Nord-, Mittel- und Südamerika spielen keine große Rolle, denn ihre Befreiung fällt fast nie ins 20. Jahrhundert. Die erste Auflage erschien 2013 und ist bis heute noch auf Englisch und Chinesisch erhältlich. Der Überblick stützt sich auf deutsche, englische und französische Sekundärliteratur bis zum Jahr 2023.

Dekolonisation: Das Ende der Imperien ist nicht nur für Studenten der Geschichte interessant, sondern auch für alle, die sich mit einem Blick zurück vergewissern wollen, wie die Epoche begann, die heute ihrem Ende entgegen taumelt. Dies gilt insbesondere für Europäer, Afrikaner und Asiaten. Zwei aktuelle Texte möchte ich dazu erwähnen. Erstens den Essay The World Trump Wants: American Power in the New Age of Nationalism von Michael Kimmage, erschienen in der aktuellen März/April-Ausgabe von Foreign Affairs. Der Autor spricht darin u. a. davon, wie sich die autoritären Führer Putin, Xi, Modi, Erdogan und Trump ihre eigenen, festgezurrten Einflusszonen sichern wollen und sich dabei nicht scheuen, ihre Kulturen als spezifische Zivilisationen zu definieren. Ein Wort, das uns Europäern im Kolonialkontext nur allzu bekannt vorkommt. Zweitens möchte ich auf den Essay Le pouvoir de dire Non von Dominique de Villepin, französischer Premierminister von 2005-2007, hinweisen, der am 7. April online in der Zeitschrift "Le Grand Continent" erschienen ist. Dominique de Villepin dekliniert in einer „Tour d’Horizon“ den Zustand unserer Welt durch und spricht von einem „Neo-Imperialismus“, der sich weltweit ausbreite. Ironie der Geschichte: Europa ist der Kontinent, der noch als letztes Bollwerk gegen diese machtvolle Tendenz standhält.

Jetzt aber zurück zum Buch!

Aus historischer Sicht fassen die beiden Autoren die „Dekolonisation“ in drei kurze Jahrzehnte, von 1945 – 1975. Diese Zeit zeichnet sich durch den Niedergang des Imperiums als politische Organisationsform und das Ende der Rassentheorie des Westens aus. Jegliche Herrschaft, die als ein Untertanenverhältnis empfunden wurde, hat in dieser Zeit auf allen Kontinenten seine Berechtigung verloren. Man kann das sicherlich auch als eine Selbstbewusstwerdung bezeichnen. Allgemein gilt in der Geschichtsschreibung, dass der Einschnitt des ersten Weltkriegs als das Ende des Imperialismus betrachtet wird. Jansen und Osterhammel weisen aber darauf hin, dass die britischen und französischen Imperien erst danach ihre größte Ausdehnung erfahren haben. Großbritannien, Frankreich und Belgien glaubten bis kurz vor dem Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, dass sie in ihren afrikanischen Kolonien auf die eine oder andere Art permanent vertreten sein würden. Sie planten eine Übergabe an lokale Eliten über Jahrzehnte. Die große Befreiung der Kolonien südlich der Sahara, kam in ihrer Schnelligkeit für viele überraschend.

Drei Entwicklungen sind für alle Kolonien wichtig, unabhängig davon, ob sie wie Indien 1947, in den 50er Jahren oder später souverän wurden. Erstens: Der Wucht und Entschlossenheit der Völker, ihre Behandlung als Menschen zweiter Klasse abzuschütteln und ihr Schicksal selbst zu bestimmen, hatten die europäischen Kolonialmächte ideologisch nichts mehr entgegenzusetzen. Zweitens: Die neu gegründete Organisation der Vereinten Nationen bekräftigte zudem ausdrücklich in ihren Statuten das Selbstbestimmungsrecht aller Völker. Drittens: Der wirtschaftliche Aufschwung West-Europas zu bis dahin unbekannten Höhen des Wohlstands minderte stark die ökonomische Bedeutung von Kolonien. Diese erreichte ihren Höhepunkt in der Zeit zwischen den Weltkriegen, weil die Kolonien durch die vom ersten Weltkrieg abgewürgte Globalisierung als Absatzmärkte europäischer Industrien erst zu dieser Zeit eine wichtige Rolle spielten.

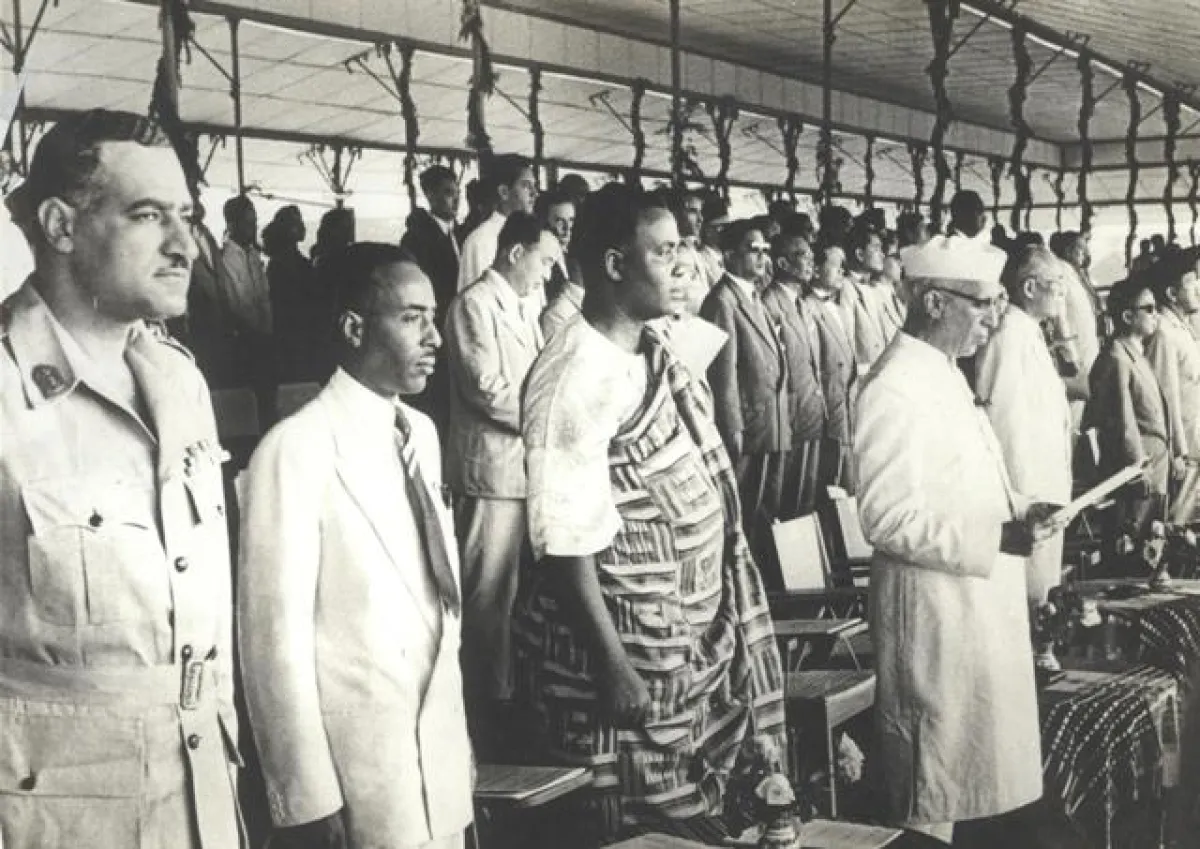

Von den Europäern heute gerne vergessen ist die Gewalt, die sie gegen die kolonisierten Menschen ausgeübt haben. Der Mau-Mau-Aufstand von 1952 - 1960 in Kenia und die französische Gewaltorgie von 1947- 49 in Madagaskar sind ebenso fast vergessen wie die sogenannte „Polizeiaktion“ der Niederländer zur Rückgewinnung Indonesiens, die von 1945 - 1949 ein „blutiges Chaos“ in der verlorenen Kolonie auslöste und sicherlich auch ein Grund dafür war, dass Indonesien 1955 mit der Bandung-Konferenz einen Meilenstein der Dekolonialisierung setzte. (Siehe hierzu auch: Revolusi von David Van Reybrouck).

Die größte Gewalt ging allerdings nicht auf das Konto der Europäer. Sie wurde ausgelöst durch die Teilung des indischen Subkontinents in Indien und Pakistan, die die indischen Moslems gegen die britische Position durchgesetzt hatten. Sie soll bis zu zwei Millionen Tote gekostet haben. Weil es niemand so genau weiß, wird oft der Mittelwert von einer Million angesetzt. Der Algerienkrieg von 1954 - 1962 steht, was die Gewalt betrifft, für die Autoren an zweiter, der von Frankreich von 1946 - 1954 geführte Indochinakrieg an dritter Stelle. Als Folgekriege der Dekolonisation werden der Koreakrieg und der Vietnamkrieg der USA gewertet. Hinzu kamen blutige Bürgerkriege nach dem Ende der Kolonialzeit im Kongo, in Nigeria, Angola und Mosambik. Ob es zahlreiche Siedler gab oder nicht, spielte sehr oft eine große Rolle, wie gewaltsam die Trennung von der Kolonialmacht erfolgte.

Das Buch Dekolonisation: Das Ende der Imperien ist klar und überzeugend gegliedert. Man kann sehr gut die Entwicklungen in Südasien, Südostasien, Naher Osten, Nordafrika, Mittelmeer und Subsaharisches Afrika miteinander vergleichen sowie Rolle und Bedeutung von Wirtschaft, Weltpolitik und Ideologien verstehen. Das Ende der Kolonialzeit hat die globale Rolle Europas grundlegend verändert und der politisch-wirtschaftlichen Integration Westeuropas einen vielleicht entscheidenden letzten Anstoß gegeben.

Die Autoren weisen schon früh in ihrem Buch darauf hin, dass „koloniale“ Denkweisen mit dem Bedeutungsverlust von Kolonien nicht verschwunden sind. Eine hierarchiefreie Koexistenz friedlicher Nationalstaaten sei nicht erreicht worden. Obwohl schwieriger zu legitimieren, gebe es weiterhin imperialistische Verhaltensweisen von Stärkeren gegenüber Schwächeren. Das ist noch milde ausgedrückt. Ukraine, Palästina, Grönland, Taiwan und Panama sind da nur die aktuellen Highlights. Der Katalog imperialistischer „Verhaltensweisen“ wird immer länger. Nicht mehr im freien Verbund der Völker in den Vereinten Nationen, sondern im Nebeneinander von Einflusszonen großer Mächte könnte die Zukunft der Welt liegen.