Volviendo la vista hacia el futuro

Beck

BeckJansen, Jan C. / Osterhammel, Jürgen | Dekolonisation: Das Ende der Imperien | C.H. Beck | 144 Seiten | 12 EUR

La nueva edición «completamente revisada y actualizada» del libro Dekolonisation: Das Ende der Imperien (Descolonización: el fin de los imperios) sale a la luz en un momento en el que resulta evidente para cualquier observador atento que el mundo está experimentando un profundo cambio de época. El libro ha sido publicado por C. H. Beck en la colección Wissen. Sus autores son los profesores Jan C. Jansen y Jürgen Osterhammel. Está pensado principalmente como una introducción para estudiantes interesados en la época colonial, pero sobre todo en la lucha por la liberación de los pueblos y grupos étnicos asiáticos y africanos contra la opresión, principalmente europea. Las colonias de América del Norte, Central y del Sur desempeñan un papel secundario, ya que su proceso de liberación rara vez tiene lugar en el siglo XX. La primera edición se publicó en 2013 y aún se encuentra disponible en inglés y chino. El libro se basa en literatura secundaria en alemán, inglés y francés, actualizada hasta el año 2023.

Dekolonisation: Das Ende der Imperiens no solo es de interés para los estudiantes de Historia, sino también para cualquiera que quiera echar la vista atrás para ver cómo comenzó la época que ahora parece tambalearse hacia su final. Sobre todo para europeos, africanos y asiáticos. Me gustaría mencionar dos textos recientes. En primer lugar, el ensayo The World Trump Wants: American Power in the New Age of Nationalism de Michael Kimmage, publicado en el actual número de marzo/abril de la revista Foreign Affairs. El autor analiza, entre otras cosas, cómo los líderes autoritarios Putin, Xi, Modi, Erdogan y Trump buscan asegurarse zonas de influencia propias y bien definidas y no dudan en definir sus culturas como civilizaciones específicas. Una palabra demasiado familiar para los europeos en el contexto colonial. En segundo lugar, me gustaría llamar su atención sobre el ensayo Le pouvoir de dire Non de Dominique de Villepin, primer ministro francés de 2005 a 2007, que apareció en línea el 7 de abril en la revista Le Grand Continent. En un «tour d'horizon», Dominique de Villepin recorre el estado actual del mundo y habla de un «neoimperialismo» que se expande a escala global. Irónicamente, Europa sigue siendo el último bastión de resistencia frente a esta poderosa tendencia.

¡Pero volvamos al libro!

Desde una perspectiva histórica, los dos autores sitúan la «descolonización» en tres breves décadas, de 1945 a 1975. Este periodo se caracteriza por el declive del imperio como forma de organización política y el fin de la teoría racial en Occidente. Cualquier forma de dominio que se percibiera como una relación de subordinación perdió su legitimidad en todos los continentes durante este periodo. Sin duda, esto también puede describirse como un proceso de autoconciencia. La historiografía suele considerar que el punto de inflexión de la Primera Guerra Mundial marca el fin del imperialismo. Sin embargo, Jansen y Osterhammel señalan que fue a partir de ese momento cuando los imperios británico y francés alcanzaron su mayor expansión. Gran Bretaña, Francia y Bélgica creyeron, hasta poco antes del inicio de la década de 1960, que mantendrían de un modo u otro una presencia duradera en sus colonias africanas. Preveían una transferencia gradual de poder a las élites locales a lo largo de varias décadas. La gran oleada de liberación de las colonias al sur del Sáhara sorprendió a muchos por su rapidez.

Tres grandes acontecimientos fueron decisivos para todas las colonias, tanto si se convirtieron en soberanas como la India en 1947, en los años 50 o más tarde. En primer lugar, las potencias coloniales europeas ya no tenían argumentos ideológicos que oponer a la fuerza y la determinación de unos pueblos que querían liberarse de su condición de seres humanos de segunda clase y tomar las riendas de su propio destino. En segundo lugar, la recién fundada Organización de las Naciones Unidas consagró expresamente en su Carta el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación. En tercer lugar, el auge económico de Europa Occidental, que alcanzó niveles de prosperidad nunca vistos hasta entonces, redujo considerablemente la importancia económica de las colonias. Esta había alcanzado su punto álgido en el periodo de entreguerras, ya que solo en esta época las colonias, en el contexto de una globalización sofocada por la Primera Guerra Mundial, empezaron a desempeñar un papel importante como mercados para las industrias europeas.

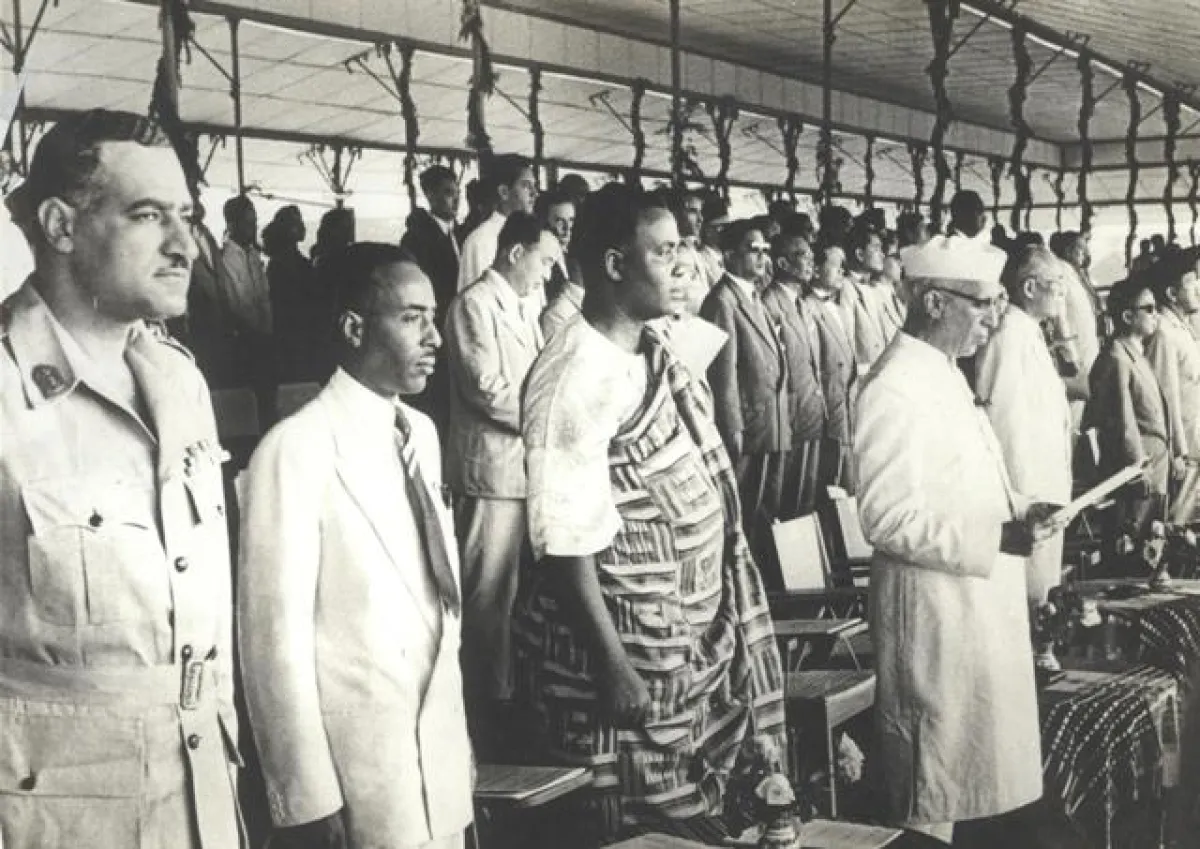

Hoy en día, los europeos tienden a olvidar la violencia que perpetraron contra los pueblos colonizados. La rebelión del Mau Mau en Kenia entre 1952 y 1960 y la orgía de violencia francesa en Madagascar entre 1947 y 1949 están casi tan olvidados como la llamada «acción policial» de los holandeses para recuperar Indonesia, que provocó un «caos sangriento» en esta colonia perdida entre 1945-1949 y fue sin duda también una de las razones por las que Indonesia marcó un punto de inflexión en en proceso de descolonización con la Conferencia de Bandung de 1955 (Véase al respecto: Revolusi de David Van Reybrouck).

Sin embargo, la mayor violencia no fue causada por los europeos. La desencadenó la partición del subcontinente indio en India y Pakistán, impuesta por los musulmanes indios en contra de la posición británica. Se calcula que pudo haber costado hasta dos millones de vidas. Dado que nadie conoce la cifra exacta, a menudo se establece un valor medio de un millón. En términos de violencia, para los autores la Guerra de Argelia (1954-1962) ocupa el segundo lugar, seguida por la Guerra de Indochina (1946-1954), también dirigida por Francia. La Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, dirigidas por los Estados Unidos, se consideran conflictos posteriores a la descolonización. Luego están las sangrientas guerras civiles que estallaron tras el final del periodo colonial en el Congo, Nigeria, Angola y Mozambique. La presencia o no de numerosos colonos europeos desempeñó, muy a menudo, un papel decisivo en el grado de violencia que acompañó a la ruptura con la metrópoli.

El libro Dekolonisation: Das Ende der Imperien está estructurado de forma clara y convincente. Permite comparar muy bien la evolución en Asia Meridional, el Sudeste Asiático, Oriente Próximo, África Septentrional, el Mediterráneo y el África subsahariana, así como comprender el papel y la importancia de la economía, la política mundial y las ideologías. El final de la era colonial transformó profundamente el papel global de Europa y dio un impulso final y quizá decisivo a la integración política y económica de Europa Occidental.

Los autores señalan al principio de su libro que las mentalidades «coloniales» no desaparecieron con el declive de las colonias. No se ha alcanzado una coexistencia pacífica de Estados-nación libres de jerarquías. Aunque más difícil de justificar, siguen existiendo comportamientos imperialistas de los más fuertes frente a los más débiles. Por decirlo suavemente. Ucrania, Palestina, Groenlandia, Taiwán y Panamá son solo algunos de los ejemplos más destacados. El catálogo de «comportamientos» imperialistas sigue creciendo. Es posible que el futuro del mundo no se base ya en una libre asociación de los pueblos en el seno de las Naciones Unidas, sino en una coexistencia de zonas de influencia dominadas por las grandes potencias.