التطلّع الى الوراء، نظرة إلى المستقبل

Beck

BeckJansen, Jan C. / Osterhammel, Jürgen | Dekolonisation: Das Ende der Imperien | C.H. Beck | 144 Seiten | 12 EUR

يتم نشر الطبعة الجديدة "المنقحة والمحدثة بالكامل" من كتاب إنهاء الاستعمار: نهاية الإمبراطورياتفي وقت يتضح فيه لأي مراقب يقظ أن العالم يمر بتغير تاريخي عميق. صدر الكتاب عن دار نشر C. H. Beck في سلسلة Wissen. ويتولى البروفسوران جان سي يان يانسن ويورغن أوسترهامل مهمة تأليف الكتاب. يهدف الكتاب في المقام الأول إلى أن يكون مقدمة للطلاب المهتمين بالفترة الاستعمارية، ولكن قبل كل شيء بالنضال من أجل تحرير الشعوب الآسيوية والأفريقية والمجموعات العرقية من الاضطهاد الأوروبي في الغالب. لم تلعب المستعمرات في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية دورًا رئيسيًا، حيث لم يحدث تحريرها تقريبًا في القرن العشرين. نُشرت الطبعة الأولى في عام 2013 ولا تزال متاحة باللغتين الإنجليزية والصينية. تستند اللمحة العامة على المؤلفات الثانوية الألمانية والإنجليزية والفرنسية حتى عام 2023.

إنهاء الاستعمار: نهاية الإمبراطوريات ليس مثيرًا للاهتمام لطلاب التاريخ فحسب، بل أيضًا لأي شخص يريد أن يعاود التطلع إلى الوراء ليرى كيف بدأ العصر الذي يترنح الآن نحو نهايته. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأوروبيين والأفارقة والآسيويين. أود أن أذكر نصين حديثين. أولاً، المقال العالم الذي يريده ترامب: القوة الأمريكية في عصر القومية الجديد لمايكل كيميج، المنشور في عدد مارس/ أبريل الحالي من مجلة فورين أفيرز Foreign .Affairs يتحدث الكاتب، من بين أمور أخرى، عن كيف أن القادة الاستبداديين بوتين وشي ومودي وأردوغان وترامب يريدون تأمين مناطق نفوذهم الخاصة الراسخة ولا يخشون تعريف ثقافاتهم كحضارات خاصة. وهي كلمة تبدو مفهومة جدا لنا نحن الأوروبيين في سياقها الاستعماري. ثانيًا، أودّ أن ألفت انتباهكم إلى المقال Le pouvoir de dire Non لدومينيك دي فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي من 2005-2007، الذي نُشر على الإنترنت في 7 أبريل في مجلة "لو غراند كونتيننت". في "جولة في الأفق"، يحلل دومينيك دي فيلبان حالة عالمنا ويتحدث عن "الإمبريالية الجديدة" التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. ومن مفارقات التاريخ: أوروبا هي القارة التي لا تزال تقف كآخر حصن ضد هذه النزعة القوية.

ولكن لنعد الآن إلى الكتاب.

يلخص المؤلفان، من منظور تاريخي، "إنهاء الاستعمار" في ثلاثة عقود قصيرة، من 1945 إلى 1975. تتميز هذه الفترة بانحسار الإمبراطورية كشكل من أشكال التنظيم السياسي ونهاية النظرية العنصرية للغرب. وفَقد أي شكل من أشكال الحكم، المتسم بعلاقات خضوع، مبرراته في جميع القارات خلال تلك الفترة. ويمكن وصف ذلك حتماً بأنه عملية وعي ذاتي. ومن المتفق عليه عموماً في علم التأريخ ان نقطة التحول كانت الحرب العالمية الأولى التي اعتُبرت نهاية للإمبريالية. ومع ذلك، يشير يانسن وأوسترهاميل إلى أن الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية لم تشهدا أكبر توسع لهما إلا بعد ذلك. فحتى ما قبل بداية الستينيات بقليل، كانت بريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا تعتقد أنها ستكون ممثلة بشكل دائم في مستعمراتها الأفريقية بطريقة أو بأخرى. وخططوا لتسليمها إلى النخب المحلية على مدى عقود. وقد جاء التحرير الكبير للمستعمرات جنوب الصحراء الكبرى مفاجئًا للكثيرين في سرعته.

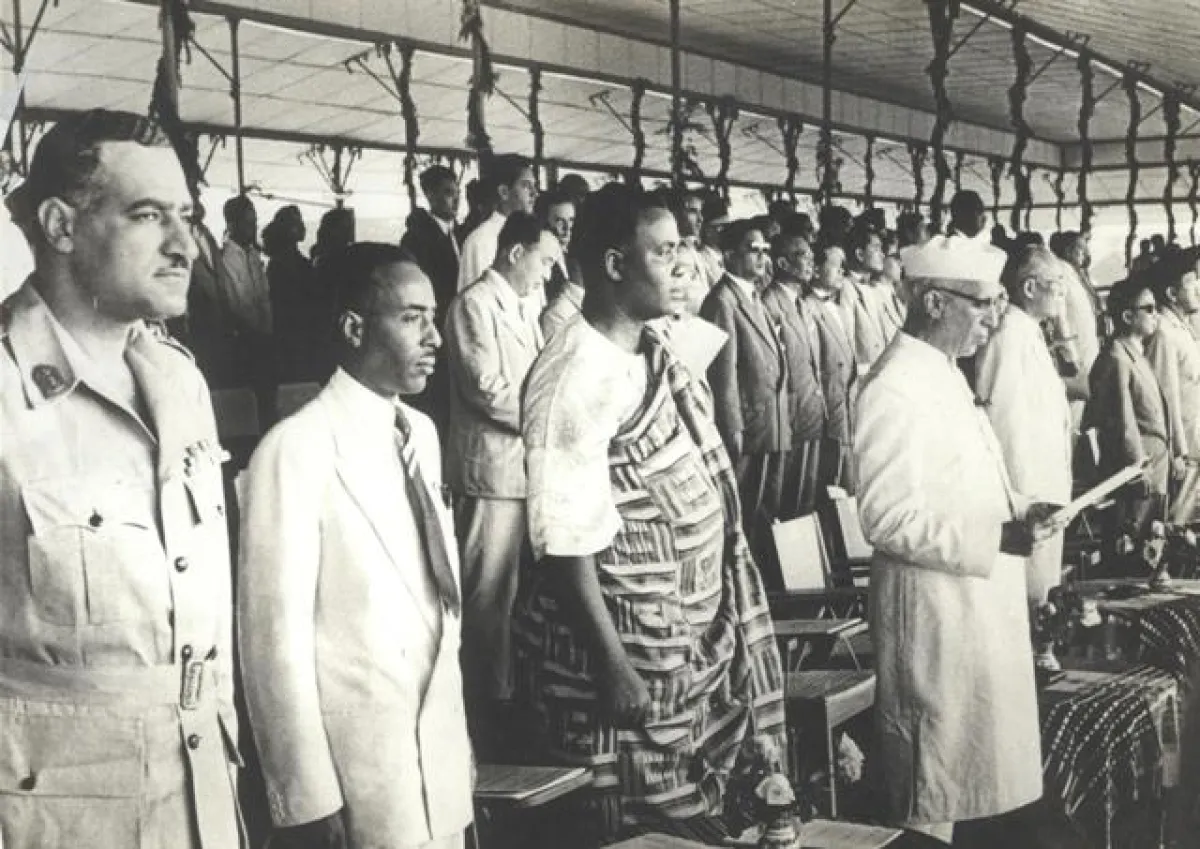

ثلاثة تطورات مهمة لجميع المستعمرات، بغض النظر عما إذا كانت قد أصبحت ذات سيادة مثل الهند في عام 1947، أو في الخمسينيات أو بعد ذلك. أولاً، لم يعد لدى القوى الاستعمارية الأوروبية أي شيء من الناحية الأيديولوجية لمواجهة قوة وتصميم الشعوب على التخلص من معاملتها كبشر من الدرجة الثانية وتقرير مصيرها بنفسها. ثانيًا، أكدت منظمة الأمم المتحدة التي تأسست حديثًا صراحةً في نظامها الأساسي على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها. ثالثًا، أدّى الصعود الاقتصادي لأوروبا الغربية إلى مستويات غير معروفة حتى الآن من الازدهار إلى تقليص الأهمية الاقتصادية للمستعمرات إلى حد كبير. وقد بلغ هذا الأمر ذروته في الفترة ما بين الحربين العالميتين، لأن المستعمرات لم تلعب دورًا مهمًا كأسواق بيع للصناعات الأوروبية إلا في تلك الفترة بسبب العولمة التي خنقتها الحرب العالمية الأولى. فانتفاضة ماو ماو في 1952-1960 في كينيا وعربدة العنف الفرنسية في 1947-1949 في مدغشقر تكاد تكون منسية مثلها مثل ما يسمى بـ"العمل البوليسي" الذي قام به الهولنديون لاستعادة إندونيسيا، والذي تسبب في "فوضى دموية" في المستعمرة المفقودة من 1945-1949، وكان بالتأكيد سببًا في أن إندونيسيا وضعت علامة فارقة في إنهاء الاستعمار في عام 1955 مع مؤتمر باندونغ. (انظر أيضًا: كتاب الإستقلال لديفيد فان ريبروك).

ومع ذلك، لم يكن الأوروبيون هم من تسبب في العنف الأكبر. فقد كان سببه تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان، الذي فرضه المسلمون الهنود ضد الموقف البريطاني. ويقال إن ذلك التقسيم قد أودى بحياة مليوني شخص. ولأنه لا أحد يعرف على وجه اليقين، غالبًا ما يُستخدم الرقم المتوسط وهو مليون شخص. تحتل حرب الجزائر من عام 1954 إلى 1962 المرتبة الثانية من حيث العنف، بينما تحتل حرب الهند الصينية التي شنتها فرنسا من عام 1946 إلى عام 1954 المرتبة الثالثة. أما الحرب الكورية وحرب فيتنام التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية فتُعتبران بمثابة الحروب التالية لإنهاء الاستعمار. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حروب أهلية دموية بعد انتهاء الاستعمار في الكونغو ونيجيريا وأنغولا وموزمبيق. وكان لوجود عدد كبير من المستوطنين أو عدم وجودهم في كثير من الأحيان دورُ كبير في مدى عنف الانفصال عن القوة الاستعمارية.

يتميّز كتاب "إنهاء الاستعمار: نهاية الإمبراطوريات" ببنية واضحة ومقنعة، ومن السهل مقارنة التطورات في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفهم دور وأهمية الاقتصاد والسياسة العالمية والأيديولوجيات. لقد غيّر انتهاء الحقبة الاستعمارية الدور العالمي لأوروبا بشكل جذري وربما منح التكامل السياسي والاقتصادي لأوروبا الغربية دفعة حاسمة أخيرة.

ويشير المؤلفان في بداية كتابهما إلى أن طرق التفكير "الاستعمارية" لم تختفِ مع فقدان أهمية المستعمرات. لم يتحقق تعايش بين دول قومية مسالمة خالٍ من التسلسل الهرمي. وعلى الرغم من ان السلوكيات الامبريالية أصبح من الصعب تبريرها إلا انها لا تزال قائمة، حيث يستمر الاقوى في ممارسة الهيمنة على الاضعف. وهذا أقل ما يمكن قوله، فأوكرانيا، وفلسطين، وغرينلاند، وتايوان، وبنما ليست سوى أبرز الامثلة في الوقت الحالي. إن قائمة "السلوكيات" الإمبريالية تطول أكثر فأكثر. وقد لا يكمن مستقبل العالم في التعاون الحر بين الشعوب ضمن إطار في الأمم المتحدة، بل في التعايش بين مناطق النفوذ التابعة للقوى العظمى.