Regard en arrière, regard vers l’avant

Beck

BeckJansen, Jan C. / Osterhammel, Jürgen | Dekolonisation: Das Ende der Imperien | C.H. Beck | 144 pages | 12 EUR

La nouvelle édition, « entièrement revue et mise à jour », du livre Décolonisation : la fin des empires paraît à un moment où il est clair, pour tout observateur attentif, que le monde traverse un profond changement d’époque. L’ouvrage est publié par C. H. Beck dans la collection Wissen. Les professeurs Jan C. Jansen et Jürgen Osterhammel en sont les auteurs. Il est destiné avant tout à servir d’introduction aux étudiants qui s’intéressent à l’époque coloniale, et plus particulièrement à la lutte de libération des peuples et des ethnies asiatiques et africains contre une oppression le plus souvent européenne. Les colonies d’Amérique du Nord, centrale et du Sud ne jouent qu’un rôle mineur, car leur processus de libération se situe rarement au XXᵉ siècle. La première édition a été publiée en 2013 et reste encore disponible en anglais et en chinois. L’ouvrage s’appuie sur une littérature secondaire en allemand, anglais et français, actualisée jusqu’en 2023.

Dekolonisation : Das Ende der Imperien (Décolonisation : La fin des empires) n’intéresse pas seulement les étudiants en histoire, mais aussi tous ceux qui souhaitent, en jetant un regard en arrière, comprendre comment a commencé une époque qui, aujourd’hui, vacille vers sa fin. Cela concerne tout particulièrement les Européens, les Africains et les Asiatiques. Je souhaite mentionner à ce sujet deux textes récents. Tout d’abord, l’essai The World Trump Wants : American Power in the New Age of Nationalism de Michael Kimmage, paru dans le numéro mars-avril de Foreign Affairs. L’auteur y évoque notamment comment les dirigeants autoritaires — Poutine, Xi, Modi, Erdogan et Trump — cherchent à sécuriser leurs propres zones d’influence bien délimitées, n’hésitant pas à définir leurs cultures comme des civilisations spécifiques. Un mot qui nous est, à nous Européens, bien trop familier dans le contexte colonial. Deuxièmement, je souhaite attirer l’attention sur l’essai Le pouvoir de dire Non de Dominique de Villepin, Premier ministre français de 2005 à 2007, publié en ligne le 7 avril dans la revue Le Grand Continent. Dominique de Villepin y dresse un tour d’horizon de l’état du monde et évoque un « néo-impérialisme » qui se répand à l’échelle mondiale. Ironie de l’histoire : l’Europe demeure le dernier bastion résistant encore à cette puissante tendance.

Mais revenons au livre!

D’un point de vue historique, les deux auteurs situent la « décolonisation » dans une période brève de trois décennies, de 1945 à 1975. Cette époque se caractérise par le déclin de l’empire en tant que forme d’organisation politique, ainsi que par la fin de la théorie raciale occidentale. Toute forme de domination perçue comme une relation de sujétion a, durant cette période, perdu sa légitimité sur tous les continents. On peut y voir une véritable prise de conscience de soi. De manière générale, l’historiographie considère le tournant de la Première Guerre mondiale comme marquant la fin de l’impérialisme. Jansen et Osterhammel soulignent toutefois que c’est seulement après ce moment que les empires britannique et français ont atteint leur plus grande expansion. Jusqu’au début des années 1960, la Grande-Bretagne, la France et la Belgique croyaient encore pouvoir rester durablement présentes, d’une manière ou d’une autre, dans leurs colonies africaines. Elles envisageaient un transfert progressif du pouvoir aux élites locales, étalé sur plusieurs décennies. La grande vague de libération des colonies situées au sud du Sahara a pris beaucoup de monde de court par sa rapidité.

Trois évolutions majeures concernent toutes les colonies, qu’elles soient devenues souveraines, comme l’Inde en 1947, dans les années 1950 ou plus tard. Premièrement, les puissances coloniales européennes n’avaient plus d’arguments idéologiques à opposer à la force et à la détermination des peuples désireux de se libérer du statut d’hommes de seconde zone et de prendre leur destin en main. Deuxièmement, l’Organisation des Nations unies, récemment fondée, a expressément inscrit dans sa Charte le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Troisièmement, l’essor économique de l’Europe de l’Ouest, qui atteignit alors un niveau de prospérité jusque-là inconnu, réduisit considérablement l’importance économique des colonies. Celle-ci avait culminé pendant l’entre-deux-guerres, car ce n’est qu’à cette période — dans le contexte d’une mondialisation étouffée par la Première Guerre mondiale — que les colonies ont commencé à jouer un rôle majeur comme débouchés pour les industries européennes.

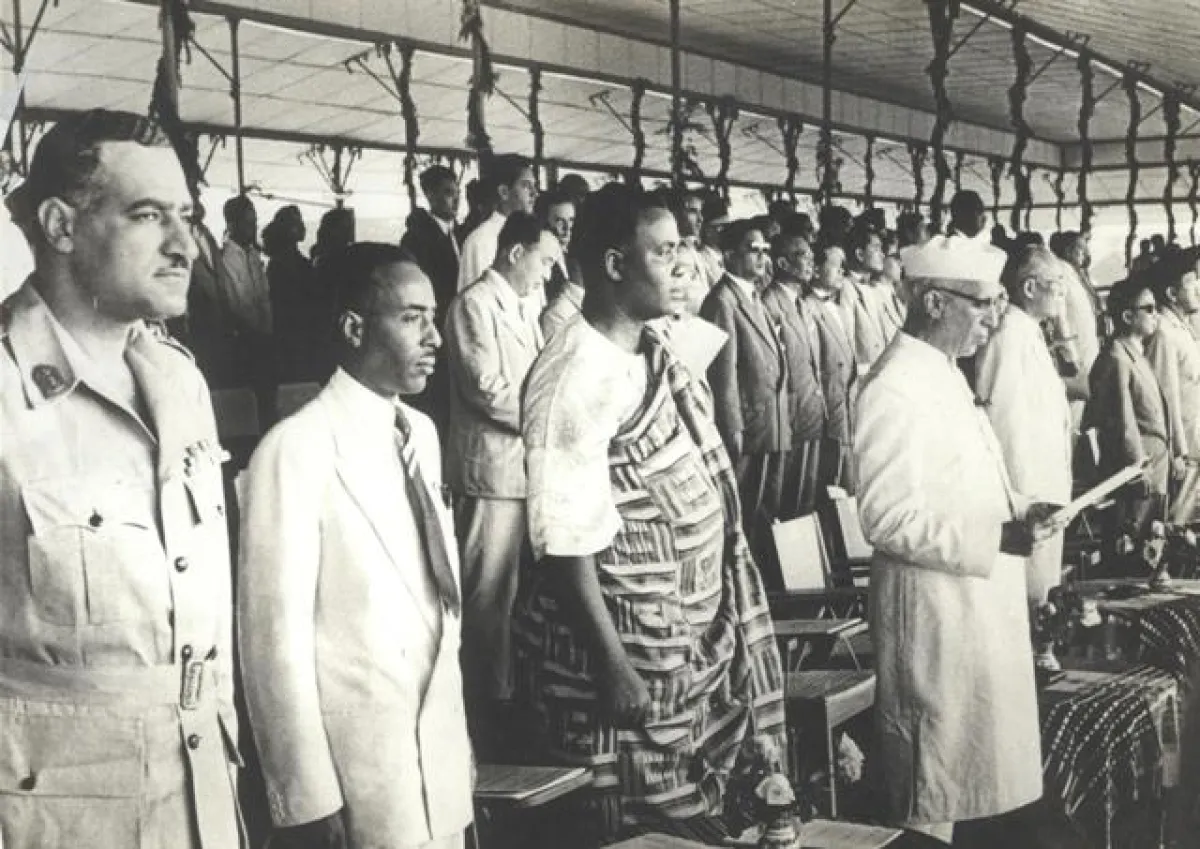

Les Européens oublient volontiers aujourd’hui la violence qu’ils ont exercée contre les populations colonisées. La révolte des Mau-Mau, de 1952 à 1960 au Kenya, et l’orgie de violence française à Madagascar entre 1947 et 1949 sont presque tombées dans l’oubli, tout comme la prétendue « opération de police » menée par les Néerlandais pour reconquérir l’Indonésie. Cette intervention, qui provoqua un « chaos sanglant » dans cette colonie perdue entre 1945 et 1949, fut sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’Indonésie marqua un tournant dans le processus de décolonisation en organisant la Conférence de Bandung en 1955. (Voir à ce sujet : Revolusi, de David Van Reybrouck.)

La plus grande violence, toutefois, n’a pas été le fait des Européens. Elle a été déclenchée par la partition du sous-continent indien entre l’Inde et le Pakistan, imposée par les musulmans indiens contre la position britannique. Elle aurait fait jusqu’à deux millions de morts. Comme nul ne connaît le chiffre exact, on avance souvent une estimation médiane d’un million. En matière de violence, la guerre d’Algérie (1954–1962) arrive en deuxième position selon les auteurs, suivie par la guerre d’Indochine, menée par la France de 1946 à 1954. La guerre de Corée et celle du Vietnam, menée par les États-Unis, sont considérées comme des conflits consécutifs à la décolonisation. À cela s’ajoutent les sanglantes guerres civiles qui ont éclaté après la fin de la période coloniale, notamment au Congo, au Nigeria, en Angola et au Mozambique. La présence plus ou moins importante de colons a très souvent joué un rôle déterminant dans le degré de violence qui a accompagné la séparation d’avec la puissance coloniale.

Le livre Dekolonisation : Das Ende der Imperien est structuré de manière claire et convaincante. Il permet de comparer avec précision les évolutions en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, en Méditerranée et en Afrique subsaharienne, ainsi que de comprendre le rôle et l’importance de l’économie, de la politique mondiale et des idéologies. La fin de l’ère coloniale a profondément transformé le rôle mondial de l’Europe et donné un dernier élan — peut-être décisif — à l’intégration politico-économique de l’Europe de l’Ouest.

Les auteurs soulignent dès le début de leur ouvrage que les modes de pensée « coloniaux » n’ont pas disparu avec le déclin des colonies. Une coexistence égalitaire entre États-nations pacifiques n’a pas été atteinte. Bien que plus difficilement justifiables, les comportements impérialistes des puissants envers les plus faibles perdurent. Et ce n’est là qu’un euphémisme. L’Ukraine, la Palestine, le Groenland, Taïwan ou encore le Panama ne sont que quelques exemples récents parmi les plus visibles. Le catalogue des comportements impérialistes ne cesse de s’allonger. L’avenir du monde pourrait ne plus reposer sur une association libre des peuples au sein des Nations Unies, mais sur une juxtaposition de zones d’influence dominées par les grandes puissances.