Schonungslose Genauigkeit

Das Lesen ist ja ein so unfassbar subjektiver Vorgang. So vieles spielt mit hinein. Wie man dem Autor gesinnt ist. Was man über ihn weiß. Was man mit ihm schon erlebt hat. Ob das Gelesene eine Tür im eigenen Erinnern oder Erleben aufmacht. Und so weiter. Wenn man Edgar Selge als Theaterspieler gesehen hat, wie er jeder Rolle Witz und Originalität abringen kann, dann bedeutet das auch, dass man gewillt ist, diesem Buch einen großen Vorschuss an Sympathie zu geben. Der trägt zumindest 50 Seiten lang, dann muss sich ein echtes Interesse gebildet haben.

Nach der Widmung „Für meine Brüder”, folgt ein kryptisches King Lear-Zitat, aber dann geht es sofort in medias res: Hauskonzert im Hause Selge, mit 80 Gefangenen einer Jugendstrafanstalt.

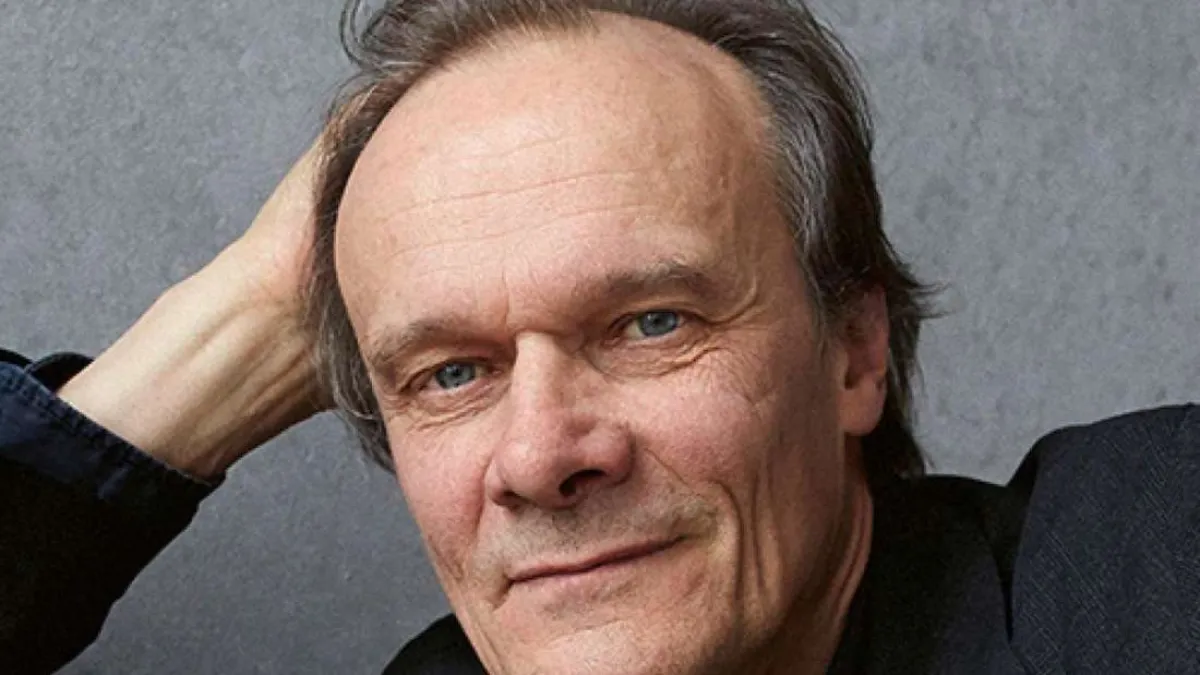

Edgar Selge | Hast du uns endlich gefunden

Rowohlt Verlag | 300 Seiten | 24 Euro

Edgar Selge erzählt aus der Kinderperspektive, aus der Sohnperspektive. Die Musik ist dabei ein erzählerisches und inhaltliches Leitmotiv, alle spielen in dieser Familie Instrumente, Mozart und Beethoven sind Hausheilige. Der Vater ist ein ausgezeichneter Pianist, der Bruder Werner wird professioneller Cellist. Das Außergewöhnliche an seiner Kindheit: Edgar Selges Vater, Oberregierungsrat, der in diesem Hauskonzert selber spielt, ist Direktor einer Jugendstrafanstalt und weil für Kinder erstmal alles normal ist, was sie erleben, ist es das für Edgar auch. Irgendwie erinnert das gleich an Joachim Meyerhoff und seine Jugend auf einem Psychiatriegelände („Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war”), sein Vater ebenfalls Direktor. Ungewöhnliche Umstände einer Kindheit, episodisches Erzählen. Meyerhoff nennt sein Erinnerungsbuch einen Roman und gibt damit gleich zu, was eigentlich selbstverständlich ist: Das Erzählen über die eigene Kindheit muss Lücken füllen, muss Dialoge erfinden, Einzelheiten ausmalen. Da ist das Eingeständnis fehlender Objektivität sinnvoll und konsequent. Das hat auch Karl Ove Knausgård so gemacht bei seiner sechsbändigen Mammut-Roman-Autobiografie, norwegisch „Min Kamp”. Das vergisst man dann meistens als Leser, zumindest wenn man gefesselt ist.

Das Faszinierende an Kindheitserinnerungen ist der Versuch des Zurückversetzens in den Kinderkopf, in die Kinderwelt. Selge scheint das großartig zu gelingen, auf jeden Fall bringt er seine erinnerten Erfahrungswelten zum Klingen und Singen. Das durchgängige Präsens hilft dabei, man schlüpft in seinen Kopf, sitzt mit am Familientisch. Aber wie er auch ab und an in die Zukunft des Erwachsenen springt und damit das Kindheitsgebäude verlässt, so sind auch manche Sätze klüger als das erlebende Kind. Schade ist das nicht, denn sonst würde man als Leser glasklare Analysen oder spätere Einsichten verpassen. So schreibt er über die Meinungen der Eltern: „Aber ich muss ihre Ansichten umdrehen, damit ich zu meinen eigenen komme.” Ein Satz mit Allgemeingültigkeit. Es ist ein wesentlicher Bestandteil in jedem Emanzipationsprozess von den eigenen Eltern, die Deutungshoheit über die Dinge des Lebens zu erkämpfen. Sehr hilfreich können dabei ältere Geschwister sein, in Selges Fall seine Brüder Werner und Martin, welche sich knallharte Wortgefechte mit dem Vater liefern, wenn es um seine antisemitischen Thesen oder seine Verdrängung der Nazi-Gräuel geht. Zur Abgrenzung von den Eltern und ihrem doktrinären, national-konservativen Kulturgeschmack gehören auch die heimlichen Kinobesuche des jungen Edgar, mit denen er sich eine Welt außerhalb der Familie erkämpft, in dem er Teil des aktuellen Populär-Kulturgeschehens sein kann. Wie er im Garten des Hauses kraft seiner stark ausgeprägten Fantasie in Kampf- und Kriegswelten eintauchen kann, so flieht er im Kino in die Abenteuerwelten der Filmklassiker und gewinnt James Dean zum großen Bruder und Vorbild. Auch seine Erfahrungen in der Schule, die erste Liebe und die Gespräche mit den jugendlichen Delinquenten lassen ihn seinen Horizont erweitern. Aber der Schwerpunkt des Erzählten bleibt die Familie.

Obwohl der gebildete und hoch musikalische Vater den kleinen Edgar regelmäßig schlägt und mit seinen Ansprüchen terrorisiert, kann dieser nicht anders als ihn zu lieben und zu ihm aufzuschauen. Auch dies ein Schicksal von allgemeingültiger Wahrheit und das Drama unzähliger gequälter Kinder. Der Leser muss hier die verdrängte Wut des Kindes ertragen, die dieser nicht fühlen kann, was die Lektüre teilweise emotional anstrengend macht. Aber die emotionale Spannung bricht sich dann doch in teilweise scheinbar völlig unverständlichen Handlungen Bahn. Edgar stiehlt, lügt, trickst, zerstört Sympathien, enttäuscht, provoziert, dass einem beim Lesen die Haare zu Berge stehen.

Die Schonungslosigkeit und Genauigkeit, mit der der Autor die komplexe und oft ambivalente Gefühlslage des Kindes beschreibt, ist atemberaubend. Wie jede große Literatur bietet sie die Gelegenheit, vergleichend oder verstehend, quasi gemeinsam, die eigene Innenwelt bis in die hintersten Kammern auszuleuchten. Wie bin ich der geworden, der ich bin?

Das Buch beschreibt aus der Perspektive des 1948 geborenen Kindes die Generation zwischen den Weltkriegen. Der Vater verlor zwei Brüder im Ersten Weltkrieg. Heirat 1936. Am Ende des Zweiten Weltkrieges flüchteten die Eltern aus Königsberg in den Westen, von der Prägung her noch ganz großbürgerlich, aber mit tiefen Gesinnungswurzeln im Nationalsozialismus. Fremdelnd mit dem demokratischen Nachkriegsdeutschland, am liebsten ganz in der Musik aufgehoben und abgeschottet. Die älteren Brüder geben Contra, fordern eine Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, gestatten sich aber Waffenstillstände beim gemeinsamen Musizieren; der jüngere Edgar ist verwirrt, leidend, liebend, beobachtend, taktierend, noch ganz gefangen in der (Spiel-)Kriegswelt. Er will seine Eltern verstehen, er liebt sie ja. Er arbeitet sich an ihnen ab. Da findet sich der folgende Satz über seinen Vater: „Er will nicht als Nazi rüberkommen, aber sein ganzes Denk- und Sprachgebäude ist in dieser Zeit errichtet worden, und so schnell findet er kein anderes.” Gibt es eine bessere soziologisch-psychologische Analyse dieser Generation in einem Satz?

Auch für das unglückliche, nicht zu ihren Bedürfnissen passende Leben seiner Mutter findet er empathische Worte. Und er beschreibt – vielleicht hat man es schon selbst erlebt – das Erschrecken, als ihm schlagartig Ähnlichkeiten mit dem eigenen Vater bewusst werden, mit dem er auch noch den eigenen Vornamen teilen muss. Die Eltern als unentrinnbares Schicksal, die Auseinandersetzung mit ihnen eine lebenslange Aufgabe, die der Autor auch noch nicht bewältigt zu haben scheint.

„Hast du uns endlich gefunden” - der titelgebende Satz stammt aus einem Traum, in dem Edgar Selge als Erwachsener seine Eltern sucht – ist ein erstaunliches Debüt. Gerne mehr davon.