وقد يكون المنفى، أيضاً، فرصةً عظيمة

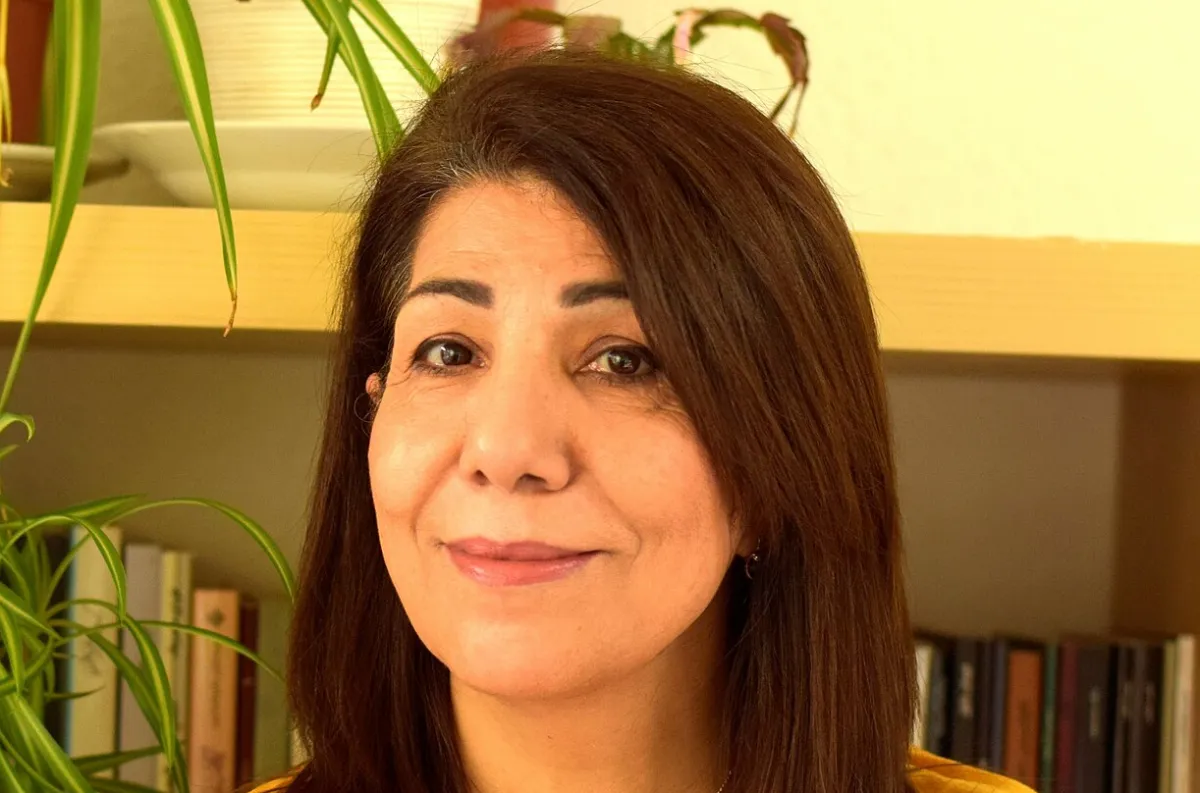

نجاة عبد الصمد، كاتبة ومترجمة وطبيبة توليد سورية من مواليد 1967. لها خمس روايات منها رواية «لا ماء يرويها» الصادرة عن دار منشورات ضفاف في عام 2017 والتي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية. كما لها إصدارات في الترجمة عن اللغة الروسية منها قصة «مذكرات طبيب شاب» للكاتب الروسي ميخائيل بولغاكوف.

أشتغل في مهنتين: الطب النسائي والكتابة. وثالثهما القراءة، مهنة تلازمهما أبداً. ولستُ من عائلة كتاب ولا شعراء ولا صحفيين ولا أعيان. ولدتُ في بيتٍ فقيرٍ ومتديّن. والدي معلم باطون وأمي ست بيت، وأنجبانا تسع بنات بعدهما صبيّين. لكنني من جيلٍ قرأ كثيراً وبكى كثيراً. وحين أكتب، تجلس مقولة دوغلاس آدامز، الروائي والموسيقار الإنجليزي، معي إلى طاولة الكتابة، يقول ويعيد بصوته المبحوح: "الكتابة عملٌ سهلُ جداً، ليس عليك إلا أن تحدق في ورقة بيضاء، إلى أن تنزف جبهتك..

قبل سبع سنوات، وجدتُ نفسي أعيش في ألمانيا العظيمة والجميلة، ينقصني فيها تفصيلٌ صغير، أنها ليست أرضي الأولى، وصلتها في منتصف العمر، ومكرهة. لا أعرف إن كنتُ سأسمّيها المهجر أو المنفى، وفي الحالين: سوريا التي كانت طوال الوقت (هُنا)ي أصبح اسمها هناك.

منذ أيامي الأولى في برلين، وبشغف التجريب، وبالضرورة، ومن بعد (التايّور) والكعب العالي والشعر

المسرّح، اكتسبتُ مهارةَ المشي بلباسٍ وحذاءٍ رياضيّ، وجعبةٍ على ظهري فيها ثبوتياتي الجديدة وقنينة ماء وسندويشة خبزٍ أسودٍ وجبن ووصفة الصبر على ما طرأ في حياة امرأةٍ وجدت نفسها فجأةً وحيدةً وغريبة، وضعيفةً كما لم تكن يوماً..

مشيت في برلين، ساعاتٍ طويلة، أياماً، في شوارعها وغاباتها، وحدي ووحدي ووحدي. لا أهل من حولي ولا أصدقاء، ولا ذاكرةَ مرّتْ عليّ في هذه العاصمة الغريبة، لم أولد هنا، ولم تكرج طفولتي ولا مراهقتي، ولم يكن لي فيها حبيبٌ سرتُ معه يوماً ما، بقلقٍ وسيعٍ في زاروبٍ ضيق..

رحتُ أتحسس أمان الشجر والزهر والعصافير والنحلات الطائرة عالياً في الفضاء، قرب ذؤابات الشجر، أرقب الكلاب المدللة في أيادي أصحابها، أتملّى الأمان البادي في وجوه مسنين لا يخشون أرذل العمر، أشمّ نسيماً لا يسمّمه خوفٌ ولا جوعٌ ولا نوم المعوزين في العراء، أعبّ هواءً لم يدنّسه بطش الديكتاتوريات ولا التطرف الديني ولا الفلتان الأمني. بعيدةٌ أرض سوريا التي بعثرَ الطاغيةُ أبناءها بلا هوادةٍ في جهات الأرض الست؛ وآخرون لا يزالون فيها لاهثين خلف الأمان وخلف الرغيف وخلف شمعةٍ صغيرةٍ لليلٍ هائل الطول، أو مغيبين في عتمة السجون أو ميتين تحت الأرض أو واهمين الارتقاءَ إلى السماء شهداء أو باقين تحتها أحياءَ ناقصين يداً أو عيناً أو رجلاً أو كليةً أو أملاً أو مستميتين بحثاً عن قبسٍ يحمل البشرى بوسيلة دفء، أو بحثاً عن سفارةٍ تمنحهم فيزا ولو إلى مثلث بارمودا.

وأنا نجوتُ، لكنني منفية. بكيت، ففي بلدي لم أكن أيضاً بخير. تعبر في رأسي أغلفة الكتب التي كتبتُ، لم أنشرها في بلدي ولم أنشر مقالاً في صحافة بلدي، كلها ولدتْ غريبةً خارج سوريا، ومُنعتْ من الدخول إليها، ككل قمعٍ شمل حرية الرأي والقراءة والكتابة في سوريا. لكنّ كتبي عرفتْ دربها إلى القرّاء، منها أتعلّم كيف أتبع دربي إلى ما أريد.

ناديت أبطال رواياتي: ألم أطلقكم إلى الحياة، وأفتح لكم دروب النجاة في اغترابكم؟ جاء دوركم لتساعدوني، تعالوا وعلموني كيف لا أقع. وجاؤوا يهمسون لي مما تعلّموه: "وقد يكون المنفى أيضاً فرصةٌ عظيمة، بلد الحظ الذي يعيد تكوينكِ على نحوٍ مختلف. قد صرتِ بأمان، وما دام عقلك ما يزال بخير؛ فاستعادة الاحتفاء بالحياة دوماً ممكنة. والمكان الوحيد الذي يمكنكِ الذهاب إليه هو المستقبل"! أسلمتُ ماضيّ مؤقتاً إلى سقيفة الذاكرة وأُرسلتُ عينيّ تتطلعان فقط إلى أمام وفوق، هناك في هذا الفوق والأمام سوف أُعيد تكويني من درجة الصفر أو أدنى قليلاً.

وما دمتُ قد وصلتُ إلى ألمانيا أحمل علمي وقراءاتي وتجربتي ومهنة الطب التي سمّاها ابن خلدون: المهنة الشريفة! سأعيد تأهيل نفسي بها باللغة الألمانية. كالتلاميذ الصغار انتظمت في مدرسة لتعليم اللغة، اجتزتُ امتحاناتها وأمكنني الحديث بلغة أهل المكان ثم العمل موظفة اجتماعية وعلى التوازي تعديل شهادة الطب والعمل طبيبة، أُسيّر شؤون حياتي في مجتمعي الجديد، لأسير فيه بجبهةٍ عالية، وأرى بعينيّ تبدُّل نظرته من الإحسان إلى تعامل الندّ للندّ، واحترام الإنسان للإنسان.

لكنّ المنفى لمن لا يعلم: موتٌ صغير، ومهما عاش فيه مَن كان مثلي، سوف يظلّ شجناً لا يمكن التغلب عليه، إنما يمكن مقاومته بالذاكرة واللغة. صارت الكتابة وطناً بديلاً في المنفى.

وكنت أحسب الماضي يتوارى، يَخلُص، يموت؛ وتكرّ سنوات المنفى وهذا الماضي لا يتوارى ولا يموت. لا تخرج مني قريتي الصغيرة حيث ولدت: "الدُوَيرة" في جبل العرب، "الريّان"، محافظة السويداء، في جنوب سوريا، والتي هاجر إليها جديّ لأبي من جبل الشيخ في غرب سوريا، باحثاً عن أرضٍ تكرم بالخبز من دون إهانة، ومن قبله هاجر جدُّه الأول من جبال الشوف في لبنان حيث تعود أصول عائلتي الأولى.. سلسلة جبالٍ أنجبتْ أجيالاً ترتحل بينها إثر حروب الطوائف أو حروب الخبز؛ وتقاتل كي توطّد نفسها في هذه الجبال، وتكتسب منها طباعها العنيدة.

هاجر جدي لأبي إلى جبل العرب رجلاً مٌسنّاً وكفيف البصر، وشديد التديّن. ترافقه جدتي المسنّة أيضاً، وفتىً عمره 12 عاماً، اسمه "حسين" هو ابنهما الوحيد وثمرة زواجهما المتأخر. وهو الذي أصبح بعد سنين: والدي.

منذ ذلك العمر الفتيّ كان على حسين أن يرعى والديه. نشأ متديّنا مثلهما وحفظ كتب الحكمة، (كتاب الدين للموحدين الدروز)، الذين تنتمي أسرتي إليهم، وبالذات إلى جماعة *الأجاويد*، المتدينين بصرامة. سريعاً تعلّم مهنة البناء وكان يتقن مهنة الخطّاط، ينسخ كتب الحكمة بخطّه المحترف، ويجلّدها بيديه، ويزيّن أغلفتها بموزاييكاتٍ شبيهةً بزينات المسجد الأموي في دمشق، ليَخرُجَ الكتاب وكأنه للتوّ آتٍ من مطابع الورّاقين، يبيعه "حسين"، وبثمنه يشتري أكلاف حياة والديه. من والدي انطبعتْ في ذهني ثلاثية الفقر والكدح والطموح، التي سيورثني جيناتها.

كان عمري ست سنين حين قرّر أبي الانتقال إلى مدينة السويداء، حيث فرص العمل أوسع. اشترى فيها أرضاً نائية صغيرة، وبالطبع رخيصة، استصلحها وبنى بيتا بدائيا لنسكن فيه. زرعنا الأرض بالشجر والخضار، فصارت تنتج موسمين، صيفي وشتوي، ثم اشترى بقرتين، ونحن البنات وحدنا عاملات هذه المزرعة الصغيرة، تنتج بخيرها وجهودنا كما لو أن مساحتها خمسة أضعاف. لم يكن في بيتنا كهرباء. تعلمنا أن نفيق باكرا. نحلب البقرة أنا وأختي، نشتغل في الأرض، ننظف البيت، ثم نمشي حوالي كيلومتراً إلى المدرسة. تمطر السماء شتاءً أو ثلجاً، يتسرّب إلى جزماتنا الرخيصة، وتتجمّد أقدامنا من البرد والبلل، ولا نهتمّ، ففي المدرسة تنتظرنا قصص لغتنا العربية وأناشيدها ودروس العلوم، نداؤها يبعث فينا الدفء حتى نكمل الطريق إليها.

توالينا نحن البنات رتلاً يكرّ كحبات المسبحة. صرنا تسع أخواتٍ وما يزال أبي وأمي ينتظران الوريث الذكر، وأبي يربّينا على أن نكون متديّناتٍ مثله. وقواعد الدين تذمّ المدارس الحكومية الدنيوية: هذي المدارس تُلهي عن عبادة الله وتقود إلى الشرك به، وليس على أبناءِ وبنات الرجال المتدينين ارتيادها إلا بما يكفي لتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ومن بعدها يتفرّغ الصبيان إلى الأعمال الحرة، وتنشغل البنات بأعمال البيت بانتظار نصيبهن في الزواج.

وكانت قواعد الدين محقة في خوفها من مآلات تعليم البنات، من أن تتفتّح عقولهنّ؛ فقد صرنا نستعير القصص يومياً من مكتبة المدرسة، نرهن مقابل القصة فرنكين هما كل مصروفنا المدرسي الذي كان مخصصاً لشراء سندويشةٍ صغيرةٍ أو حلوى، فقد أغرتنا القصص أكثر من الحلوى. كانت مفتاحنا إلى العالم؛ نحن البنات اللواتي نعرف أنّنا سوف نُسحَب عنوةً من جنة المدرسة بعد أن نتعلم فكّ الحرف ومصيرنا أن نتزوج تباعاً قبيل بلوغ إحدانا الخامسة عشرة، وننجب الأولاد، ونلوك أنفسنا بتكرار حياة آبائنا.. لكّن القراءة ربّت عقولنا على ألّا تتكوّر عجينةً في يد الآباء.

أقمنا في عالم القصص أكثر مما عشنا في عالمنا الأرضيّ، أخذتنا القراءة أبعد بكثيرٍ من أن نخضع لمصيرنا المحتوم. كبرنا، إضافةً إلى حكايات جدتي لأمي، مع مجلة أسامة وسلسلة المكتبة الخضراء ودار العلم للملايين وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وروايات نجيب محفوظ وحنا مينة وروايات عصر النهضة الأوربية والأدب السوفييتي ولاحقاً أدب أمريكا وأمريكا اللاتينية واليابان والصين..

كنا في البيت، حين نتخاصم ونتشاتم كما كل الأطفال، تنعت إحدانا الاخرى بـ: شايلوك في تاجر البندقية، وحين تريد إحدانا أن تصالح الأخرى تعتذر إليها: أنتِ طيبةٌ مثل كوزيت فيكتور هوغو أو ملهمةٌ مثل اسميرالدا، غجرية الأحدب كوازيمودو، أو حكيمةٌ مثل هند بنت النعمان، أو جميلةٌ كمارلين مونرو عشيقة كنيدي..

وقراءاتي كلها في السرّ عن أهلي، وعائلتنا تعيش في غرفةٍ وحيدةٍ فيها مدفأة، وفي الخارج ثلجٌ وريح، وتحت المخدة حيث أُخفي الرواية، تناديني أصوات الجنيّات لأسترق النظر إليها بعينٍ واحدة، وبالأخرى إلى أبي كي أتأكد أنه مشغولٌ ولا يرى خطيئتي المستترة. ومرةً نسيت كتاب غسان كنفاني فوق رفّ ثيابي، والرفّ مكشوف، فلم يكن لدينا خزانات ثياب. رآه أبي فغضب: كل قراءةٍ خارج كتب الدين تأخذك إلى جهنم وبئس المصير. غرقتُ ليلتها في فراشي، أُحدّق في سقف الغرفة، كانت على السطح أشكالٌ عشوائيةٌ رسمتْها الرطوبة وبقايا دلف أمطار الشتاء، تراءت لي من بينها صورةُ رجلٍ ملتحٍ وعلى رأسه عمامة، تخيّلته إله أبي يمدّ يديه ليخنقني.

وكان اقتناء التلفزيون محرّماً في بيوت الدروز الأجاويد، وفي بيتنا راديو، لأبي وحده، يستمع منه إلى نشرات الأخبار والطقس وحسب. في غيابه أُنزل الراديو عن الرف العالي لأسترق السمع منه إلى الأخبار وبرامج الثقافة والمسابقات والجديد في العالم. صرتُ، وأنا لا أزال طفلة، أعرف ما هما المعسكران الرأسمالي والاشتراكي وماذا تعني منظومة دول عدم الانحياز..

مَن قد يجاري أحلام طفلةٍ تربّتْ على الشغف بالمعرفة؟

هل كان أبي يحدس بطموحي، كيف يتنامى كطوفانات صغيرة، حين لم يترك وسيلةً لترهيبي من كتب تثير فيّ أسئلة المعرفة وترغيبي بالتبحّر في قراءات الدين وحده لأستسلم إلى الرضى بقضاء الله وقدَره؟

ولم أُسحَب من جنة المدرسة بعد الابتدائية. ما حصل أنني كنت بنتاً متفوّقة، وفي كل سنةٍ تتوسّط معلمات المدرسة لدى أبي حتى وصلتُ البكالوريا، وبعدها سوف يبدأ العراك الحقيقي. حصلتُ على مؤهل دخول الطب. والجامعة في دمشق، وقواعد الدين تقول: لا تسافر المرأة إلا للضرورة، وبرفقة محرم. بل طوّر المجتمع الأبويّ هذه القاعدة لتصير: لا يحق للمرأة أن تخطو أبعد من مسرح دجاجةٍ مربوطة. وأبي لن يعصى تعاليم الدين. أفتى له شيخٌ جليلٌ ومتنور بفتوى مبتكَرة: ليواجه المشايخ ويسكتهم بحجة أنني سأتخرج طبيبة تكشف على نسائهم بدلاً من أن ينكشفن على الأطباء الرجال. من هذا الباب دخل، وكان في رأيي ثوريا عظيما!

درست سنتي الأولى في كلية الطب في جامعة دمشق، وحصلتُ على منحةٍ دراسيةٍ لأكمل دراسة الطب في الاتحاد السوفييتي، وكانت إمكانيةُ طرح الموضوع على أهلي مستحيلة.

بالطبع لم يسندني في قراري لا معلمٌ، ولا عمٌّ ولا خالٌ ولا شيخٌ متنور. قالوا أنني تجاوزت حدي في إيذاء أبي في مكانته الاجتماعية والدينيّة. حتى أمي لم تدعمني. كانت غارقةً في همومها منا، وخائفة على مكانة أبي، وتريد تزويجنا أسرع ما يمكن.

لكنّ في رأسي حلمٌ كبير، نما من الكتب ومن حكايات جدتي لأمي، هذه المرأة الاستثنائيّة التي أصبحتُ وريثتها بالبيولوجيا وبالروح وبمهنة الطب ومهنة الروي. كانت حكيمةً نادرة، عاشت عمرها في الظلّ لا في كادر المشهد، كمؤسّسةٍ تشتغل بدوامٍ كامل، بذوقٍ ورويّةٍ وبلا جعجعة، تدير حياة القرية من فناء الدار وغرفها الخلفيّة. كانت (داية) القرية، ولدنا على يديها، نحن حفيداتها وجميع مواليد القرية. وكانت تحمل زوادة المؤونة على ظهرها عشرين كيلو متراً مرة في الشهر إلى أخوالي الذين يتعلّمون في مدارس المدينة. وتروي لنا حكاياتها وهي تغزل الصوف أو تنسج سجادة يدوية أو تصنع لنا خابيةً من الفخار لنشرب منها ماءً بطعم الأرض.. يهدهدني صوتها يروي سير أبطال الثورة السورية الكبرى وقصائد الشعر الشعبي، وقصة النبي أيوب والصدّيق يوسف وذي النون البصري ورابعة العدوية، وقصص أمراء العرب وحبيباتهم: حمدة ومحمد، عنتر وعبلة، وغيرهم.. تروي بذهن صافٍ وذاكرةٍ نهرٍ وقراءة تمثيلية قد لا يستطيعها نصف الحكواتيين. وحكاياتها تُشيد بالحب ديناً، وبالشجاعة ناموساً، وبالعزيمة مبدأً، وبالصدق فريضةً، وترفض الظلم وتدين الكذب والكذابين وتنصر الحق على الباطل.

وإن كان ما روته جدتي خرافةً أو طوباويّةً أو محض خيال، فقد كان نسخةً عمّا كنا نقرؤه في كتب الأطفال بصياغة موجهين تربويين، هو ذاته ما ألهب رأسي الطفل بالأسئلة: "لو كان الخيار بيدي؛ أين سأختار لنفسي أن أقف"؟ كانت تلك أسئلتي وأنا طفلةٌ شغوفةٌ بالحكايات، ورافقتني حتى صرت طبيبةً وكاتبةً مسكونةً بجنيّات الكتابة كما بقضاياي فيها، وأولها: الصدق، ومقاومة الاضطهاد والظلم وانتهاك الحريات والكرامة الإنسانية.

في زمن جدتي لم تكن المرأة مسحوقة تماماً أو مهانة، كانت لها دوما هذه المساحة التي تتسع أو تضيق وفق ما تتيحه لها قدراتها الشخصية، وكان عليها أن تستنزف شجاعتها الفردية والاحتياطية لكي تنتزع حقاً أصبح بديهيّاً في زمننا، ومع كل خطوةٍ تدمي يديها ورجليها، تشق الدرب لنفسها، وتمهّد خطوةً قصيرةً لباقي النساء كي يتقدمن. ومن جيل أمي تعلّمت بضعُ نساءَ لا أكثر، وبعضهن أصبحن معلمات للصفوف الابتدائية. ومن جيلي أنا خرجت نساءٌ لن تبلغ نسبتهن الثلث بين إناث مجتمعنا ليتعلمن في الجامعة في العاصمة دمشق أو نادرا في حلب. ومن بينهن كان لي مشروعي الشخصيّ الذي ينضج في رأسي بفورة عاشقةٍ وبصبر أمّ: سأقاتل لأكسر قاعدة (الدجاجة المربوطة)، مهما كلّفني الثمن. سأسافر وأنال تعليماً عالياً، وأعايش تجربة الاتحاد السوفييتي وأنقلها إلى بلدي، الذي لن ينهض إلا بعزيمة نسائه قبل رجاله.

كنت منزوعة الأسلحة جميعها إلا من هذا النور الخفيّ في داخلي، يناديني: غامري بكل ما تملكين في سبيل التعليم وأنت الرابحة. تلك هي قضيتي الثانية.

وإن كانت مسيرة تعليمي صداماً يومياً مع أبي، قهراً، مراراً خالصاً. ظهرنا كأعداء في اختيارنا لقراءاتٍ متخالفة. وبعد أن تعبنا كلانا، ولم يستسلم أحدنا، اكتشفنا أننا نسير في الحياة على ذات الطريق؛ أبي إلى ربه في السماء وأنا وأخواتي إلى ربنا، الضمير القابع في نفوسنا، يوجهنا كيف بالعمل نرسم على الأرض خطانا. كأننا وجهان لعملة واحدة: أبي الذي ربيتُ على مشهد كتب الدين امتداداً ليديه، يديه اللتين تقطران عرقاً ومشقةً ليعيل هذه الأسرة، القبيلة. ويظلّ يقرأ بعد وقت العمل.

ولم نتربَّ في أسرتنا على الفردية، سادتْ روح الجماعة في البيت وفي العائلة وفي الحي.. لم يمنحنا أبي وأمي الحنان أبداً بالمعنى التقليدي، منحانا أشياء أخرى، منهما اقتبسنا أن الشأن العام هو أيضاً شخصيّ وهو مسؤولية كلٍّ منا، وأنّ العمل مقدّسٌ في حياة الإنسان، كانت أمي تزرع وتشتغل مثل أبي، وتهتمّ بجاراتنا الأرامل والفقيرات. من أبي وأمي تعلّمنا أن الأهل لا يحتاجون أن يوصوا أولادهم: لا تسرقوا ولا تكذبوا، يكفي أن يكونوا هم أنفسهم صادقين وأمينين ليكون أولادهم كذلك.

الأسرة مؤسستنا الأولى ومن بعدها المدرسة، تلك هي قضيتي الثالثة

في مشروع سفري، لم تسندني سوى جدتي لأمي. سألتني: "وهل أنت مسافرةٌ إلى الاتحاد السوفييتيّ على نفقة الحكومة؟" أجبتها "نعم". قالت: "إذا اتركي والدك عليّ. سأحاول إقناعه".".

كانت جدتي الأمية تؤمن بفطرتها بكيان الدولة التي لن يكون المواطن يتيماً لو كانت مؤسساتها فاعلة، وتؤمن بالتعليم منذ كانت تحمل زوادة الطعام على كتفها لعشرين كيلو متراً إلى أخوالي في المدينة، كأنها تُزوّد نفسها لا أبناءها، كأنها تجسّد من غير أن تدري مقولة هيغل فيلسوف ألمانيا: "التعليم هو من جعل البشر أخلاقيين".

لم تجعل جدتي أبي يوافق أو حتى يقتنع أو على الأقل يتراجع عن غضبه، لكن وقفتها تلك سكّنت قليلا من ألف شيطانٍ كانوا يتناوبون على إرعابي حين سافرتُ للدراسة أخيراً مصحوبةً بغضب أبي، وبنيّتي السرية الخالصة أنني لن أخذله، فقط لو يصبر عليّ بضع سنين!

وفيت بوعدي السري لأبي. ظلّ وجهه وشقوق الباطون على يديه دليلي لأجتهد في الدراسة بكل طاقتي، إلى أن تخرجتُ طبيبة. كذلك شهدتُ في سنة دراستي الأخيرة انهيار الاتحاد السوفييتي، وأنّ ذلك النظام الذي أمّن للناس التعليم والمسكن والعلاج وفرص العمل، سلب منهم بالمقابل حرية الاختيار. صحيح أن الإنسان لا يحيا من دون الخبز، لكنه يتموت إن افتقد للحرية!

عدتُ واشتغلت في بلدي 25 سنة ما بين عيادتي والمشافي، في طبّ التوليد والجراحة النسائية، وكانت العيادة كاميرتي إلى حال قاع مجتمعنا، تتحالف سلطة الدين وسلطة الأب كيلا تفعل النساء والبنات إلا ما يريدون. ومن فوقهما سلطة الاستبداد تنكّل بالجميع.

كانت مهنتي تستهلك وقتي كله، وأقرأ ما استطعتُ، ولا يكفّ رأسي عن الضجيج. ظل الدويّ يُدوّخ رأسي حتى بدأتُ كتابة روايتي الأولى، وقد صرتُ في الأربعين. عن الاغتراب القسريّ لرجال بلادنا في سبيل لقمة العيش ومعاناة نسائهن في غياب الأزواج، والأطفال في غياب آبائهم. كذلك كان حال الشباب، يتخرجون من الجامعة والدراسات العليا، ويستميتون للحصول على فيزا عملٍ في الخليج العربي أو ليبيا، فلا كرامة للعاطلين عن العمل في بلادهم. من هؤلاء وُلدت روايتي الأولى (بلاد المنافي).

سافرتُ بمخطوطها إل (دار الريّس) في بيروت. ما الذي أخذني أنا الأُخرى خارج بلدي سوريا إلى داره اللبنانية العريقة؟! لستُ وحدي. كان مبدعو سوريا ومبدعاتها يهربون من قمع الرقابة في سوريا لكلّ فكرٍ مستقلّ وناقدٍ وبنّاء. وبسببه كرّت كتبي الثمانية وليدة المنافي..

عام 2011 قامت الثورة السورية، وقمعها النظام بكل وسائل القتل، من قمع الرأي حتى البراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي على الأحياء السكنية. وقاومناه. انخرطتُ بالعمل الإغاثي الميدانيّ وورشات تمكين النساء النازحات وبتوثيق ما يجري بالكتابة. في ظل ذلك الخوف المريع كتبتُ ثلاثة كتب: غورنيكات سورية، في حنان الحرب، منازل الأوطان. كان الخوف والشجاعة يسيران بي معاً لأعرّي بشاعة الظلم السياسيّ والاجتماعي، الذي كان يطال الرجال والنساء من قبل، لكنه اشتدّ مع الحرب، ولا تزال المرأة تعاني فوقه من السلطة الأبوية. وخطوط الحياة تلتقي كلها عند المرأة التي أصبحت ضحية الديكتاتوريات والحروب والنزوح والذكورة والمنافي، اشتركتْ مصائر النساء في فداحة الخسارات، على اختلاف آلامها الفرديّة، كل تاءات التأنيث التي انتهكت الحروب أجسادها وحصون قلوبها وأرواحها، ومَن فقدتْ عيناً أو يداً أو بكارة، أو ثكلت أو ترملّت أو احترق ثوبها أو جلدها أو بيتها؛ ولم يستسلمن لدور الضحيّة، ولم يتوقفن عن محاولات النهوض من مأساتهنّ..

وطالت الحرب علينا واشتدّت، وبدأنا كلنا نموت بطيئاً. وكنت أعالج النساء بالطبّ وأعالج أوجاع روحي بالكتابة، بالفنّ الذي سيظلّ يحيينا في زمن الموت العميم. انكفأتُ إلى داخلي لأٌنزِل عن ظهري حِمله المزمن، لأكتب روايتي لا ماء يرويها بعيداً عن المحرقة. رحتُ أكتب وأكتب، أستسلم طائعةً إلى تنكيل الكتابة بي، أحتجّ، أصرخ أكاشف نفسي، أنتشل ما غاص في قيعانها، أطبطب على ألمي الخاص، أصفّي حساباً معقّداً ومزمناً مع عشقي المجنون للسويداء مدينتي؛ لقرية الدويرة مسقطِ راسي، ولعي بحجارتها السوداء، بمائها الشحيح، بالألف منمنمةٍ صغيرةٍ في فضائها الضيق، ألفظها من رأسي إلى أزرار الكمبيوتر، لعلّي أشفى منها وأرحل بعيداً، حين لم تعد حياتي فيها آمنة..

بنزيف جبهتي كتبتُ "لا ماء يرويها" ورحلتُ.

تلقيتُ جائزة كتارا عليها وأنا في برلين. لكنّ جائزتي سبقتها بما كتب النقّاد عنها وما كتب القرّاء لي. كتب رجالٌ كيف تهذّبتٍ طباعهم وتعاملهم مع زوجاتهم وأبنائهم بعد القراءة. وكتبتْ نساءٌ كثيرات، وجدن أنفسهن في شخصيات أبطالها وشعرن أنهن لسن وحيداتٍ كما كنّ يعتقدن.

هؤلاء إذاً هم قراؤنا، أصدقاؤنا الغرباء، الشهود القابعون في رأسنا حين نكتب رواية. بكتابتنا وقراءتهم نكمل بعضنا، نتخاطب بالعقل، بالكلمة الموزونة التي تُرتّب فوضى المفاهيم والأخلاق. يأتي هذا كله وسط متعة الحكاية المحبوكة، على أمل أن توقظ في الإنسان أجمل ما فيه، تُحفّزه ليولد حلمه الشخصيّ في الكفاح من أجل الحياة لا من أجل الموت.

هو ما تفعله الرواية، دخولٌ مداهمٌ إلى عمق حيوات القراء، تهذيبٌ للغرائز، عزيمةٌ تصحو وهدفٌ يُرسَم، حياةٌ موازية في جمال المبنى وقيمة المعنى، إضاءةٌ لعلاقة الإنسان بالوجود، كشفٌ لبواطن العالم ومشكلاته، ارتقاءٌ بالعالم الأرضي ليصبح أقل قبحاً وأقل ظلما، زادٌ للإنسان لا يكفّ معه عن الحلم، ليعثر على حلمه ويمسك به بضراوةٍ وبه يرتقي..

هكذا الرواية؛ إخلاصٌ للجمال، هديّةٌ للحزينين، كتفٌ يتفقّدنا كلما رآنا وحيدين..

هي ثورةٌ بيضاء، بطيئةٌ وعميقة الأثر، ولا بدّ سوف تحدث تغييراً ولو بعد زمن..

في مغتربي، تابعتُ أسير في بيت الرواية، آخرها (خيط البندول) التي ولدتْ في برلين. وفيها تتويجٌ لعلاقة مهنتيّ: الطب والكتابة. عن حياة الطبيب النسائي وفكرة الأمومة. وجدتني أكتب من جديد عن قضايا إنساننا السوريّ، بما فيها قضيّة المرأة، إنما تغيرت زاوية الرؤية. وجدتُني أخاطب نفسي والعالم معاً، وعلى وجه الخصوص جيل الشباب، ومن بينهم جيل الشباب في سوريا، الذي لم يعرف منها سوى وجه الحرب، من حقه معرفةُ أن ثمة زمنا جميلا وبلادا جميلةً وعريقةً كانت، ولا تزال، وستعود..

وأنا أكتبها، بدأ يتكشّف لي أنّ هذا المنفى الذي سلب مني الكثير، قد أعطاني الكثير أيضاً. كأنني كنت أحتاج الوصول إلى ألمانيا، إلى أن أقطع آلاف الكيلومترات لألتفت إلى أعماقي وأنقّب فيها، أستعيد صلتي بجذوري وأتعرّف إلى ذاتي، كإنسان، وكامرأة. فيه أدركتُ معنى أن يكون الحزن والفرح أمرين شخصيين، وأنّ ألمي كفردٍ أو كسوريّ ليس الأكبر ولا الأوحد في هذا العالم. صار يشغلني الإنسان ومعاناة البشر في كل مكانٍ منه مربوطةٌ إلى حبل سرّةٍ واحد، جذره الألم في غياب العدالة.

كإنسانة، وكامرأة، لن أتوقّف عن الحلم بالعدالة والسعي إليها، أن أكون ما أريد لا ما تفرضه السلطات، بكل أنواعها، عليّ. أن أربّي أبنائي وبناتي على احترام الإنسان، لتغدو الكرامة حقاً طبيعياً للرجل والمرأة والطفل على السواء. أريد عالماً بلا حروب؛ لا أن أدفع حياتي أو حياة أولادي ثمناً لها، ولا أن تختبرني الحرب بكم يمكنها أن تؤذيني وأنجو. أريد أن أحيا امرأة واعيةً ومسؤولةً وسعيدة بأن أعيش تجاربي الإنسانية الصغيرة والعادية في بلدي أو خارجها، أن آتي لأعيش في ألمانيا بإرادتي لا غصباً عني.

واليوم، وقد سقط نظام الأسد في بلدي. صار بإمكاني الاختيار في أن أبقى خارج بلدي أو أعود. وفي الحالين، سأتابع ماكنتُ أفعله دوماً. أسير إلى الأمام وأختار الكتابة وطناً..