Racines

C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Une raison suffisante pour réunir été et hiver dans le numéro d'août de Literatur.Review et publier des récits inédits ou non encore traduits provenant du nord et du sud de notre planète.

María Ignacia Schulz Chercheuse, écrivaine et traductrice afro-colombienne-allemande. Candidate au doctorat en sciences humaines et société numérique à l'université internationale de La Rioja et membre du groupe de recherche GREMEL de cette même université. Elle est titulaire d'une maîtrise en littérature espagnole et latino-américaine (Université internationale de La Rioja) et a étudié la linguistique et la littérature à l'Université de Carthagène (Colombie), où elle a également enseigné la littérature colombienne, entre autres sujets. Elle est associée de recherche dans le cadre du projet ERC Starting Grant AFROEUROPECYBERSPACE (Université de Brême) et membre du groupe de recherche De Áfricas y Diásporas : Imaginarios Literarios y Culturales à l'Université d'Alcalá. Ses recherches portent sur les constructions identitaires, les littératures hispaniques afro-caribéennes, les féminismes noirs et afro-caribéens et les cyberactivismes afro dans le monde hispanophone.

Et une fois arrivé au sommet, vous pouviez tout voir et vous ressentiez un tel bonheur

que vous ne vous en inquiéteriez plus jamais pour le reste de votre vie. - Amy Tan

Le vieux Stahl s’est remis au travail dans son jardin. Il y a quelques jours, j’ai remarqué qu’il était vide, stérile et que la terre était aussi grise que du béton. Il n’y avait pas de plantes, alors que les années précédentes, à la même époque, elles se tenaient déjà debout, brillantes et prometteuses. De ma fenêtre, je vois qu’il tient une charrue dans ses mains et que ses mouvements sont plutôt lents. Il avance d’un pied, puis de l’autre. Il a presque quatre-vingt-dix ans et pourtant il y a tant d’assurance dans ce qu’il fait. La sagesse de quelqu’un qui a passé toute sa vie à ne faire que semer. Son jardin, une parcelle d’environ 800 m2, avait quelque chose à offrir tout au long de l’année : à la fin du printemps, les laitues poussaient en touffes et le jardin était plein de fleurs vertes. Sous le soleil d’été, on pouvait voir les premiers tournesols et les plantes qui annonçaient les tomates rouges, juteuses et délicates. Une fois, après que mon chien eut traversé son jardin et que j’eus tenté de m’excuser, il m’avait fait signe de l’attendre et était revenu avec une courge butternut et un brin de betterave.

Notre jardin est également grand et Sébastien s’est mis à planter des légumes, des verdures et, dernièrement, des fleurs pour moi. Il a réveillé la vocation paysanne qui caractérise les voisins de ce côté de la rue. Notre maison, comme les autres, était autrefois une ferme où les gens cultivaient ce dont ils avaient besoin pour ne pas mourir de faim et élevaient des animaux. Les voisins, contrairement à nous, sont nés ici. Ainsi, le vieux Stahl et sa femme vivent avec leur fils et leur belle-fille et leurs petits-enfants, et les arrière-petits-enfants vivront certainement dans cette maison lorsque les arrière-grands-parents auront disparu.

La famille Stahl avait l’habitude de vendre sa récolte sur les marchés et dans certains supermarchés locaux, mais face à la concurrence brutale des grands distributeurs qui offrent toujours plus à des prix plus bas, elle ne pouvait plus vendre ses produits et a donc décidé de continuer à planter uniquement pour la consommation familiale. C’est ce qu’il m’a dit lorsque nous avons discuté de l’autre côté de la clôture. Ou du moins je croyais le comprendre, car il parle le dialecte franconien et je hoche souvent la tête en faisant semblant de comprendre, pour ensuite continuer la conversation et écouter sa voix comme s’il s’agissait d’une chute d’eau avec de nombreux cailloux. Il m’a raconté que la situation était devenue difficile et que son fils avait décidé de ne plus cultiver la terre, de ne pas continuer la tradition familiale. Lui, en revanche, continuait à se lever entre quatre et cinq heures du matin pour commencer le travail de la journée : activer le système d’irrigation, enlever les mauvaises herbes qui osaient s’intercaler entre ses plantes bien-aimées, labourer si nécessaire et cueillir les fruits qu’il savait prêts à être consommés. Il doit avoir une famille nombreuse qui dépasse les limites du quartier, car ils ne sont que six au total et je ne pense pas qu’ils puissent consommer autant de laitue que ce jardin en produit : quand il parle, je pense à la salade de laitue, à la laitue marinée, à la laitue à l’ail, à la laitue pour le sandwich, à la laitue... à la laitue... Comment peuvent-ils manger autant de laitue ? Il ne m’en a jamais donné, alors que j’aurais aimé les goûter. Elles avaient l’air grosses, rondes, vertes et fraîches.

Je dis au revoir au vieux Stahl et retourne avec mon chien dans mon jardin. Je m’arrête au milieu et tourne lentement tout mon corps et mes yeux vers lui. C’est mon jardin. C’est ma maison. C’est ici que je mourrai, me dis-je, et un certain tremblement monte de mes pieds jusqu’à mes oreilles. Je ferme les yeux et je pense à ma mère à Carthagène. Elle aussi s’est sûrement tenue un jour au milieu de notre jardin, a répété mes paroles et a ressenti mon tremblement.

***

J’avais déjà passé des vacances en Allemagne une vingtaine d’années auparavant. A cette occasion, le monde m’avait semblé nouvellement inventé. Une vaste prairie verte, lumineuse et fraîche s’ouvrait devant mes yeux. Le train filait, mais je ne pouvais pas encore me préoccuper de sa vitesse, seulement des vastes champs de colza verts et jaunes qui traversaient de temps en temps la route. Mes yeux s’écarquillaient comme pour tout saisir, la couleur, la luminosité, l’été. J’imagine un sourire sur mon visage. Il ne pouvait en être autrement. J’étais heureux d’avoir osé franchir la flaque, comme nous appelions Monsieur l’Océan Atlantique parmi mes amis, pour tenter de dissimuler la peur de cette aventure qui avait commencé il y a quelques semaines lorsque j’avais rencontré Erich.

Nous ne nous étions rencontrés que trois fois : la première fois à midi, j’étais habillée en bleu, j’avais les cheveux lâchés et une pile d’examens à réviser. Il m’a demandé comment je m’appelais, ce que je faisais, pourquoi le film n’avait pas encore commencé, et si j’acceptais d’aller danser avec lui. Je lui ai répondu que je m’appelais Camila, que j’enseignais, que le film commencerait à l’heure parce qu’ils étaient très sérieux à l’institut, qu’il devait se calmer et que oui, nous pourrions aller danser. Mais je n’y suis pas allée. Cela aurait pu être la deuxième fois, mais c’était dans un bar à salsa, je regardais l’heure depuis le balcon en direction de la Tour de l’Horloge et j’allais faire quelques pas seule quand je l’ai vu entrer. Il était là, le gars d’il y a quelques jours qui m’attendait probablement. J’ai essayé de me cacher entre la bière et le rythme d’une chanson dont je ne me souviens plus, mais je n’ai pas pu l’empêcher de s’approcher de moi. Et de nouveau un rendez-vous, désormais fixé au dimanche. Je suis arrivée deux heures plus tard que prévu, avec Isabel, mon amie qui m’avait convaincue de quitter le lit. Au moins, cette fois-ci, tu es arrivée, m’a-t-elle dit. Et huit semaines plus tard, j’étais avec lui dans un train de Francfort à Stuttgart, regardant par la fenêtre comme si le monde et moi avions été créés à ce moment précis. Je ressentais le bonheur d’un enfant qui a fait la plus originale des bêtises sans avoir sali ses chaussures blanches d’écolier.

C’était la première fois que je quittais Carthagène. En fait, c’était la deuxième. La première fois, je suis allée avec mes amis à Punta Arena, une île située à environ quinze minutes de bateau de Cartagena. J’ai oublié d’emporter une brosse à dents, et bien d’autres choses encore, car je n’avais pas l’habitude de faire une valise ou de préparer un voyage. Depuis, j’en garde toujours une dans mon sac, même si je vais faire des courses au supermarché. Mais c’était la première fois que je prenais l’avion. Quand je pense que j’ai juré de ne plus jamais prendre l’avion, sauf en cas de nécessité absolue, à cause de l’angoisse et de la peur qu’il me procure, des tremblements compulsifs qui prennent naissance dans ma pomme d’Adam, de la sueur dans mes mains et de la nécessité d’être attachée au siège, je ne peux pas imaginer à quel point j’ai été heureuse cette première fois.

Erich m’a fait entrer dans son petit deux-pièces parfaitement rangé : chaque chose à sa place et chaque chose en trop pour mon goût et ma tranquillité d’esprit. Des piles aux tensions inconnues, du papier de cuisine empilé sur une étagère, des ballots de lait en conserve, des ampoules électriques, des clous et des vis de toutes les formes et de toutes les tailles. Des savons, des éponges à vaisselle, de l’huile, du sel... tout ce qui se trouvait dans l’appartement se retrouvait dans cette petite pièce que j’avais découverte par hasard lors de mon premier matin en Allemagne. J’étais seule et je me souviens encore de l’angoisse qui m’a envahie. Comment peut-on avoir tout un peu plus, millimétré par taille, par couleur, par usage ? Dans ma maison, il n’y avait que ce qu’il y avait pour la journée. Si vous aviez besoin d’une nouvelle ampoule, vous alliez l’acheter au magasin. S’il n’y avait plus de lait, on allait l’acheter au magasin. Si vous aviez besoin d’une vis, vous alliez voir votre voisin mécanicien. Les outils venaient de n’importe quelle maison et restaient jusqu’à ce qu’un autre voisin en ait besoin. Je me suis rassurée en me disant que j’avais organisé ce voyage avec tous mes papiers en ordre, les siens et les miens. S’il m’arrivait quelque chose, on découvrirait au moins à un moment donné qui a massacré mon corps et où il a été caché. L’essentiel était que l’on me retrouve morte ou vivante. Ce premier matin, après ma découverte fatale, j’ai décidé de rester devant la fenêtre en attendant qu’Erich revienne de son travail. Je me demande pourquoi je ne me suis pas enfuie. C’est une sorte de fascination mystique pour ce nouveau monde qui m’a fait attendre ma mort là, devant la fenêtre, en voyant ce ciel d’un bleu moins brillant que celui de Carthagène.

Il ne s’est absolument rien passé, sinon je ne serais pas en train d’écrire cette histoire. Ce fut l’un des étés les plus heureux de ma vie. Les promenades paisibles dans les vignobles, les promenades dans les Biergarten ou jardins de la bière, comme je le traduis en anglais. Monter dans le bus et sentir sa main sur ma cuisse quand je voulais arrêter l’impulsion de me lever et de crier " stop !" que je voyais déjà venir de mon corps et nous avons tous les deux éclaté de rire, ce qui a attiré le regard des autres passagers sur nous. Descendre et traverser la rue quand les feux de circulation l’indiquaient et pas comme je le voulais : courir, regarder de gauche à droite et encore sa main qui arrêtait mes impulsions et encore les rires.

***

Je suis retournée plusieurs fois en Allemagne et lui en Colombie. A un moment donné, j’ai pensé que je pourrais mourir ici ou m’y installer – une autre façon de dire que j’avais envie de mourir dans un endroit précis. Jusqu’à cette nuit où nous sommes sortis d’une discothèque à Dresde. Nous devions prendre le métro jusqu’au terminus, puis le taxi qu’il avait déjà commandé. Encore deux heures et nous serions de retour chez ses parents, que nous étions allés visiter et qui habitaient dans une petite ville appelée Pirna. Il était plus de deux heures du matin. Il y avait deux autres passagers dans la rame de métro. Tous portaient des manteaux noirs, des bonnets noirs et des gants noirs. C’était l’hiver et il faisait très froid. Soudain, j’ai senti comme si quelque chose de très lourd avait été posé sur mon épaule droite et j’ai tourné la tête vers la fenêtre. Trois jeunes hommes au crâne rasé et vêtus de vestes larges me regardaient intensément tout en gesticulant sans arrêt. Ils sont montés dans le train, sont passés à côté de moi et m’ont dit " Scheißneger". Ils se sont assis en diagonale par rapport à notre place, de manière à pouvoir continuer à m’observer et à vociférer. Scheißneger, je l’ai appris plus tard et je l’ai retenu pour toujours, signifie "sale nègre". Nègresse, dans mon cas, je pense. Sale nègre. Les autres passagers ont commencé à s’agiter. Erich m’a regardée et m’a dit de ne pas faire attention à eux, qu’ils voulaient juste provoquer, embêter un peu, rien de plus. J’imagine que c’est ce que pensaient les autres passagers du wagon, car peu à peu, ils nous ont laissés seuls avec eux. Peut-être n’avaient-ils pas besoin d’aller jusqu’au terminus comme nous, et encore moins maintenant que l’ambiance devenait lourde, tendue. Une voix annonça le terminus et, avec elle, l’ordre imperturbable de descendre du train. Les trois jeunes ont été les premiers à sortir, puis Erich et moi. Après avoir fait quelques mètres, nous les avons aperçus devant nous, des bâtons à la main, comme s’ils nous attendaient. Ils se sont dirigés vers nous dès qu’ils nous ont vus. Erich, comme il le faisait toujours pour me signaler quelque chose, m’a pris la main, mais cette fois-ci, il l’a serrée si fort que j’ai eu mal, puis il s’est mis à courir, tirant ma main et mon corps derrière lui, vers le train. Nous sommes montés rapidement et, sous le regard déconcerté du conducteur, une conversation s’est engagée qui, comme je l’ai appris plus tard, portait sur le fait que nous devions descendre, que c’était le terminus, que non, que des jeunes nous attendaient dehors avec des bâtons à la main, que j’appelais la police, que j’avais appelé mais qu’ils disaient qu’il ne s’était rien passé et, alors, Erich s’est souvenu qu’il avait appelé un taxi qui devait déjà nous attendre plus loin. Un autre appel et le taxi est arrivé, s’est collé à la porte de la cabine du conducteur et nous sommes sortis du train par là. Les genoux d’Eric tremblaient, m’a-t-il avoué plus tard. Le chauffeur de taxi, apprenant ce qui s’était passé, a commenté dans un espagnol impeccable qu’il était marié à une Mexicaine et qu’ils vivaient à Dresde depuis quinze ans et que rien de tel ne leur était jamais arrivé. L’idée d’un arbre qui prend racine germait déjà en moi lorsque j’ai décidé en silence que je ne vivrais jamais en Allemagne. Je me suis alors souvenue qu’à Pirna, je m’étais sentie étrangement seule. Dans la rue, il n’y avait personne d’autre comme moi, je veux dire noire. Etre différente avait toujours été pour moi une source de fierté, qui me permettait de marcher droite et sûre d’elle. Ici, ce n’était que lorsque je me regardais dans le miroir que je découvrais une autre femme comme moi. Nous avons décidé de retourner immédiatement à Stuttgart, soutenus par les amis d’Erich qui lui demandaient comment il avait pu avoir l’idée de voyager en transports en commun avec une Noire dans l’ouest de l’Allemagne. Et je pensais, quand il me racontait cela, presque en m’excusant et en souhaitant que mes racines restent avec lui, comment il avait pu ne pas le prévoir et j’oubliais l’arbre, les racines et les feuilles et toutes ces conneries. J’ai juré de ne pas revenir. Une fois que la peur s’installe, on ne sait pas comment s’en débarrasser. Ma peau se hérissait et tremblait chaque fois que je voyais des hommes au crâne rasé. Beaucoup me rendaient mon sourire avec les yeux, sans comprendre pourquoi je restais soudainement immobile quand je les croisais dans la rue. "Sorry", précisaient-ils. Ils pensaient qu’ils m’avaient bloqué le passage sur le trottoir et s’excusaient. Je tremblais, tout simplement. Et puis, dans l’appartement, je pleurais à chaudes larmes, sans pouvoir m’arrêter, et cela me mettait encore plus en colère parce que cela n’avait aucun sens.

***

Et les jours passèrent, comme le dit une chanson. L’histoire avec Erich prit également fin. Cela se passa un soir où j’accompagnais Esteban voir un film d’un réalisateur allemand : L’accordéon du diable. Esteban posa sa main droite sur ma main gauche, sans rien dire, et la laissa là. Je sursautai, mais je me tus, ne voulant pas donner plus d’importance à un simple geste comme celui-là. Nous sommes retournés au lycée en silence et nous nous sommes dits au revoir. Ma tête tournait et je me demandais déjà si je devais chercher une cinquième patte au chat, si je devais revoir ces yeux qui, plusieurs mois auparavant, m’avaient captivée, avant même que je connaisse Erich.

***

Le vieux Stahl a été emmené à l’hôpital. J’ai vu l’ambulance arriver et, voyant son jardin désert, j’ai supposé que c’était lui qu’ils cherchaient. Depuis la fenêtre du salon qui donne sur la rue, je ne peux pas confirmer que c’est bien lui qu’ils ont emmené. Une certaine tristesse s’installe inévitablement dans mes yeux et je me regarde à l’intérieur de moi-même. Je repasse les souvenirs dans ma tête : la main levée de mon père en signe d’adieu, le baiser doux de ma mère posé sur les doigts de sa main, la neige qui tombe et mes bottes sans semelles adéquates qui menacent de me faire glisser, les parents d’Esteban débordants de joie. Les images se bousculent et je cours dans le jardin. Cela fait déjà plus de seize ans que je vis dans ce pays. Je ne parle toujours pas la langue d’Anna Seghers ou de Julia Frank, non. Ma langue est une langue métissée qui, certains jours cristallins, coule sans hésitation et, d’autres jours, semble tout juste apprise. Ma langue parle aussi avec des accents qui témoignent de ses multiples racines et éclate de rires renversants et de musiques inconnues. Mes enfants, en revanche, traversent sans crainte les eaux des langues et inventent parfois des mots qui reflètent leurs univers ; ils s’expriment avec aisance et je sais qu’ils se sentent ici chez eux. Pendant que je pense à cela, je me vois immobile, plantée au milieu du jardin. J’étends mes bras comme des ailes et j’essaie de faire de légers mouvements pour me soulever, mais de mes pieds émergent des racines vigoureuses, rapides et profondes qui descendent perpendiculairement au sol. Une certaine terreur s’empare de moi et je ne peux pas retourner à la maison. Je suis à la fois le pommier et le noyer, et de minuscules feuilles sortent de mes oreilles.

El Cuarto Plegable

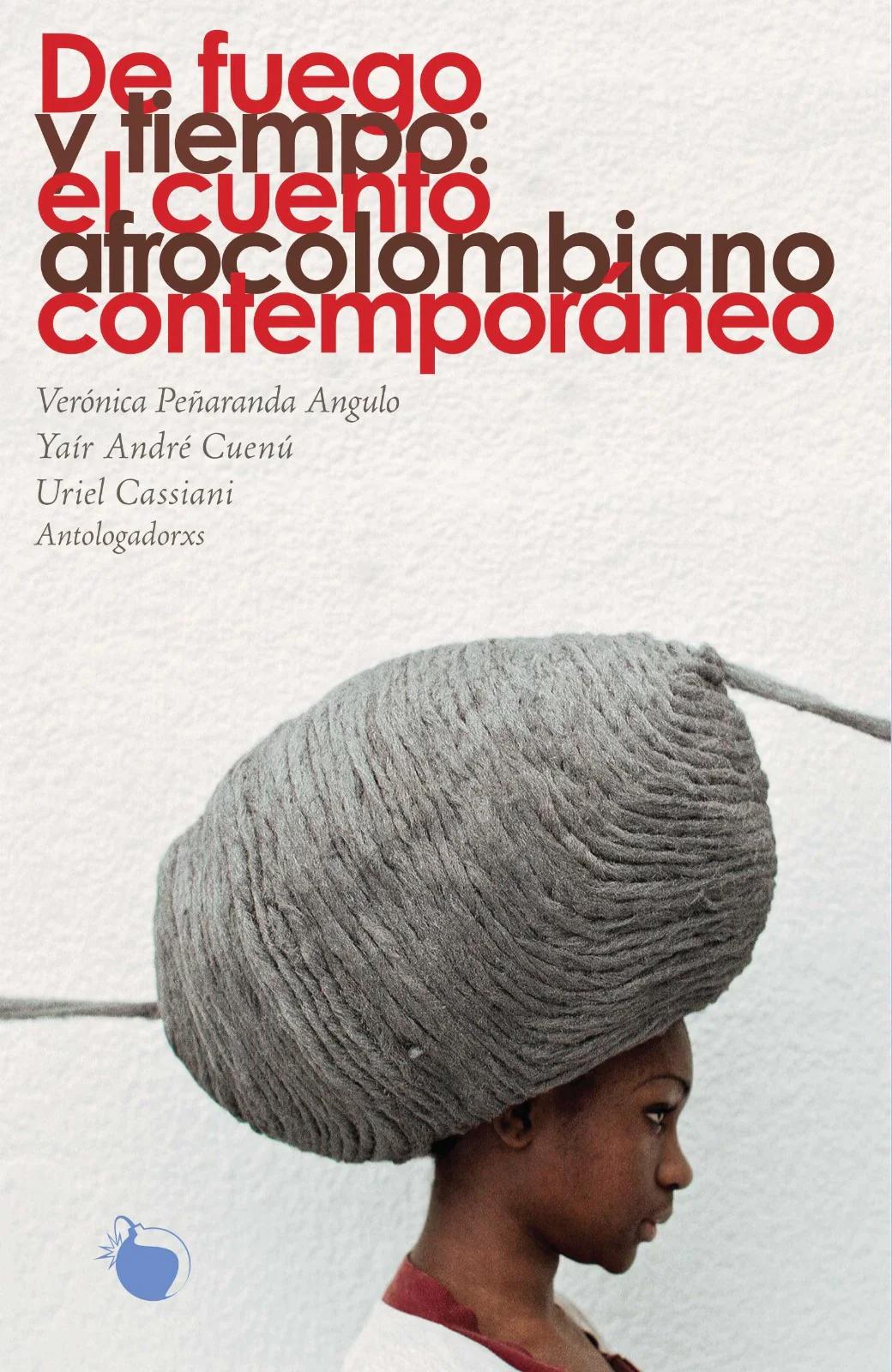

El Cuarto PlegableDe fuego y tiempo: el cuento afrocolombiano contemporáneo | Verónica Peñaranda, Yaír André Cuenú, Uriel Cassiani | El Cuarto plegable | 224 pages | 65.000 COP | Photo de couverture Pelucas Porteadores: Liliana Angulo Cortés

À propos de l’histoire

Publié dans : De fuego y tiempo : el cuento afrocolombiano contemporáneo (Lugar Común Editorial, 2023). Anthologistes : Verónica Peñaranda Angulo, Uriel Cassiani et Yaír André Cuenú M.

+++

Cette anthologie comprend 24 nouvelles écrites par huit autrices et douze auteurs, ainsi que l’image de couverture, intégrée à l’ouvrage, réalisée par l’artiste plasticienne Liliana Angulo Cortés. Sa structure en deux parties, "De fuego" (De feu) et "De tiempo" (De temps), fait référence à l’image même de l’invention du temps fictif racontée à la lueur du feu dans les cavernes, à une époque lointaine où les ancêtres de toute l’humanité racontaient des histoires. L’ensemble de la compilation est imprégné d’une grande diversité d’âges, de thèmes, de langues, de styles et de professions. La décision de classification obéit davantage aux dates de publication qu’à d’autres variables. En ce qui concerne l’organisation interne, dans la mesure du possible, un auteur et une autrice se succèdent. Dans "De fuego", nous avons opté pour une forme d’organisation conventionnelle en commençant par l’un des pionniers, tandis que dans "De tiempo", nous avons utilisé le hasard comme principe organisateur.

Le nom de la première partie est un hommage à la figure du feu - que nous avons expliquée précédemment - comme source des premiers récits. Il comprend huit récits, cinq déjà publiés et trois inédits, appartenant à des personnes inspirantes et/ou emblématiques de ce genre : Carlos Arturo Truque, Sonia Nadhezda Truque, Alfredo Vanín, Amalia Lú Posso, Pedro Walther Ararat (hommage posthume) et Adelaida Fernández Ochoa. Dans la deuxième partie, "De tiempo" (Du temps), nous trouvons un éventail de récits inédits écrits depuis différents endroits du pays et du globe. A l’image des perceptions du temps, ces histoires se présentent avec une multitude de mondes possibles dont elles sont responsables : Estercilia Simanca Pushaina, Uriel Cassiani, Giussepe Ramírez, Rubén D. Álvarez Pacheco, Trilce Ortiz, Juan Sebastián Mina, Hernán Grey Zapateiro, María Ignacia Schulz, Yaír André Cuenú Mosquera, Luis Mallarino, Isabella Sánchez Victoria, Sedney Suárez Gordon, Robinson de Jesús Quintero et Ana Yuli Mosquera.

Les récits que nous présentons ici nous relient d’emblée à la nostalgie, à la proximité de la mort, à l’admiration pour l’amour, à la reprise de la vie, à la tradition orale, à la musique comme moteur d’espaces et d’identités, à l’opacité de la condition humaine, à la célébration de l’occulte.

(Ce texte est tiré de l’introduction du livre.)