Notre part de bonheur

ars vivendi

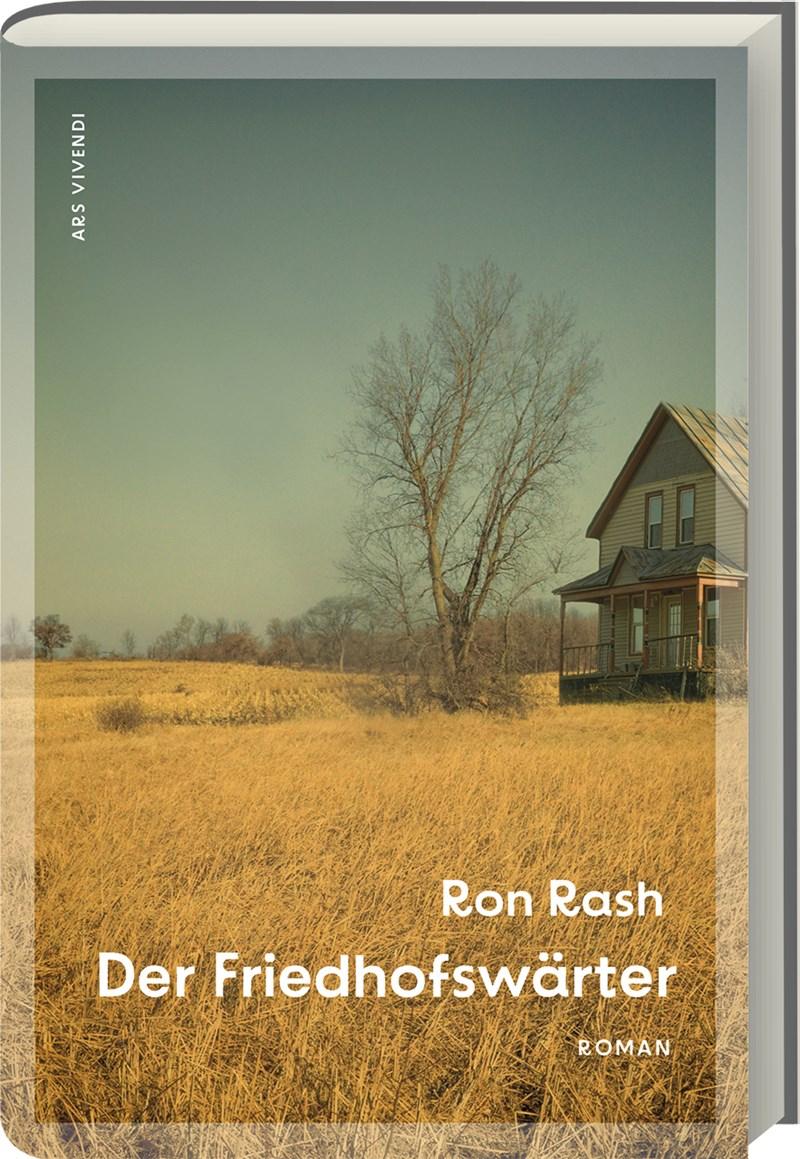

ars vivendiRon Rash | Le gardien du cimetière | ars vivendi | 240 pages | 24 EUR

Ron Rash ne doit être connu que de peu de lecteurs en dehors des Etats-Unis. Cela peut s'expliquer par le fait que Rash, né en 1953, est avant tout un maître de la nouvelle classique et qu'il écrit également de la poésie - deux choses qui, malgré de nombreuses distinctions, ne s'exportent pas normalement. Et puis il y a les romans, dont deux ont été adaptés au cinéma par des réalisateurs inhabituels, David Burris (The World Made Straight, 2006) et Susanne Bier (Serena, 2008) ; des romans qui racontent toujours des histoires "classiques" du cœur sombre de l'Amérique.

A l'instar de ses histoires, la langue de Rash et la structure de ses récits sont également "classiques". Ce sont des textes qui auraient pu être écrits au milieu du siècle dernier. Rien n'est postmoderne ici, aucune expérimentation n'est faite - le cœur de ces textes est toujours la narration. C'est extrêmement bienfaisant, encore plus lorsqu'il s'agit d'un roman aussi dense qu'élégamment écrit comme Le gardien de cimetière (The Caretaker), paru en 2023 aux Etats-Unis et traduit en allemand par Sigrun Arenz de manière souveraine et avec le rythme subtil propre à Rash.

Même si la langue simple mais très ciblée de Rash et la traduction d'Arenz sont à elles seules un régal, on peut être déconcerté au premier abord et se demander ce qu'une histoire américaine de la campagne à l'époque de la guerre de Corée peut bien signifier pour nous à notre époque ? Car même l'histoire racontée ici, celle de simples paysans et d'une famille de commerçants dans l'Amérique rurale, éveille alors tout d'abord des associations avec la littérature des temps passés, avec la grande épopée de Knut Hamsun sur la campagne, avec Bénédiction de la terre, et avec un autre prix Nobel presque oublié, Władysław Reymont et ses Paysans. Et bien sûr à Roméo et Juliette de Shakespeare.

Car Rash ne raconte rien d'autre ici, dans le décor fantomatique de la guerre de Corée, où Jacob, issu d'une famille aisée bien que rurale, s'installe en laissant sa fiancée Naomi, encore mineure, enceinte. Les parents de Jacob sont désemparés car ils n'ont pas approuvé ce mariage. Mais avec le retour de Jacob, une seconde chance s'offre à eux. Rash met en scène ce retour du fils prodigue de manière captivante, sombre et désespérée, et toujours surprenante. Non seulement parce qu'il parvient à mettre à nu de manière sublime les hiérarchies de la société américaine, mais aussi parce qu'il sait mettre en mots le retour, l'espoir, le mensonge et la trahison de manière aussi concise et précise, mais en même temps aussi tendre, que Leonard Frank avec sa grande nouvelle d'amour et de retour de guerre, Karl und Anna, qui a été adaptée au cinéma en 1947 sous le titre Desire me avec Robert Mitchum et Greer Garson.

Dans Le gardien du cimetière de Rash, il y a également un représentant de l'amour, le meilleur ami de Jacob, Blackburn Gant, et chez Rash comme chez Frank, les morts se relèvent, contrairement à l'époque de Shakespeare où une fin pathétique était obligatoire. Chez Rash, la réalité est obligatoire. Bien qu'ici aussi les parents soient mis au défi en esquissant leur propre petitesse intérieure, quelles sont leurs motivations dans la vie : "Il s'est toujours agi d'essayer de garder quelque chose qu'on voulait nous enlever, n'est-ce pas ?". "Oui, et c'est la raison pour laquelle la vie nous doit quelque chose. Notre part de bonheur."

Ce court dialogue des parents de Jacob sur une petite vie n'explique pas seulement cette vie, il explique aussi la déchirure qui traverse non seulement cette région rurale des années 1950, mais aussi, jusqu'à aujourd'hui, toute l'Amérique, voire la plus grande partie du monde ; il explique la guerre qui fait rage sur un continent lointain, une guerre qui ne pourrait pas être mieux justifiée par cette morale. Et aussi les tueries et les rêves de morts qu'ont tous ceux qui sont partis dans ces guerres.

Rash fait parler ces voix sans jamais hausser le ton, il explique le grand par le petit et, à la fin de ce sombre récit, il a même quelque chose qui ressemble à de l'espoir quand, comme jadis le philosophe et sociologue allemand Arno Plack, il montre de manière aussi étonnante que simple comment on peut faire ce qui est peut-être le plus important dans la vie : vivre sans mensonge.